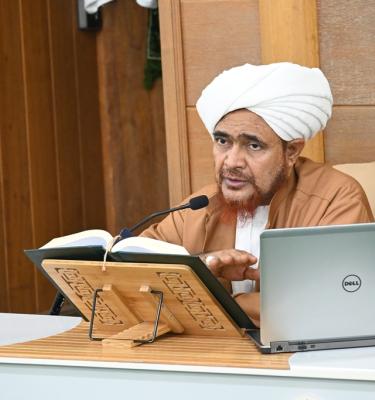

كشف الغمة 248- كتاب الصلاة (138) مواصلة الحديث عن السنن المتعلقة بيوم العيد

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 248- كتاب الصلاة ( 138) مواصلة الحديث عن السنن المتعلقة بيوم العيد

صباح الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 هـ

يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:

- هل لصلاة العيد سنة قبلية وبعدية؟

- كان ﷺ إذا رجع منزله صلى ركعتين

- فقه سيدنا علي عندما صلى رجل قبل العيد

- تقييد ما أطلقته الشريعة وإطلاق ما قيدته

- ماذا فعل ﷺ عندما سمع أذكار مختلفة من الصحابة؟

- كتابة الصحابة للقرآن

- يستحب تعليم النساء الأحكام

- خطبة مروان قبل الصلاة

- حكم إذا فاتت صلاة العيد وهل تقضى

- تكبير النبي في الخطبة 53 تكبيرة

- حكم التهنئة بالعيد والدعاء

- أنهى النبي الوساوس فيما يتعلق بالهلال

نص الدرس مكتوب:

"وكان ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئًا ولا بعده ولكن كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يكره الصلاة قبل العيد، وكان ابن عمر لا يكره التنفل قبل صلاة العيد ويقول: إن الله لا يرد على عبد حسنة عملها، ورأى علي -رضي الله عنه- شخصًا يصلي قبل العيد تطوعًا فقيل له: ألا تنهاه؟ فقال: كيف أنهى عبدًا يصلي فأدخل في قوله تعالى: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ * عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ) [العلق: 9-10]، ولكن سأحـدثـه بـمـا شـاهـدنـا مـن رسول الله ﷺ فلما فرغ قال له: يا هذا إن رسول الله ﷺ لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده شيئًا، فكان -رضي الله عنه- لا ينهى أحدًا تطوع بشيء زائدًا على السنة ويقول: (فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ) [البقرة: 184].

وكان ﷺ يأتي النساء اللاتي لم يحضرن الخطبة مع الرجال فيحثهن على التوبة والصدقة حتى يلقين أخراصهن وأسخابهن يتصدقن به فيجمعه بلال ويقسمه على المساكين، وكان ﷺ إذا صلى الناس في المصلى يقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثًا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، وخطب مروان يومًا قبل الصلاة فأنكر عليه الصحابة -رضي الله عنهم- وقالوا له: خالفت السنة، وأنكر عليه أبو سعيد الخدري مرة خطبته قبل الصلاة فقال مروان: إن الناس كانوا يجلسون للخلفاء قبلنا، ولم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلناها قبل الصلاة ليستمعونا، وكان علي -رضي الله عنه- يقول: ليس من السنة أن يصلي أحد العيد قبل الإمام، وكان أنس -رضي الله عنه- إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله وبنيه وصلى بهم كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، وكان ﷺ يكثر التكبير بین أضعاف الخطبتين للعيدين، قال بعضهم: فحزرنا نحو ثلاث وخمسين تكبيرة، وكان يفصل بينهما بجلوس.

وكان ﷺ يقول بعض الأحيان إذا قضى صلاة العيد: "إنا نريد أن نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب"، قال أنس -رضي الله عنه- : وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يقولون لرسول الله ﷺ إذا انصرفوا من صلاة العيد تقبل الله منا ومنك يا رسول الله فيقول: نعم تقبل الله منا ومنكم، وكذلك كان الناس يقولون لعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- فيرد عليهم ولا ينكر".

كان عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- يقول: سألت رسول الله ﷺ عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم قال ذلك فعل أهل الكتابين، وكرهه، قال شيخنا -رضي الله عنه- ولعل الكراهة إنما هي في حق قوم قريبي عهد بإسلام فأراد ﷺ تخليصهم بالكلية عن موافقة أهل الكتابين.

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "وغم هلال شوال على الناس مرة فأصبحوا صائمين فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد"، وكان ﷺ كثيرًا ما يقول: "الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصومون"، والله أعلم."

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن

الحمدلله مكرمنا بشريعته الغرّاء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحةٍ ونفسٍ، وعلى آله الذين حُبُوا به طُهْرًا، وعلى أصحابه الذين حازوا به قدرًا، وعلى من والاهم واتّبعهم بإحسانٍ وبمجراهم جرى سرًا وجهرًا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف أعلى الذُرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعد،

فيذكر الشيخ -عليه رحمة الله- ما يتعلق بصلاة العيد ويقول: "وكان ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئًا ولا بعده"؛ أي: لا قبل صلاة العيد ولا بعدها.

-

ومن المتفق عليه والمجمع عليه أنه: لا سنة قبلية لعيد فطر ولا عيد أضحى ولا بعدية، و هذا معلوم.

-

ولكن الصلاة في حد ذاتها، إن كانت صلاة العيد في مسجد، فينبغي لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.

لقولهﷺ: "إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلا يَجلِسْ حتى يصلِّيَ ركعتَين"، فهذه تحية المسجد، أما إن كان في غير المسجد فلا يُسَنُّ له أن يصلي شيئًا، ولو صلى من الضحى ونحوه لم يكن في ذلك شيء عند الجمهور.

إذن لا سنة لها، لا قبلية ولا بعدية، ولكن:

-

يقول الحنفية: بعد الفراغ من الخطبة لا بأس بالصلاة من جملة الأيام.

-

وهكذا يقول الشافعية: لا سنة لها قبلية ولا بعدية، ولا يكره التنفل قبلها ولا بعدها بصلاة الضحى أو بصلاة قضاء حاجة أو بصلاة استخارة أو بأي شيءٍ كان، ولا فرق عندهم أن تصلى في المسجد أو في المصلى والصحراء.

-

والمالكية قالوا: إذا صُليت في المصلى فيكره التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال، وإن أديت في المسجد فلا كراهة، ويصلي قبلها ويصلي بعدها، هذا مذهب المالكية.

-

ويقول الحنابلة: لا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها كل من الإمام والمأموم في المكان الذي صليت فيه، فأما في غير موضعها في أماكن أخرى فلا كراهة في ذلك.

إذن؛ فالصلاة في حد ذاتها كغيرها من الأيام جائزة، ولكن من جهة الأفضل إذا كانت في المسجد فيصلي الداخل للمسجد صلاة التحية، وإن كانت في غير المسجد فلا تحية ولا صلاة قبلها ولا بعدها بحسب الأفضل، وإنما كره المالكية أن يصلي قبلها وبعدها إذا صليت في المصلى إلى الزوال، وقال الحنابلة: في الموضع الذي صليت فيه لا في موضع آخر فلا تكره، وقال الشافعية: سواء صليت في المسجد أو في المصلى أو في الصحراء وغيرها فلا تحرم صلاة قبلها ولا بعدها ولا تسن صلاة خاصة بها.

وقال:"وكان ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئًا ولا بعده ولكن كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين " كما هو معلوم محافظته ﷺ على صلاة الضحى، "وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يكره الصلاة قبل العيد"؛ حتى لا يُظن أنها سنة مخصوصة بالصلاة قبل العيد. "وكان ابن عمر لا يكره التنفل قبل صلاة العيد"، باعتبار أن الوقت مطلق، وليس من الأوقات التي نُهِيَ عن الصلاة فيها، "ويقول: إن الله لا يرد على عبد حسنة عملها"، (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) [الزلزلة-7].

وانظر إلى فقه سيدنا علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- وهو باب مدينة العلم، "ورأى علي -رضي الله عنه- شخصًا يصلي قبل العيد تطوعًا -في النصلى خارج المسجد تطوعًا- فقيل له: ألا تنهاه؟ -لأنه قال صلينا مع رسول الله فلم يكن يصلي لا قبلها ولا بعدها، قال: كيف أنهاه، ماذا عمل؟!- فقال: كيف أنهى عبدًا يصلي فأدخل في قوله تعالى: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ*عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ) [العلق: 9-10]"، هذا الفقه، وهذه معرفة الشريعة وأسسها، وكيفية استنباط الأحكام من النصوص، ما عمل منكرًا حتى أنعاه رجلا صلّى، قال: "ولكن سأحـدثـه بـمـا شـاهـدنـا مـن رسول الله ﷺ" أي: وقت خروجة من الصلاة.

ولذا فرق بعض الأئمة بين الإمام وغير الإمام، وكذلك يقال حتى لو كانت الصلاة في مسجد، فلا ينبغي للإمام إذا خرج أن يصلي التحية، بل يصلي صلاة العيد وهي تحية المسجد. قال: " فلما فرغ قال له: يا هذا إن رسول الله ﷺ لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده شيئًا، فكان -رضي الله عنه- لا ينهى أحدًا تطوع بشيء زائدًا على السنة ويقول: (فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ) [البقرة: 184]."، وقد قال ﷺ : "الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ، وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ".

فَوَعْيُ ما أطلقت الشريعة فهي كمثل ما قيدته، وليس لنا أن نطلق ما قيدته، وليس لنا أن نقيد ما أطلقته الشريعة، فكل ذلك يكون تحكمًا منا وخروجًا عن الأدب مع الشارع ، إذا قُيّد شيءٌ نقوم بإطلاقه، أو أُطلق شيءٌ ونقوم نحن بتقييده؛ فما لنا حق،الحق له؛ فما أطلقه من ذكر، من صلاة، من تسبيح، من دعاء، من صدقة، ما لأحدٍ حق أن يقيدها ويمنعها، ويقول: ممنوع في الوقت الفلاني، من غير نصٍّ يأتي.

وهكذا فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له، فعموم الأمر بالخير والدعوة إلى الخير في الآيات والأحاديث تقتضي أن ما أُطلق على لسان الكتاب والسنة فليس لأحد أن يقيده؛ لا بوقت ولا بكيفية ولا بزمان ويمنع شيئًا منه، وما قُيّد فليس لأحد أن يطلقه، بل يؤتى به على ما رتبهﷺ، فإذا قيدنا في الفرائض بعدد الركعات يجب أن نتقيد، لا لأحد أن يحول صلاة الصبح لثلاثة ركعات ولا يردها لأربع، ما لك الحق؟ ما لك حق، لأن الشرع قيدها بركعتين وجعل لها وقت، فهي مقيدة بوقتها، ولا يمكن لأحد أن يقول حوّل صلاة الصبح سنة مراعاة للناس بعد الإشراق، ما لأحد هذا، هذه قيود من الشرع جاءت فلا بد من الالتزام بها.

وهناك إطلاقات جاءت من الشرع؛ فمن يقيدها؟ هل لنا نبي ثاني؟ هل لنا وحي ثاني جاء به؟ ما أطلقه ﷺ فهو مطلق.

ولذا سمع ﷺ الأذكار المختلفة من الصحابة، فما قال لأحد منهم لماذا تقول هذا؟ ومن أين سمعت هذا؟ ومن أين أتيت بهذا؟ بل شجعهم ﷺ وأقرّهم على ذلك، فكان هذا أصل من أصول الدين، أن ما أطلق وشهدت له النصوص فهو خير، حتى سمع الداعي يدعو في سجوده "يا من لا تخالطه الظنون ولا تراه العيون ولا يصفه الواصفون"، فسمعه يثني على الحق تعالى في الصلاة، أعجبه ثناؤه على الحق ودعاؤه؛ فقال ﷺ لواحد من الصحابة: إذا أكمل هذا صلاته فأدخله علي أي بيته ﷺ، فلما جاء أعطاه ﷺ شيء كان معه، قال ﷺ: أتدري لماذا أعطيتك هذا؟ قال: في رحم كانت بيننا وبينك يا رسول الله، قالﷺ:إن للرحم حقًا، ولكن أعطيتك هذا لحسن ثنائك على الله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وفي البخاري أنه لما رفع رأسه من الركوع سمع واحد من الصحابة يقول: "ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه" ما كان علّمه إياه ولا أحد يقوله من الصحابة قبل، فلما سلّم قال: من القائل؟ قال: أنا يا رسول الله، قال: لقد عجبت لها، لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، -تسابقت إليها الملائكة تكتبها- ما قال من رأسك تجيب ذكر تحدث من عندك؟ كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة؛ ما قال له كذا ﷺ قال له الملائكة تسابقوا على هذا الذكر. وبنفسه بعد ذلك كان يجيبه ﷺ أن يأتي بهذا الذكر "ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه" إلى غير ذلك مما جاء وورد.

حتى لما تعجب بعض الصحابة من أميرٍ أَمَّرَهُ عليهم رسول الله ﷺ، كل ما يصلي بهم يقرأ أي شيء بعد الفاتحة ثم يختم بـ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ) في كل ركعة يقول: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، ما سمعنا هذا من نبينا، قال: أنا هكذا، أُحِبُّ هذه السورة وأقرأها، أحدٌ منكم يُصلي قال: "لها أنت أميرنا وأنت تُصلي بنا".

فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي ﷺ، فقال الرجل: "هذا قاعد في كل ركعة يقرأ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ). قال رسول الله ﷺ: "ما حملك؟" قال: "حبها، أنا أحبها لأنها صفة الرحمن". قال: "حبك إياها أدخلك الجنة"، "حبك إياها أدخلك الجنة" وأقرُّه؛ ما قال: من رأسك تُصلح شيء، أنا ما أقول هكذا، أنا ما أقرأ في كل ركعة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، من أين جبت هذا؟ من رأسك؟ هذا المفهوم كله باطل ما جاء فيه هديهﷺ، ولا في هدي الخلفاء من بعده، ولا في هدي الصحابة، ما عندهم هذا المفهوم الباطل أنه ما قال ممنوع، ما فعل ممنوع، إذا لم يفعل ممنوع؛ عندهم ما نهى نعم ممنوع، ما نهى عنه ممنوع، ما دخل تحت أوامره ودعوته، من أين يجيء المنع؟ حتى يجيء مُشرِّعٌ ثانٍ يمنعه، ما من مُشرِّعٍ ثانٍ، ولا مُشرِّعٌ إلا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.

يقول: "وكان رضي الله عنه- لا ينهى أحدًا تطوع بشيء زائدًا على السنة ويقول: (فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ) [البقرة: 184]."

وهذا الذي جاءنا في صحيح البخاري لما فكروا في كتابة القرآن في مصحفٍ واحدٍ وجمعه كتابةً، قال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر: "لم يفعله رسول الله، قال: لكنه خير، لكنه خير"؛ النبي ما فعله لكنه خير، عَلِمْنَا من نصوصه وتوجيهاته عَلَّمَنَا مثل هذا في نفع الأمة في خير. فلما دعوا سيدنا زيد قال له: "تَجْمَعْ". قال: "كيف تفعلان أمرًا لم يفعله رسول الله؟" قالا: "ولكنه خير"، أبو بكر وعمر يقولان: "هو ما فعله النبي لكنه خير". هذا ما يفهمون، ما يفهمون معنى البدعة بالصورة المقلوبة، هذا ما يفهمون. قال: "ولكنه خير". قال: "فقلت مرحبًا، ولكن لو كلفاني بنقل جبلٍ من مكانٍ كان أهون عليّ من جمع القرآن". لعظمة القرآن، ولخطورة أن يزيد حرف، ينقص حرف، فكان يكتب القرآن وجمعه مما كُتِبَ في عهد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولكن ما كان يكتب إلا ما سمعه اثنان فأكثر من فم رسول الله ﷺ حتى أكمل القرآن، فبقي إذا عهد سيدنا عثمان، فاستحر القتل بالقراء -اشتد القتل-؛ فنسخ نُسَخًا منه، وبَعَث ست نسخٍ إلى الأمصار لتكون مرجع لهم في قراءة القرآن.

"وكان ﷺ يأتي النساء اللاتي لم يحضرن الخطبة مع الرجال فيحثهن على التوبة والصدقة حتى يلقين أخراصهن وأسخابهن" من آذانهن يخرجنها "يتصدقن به فيجمعه بلال ويقسمه على المساكين" فقد كان بلال عند رسول الله ﷺ مشرفًا على الشؤون المالية، فيأخذ الصدقات ويخرجها، وما جاء إليه ﷺ يمسكه ويخرجه حيث يأمُره، ويمضي على ذلك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى-.

فيستحبّ وعظ النساء وتعليمهنّ الأحكام، وتخصيصهنّ في مجلس من المجالس، وفي الحديث أنّ النساء قلن: "غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يومًا من نفسك"، فوعدهنّ موعدًا وجاء يكلمهنّ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.

ةوفي الحديث أنه في البخاري يقول: "قام ﷺ يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهنّ وهو يتكئ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يُلقي فيه النساء الصدقة" -لا إله إلا الله-.

يقول: "وكان ﷺ إذا صلى الناس في المصلى يقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثًا -يرسل سرية- أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، وخطب مروان يومًا قبل الصلاة فأنكر عليه الصحابة -رضي الله عنهم- وقالوا له: خالفت السنة، وأنكر عليه أبو سعيد الخدري مرة خطبته قبل الصلاة" -أتخطب قبل الصلاة، والنبي ما كان يخطب إلا بعد الصلاة، والخلفاء من بعده قام يتعذر- "فقال : إن الناس كانوا يجلسون للخلفاء قبلنا، ولم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة": ما سبب ذلك؟ فتش على نفسك، لماذا لا يجلس لك الناس؟". قال: "فجعلناها قبل الصلاة ليستمعونا" لأنه بعد الصلاة يتركوننا وحدنا ويروحون، ونحن نتكلم، هنا في خلل وقع، انتهت الخلافة الراشدة، وبدأ الملك العضوض -فيه عَسْفٌ وظُلْمٌ-.

"وكان علي -رضي الله عنه- يقول: ليس من السنة أن يصلي أحد العيد قبل الإمام، وكان أنس -رضي الله عنه- إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله وبنيه وصلى بهم كصلاة أهل مصر وتكبيرهم".

فالكلام إذا فاتت صلاة العيد؛ أو إذا ما صلى مع الإمام..

فإذا فاتت بعض الأفراد والناس صلوا في وقتها:

-

فعند الحنفية والمالكية: لا تُقضى، لأنها صلاة خاصة لم تُشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة، فلا بد من تكاملها ومنها هذا الوقت ولا تُقضى.

-

أما الشافعية فقالوا: تُقضى من فاتته صلاة العيد، فبعد الزوال تصير قضاء.

-

ويقول الحنابلة: إن أحب قضاءها فهو مخيّر، إن شاء صلى أربعًا بسلام واحد، وإما بسلامين، فهذه صورة القضاء.

أما إذا لم تُؤدَّ أصلًا صلاة العيد في اليوم الأول:

بمثل عذر كما وقع في عهده ﷺ، أنهم أصبحوا صائمين ثم قدم من رأى الهلال، وكان عندهم غَمّ عليهم ما رأوه، لكن هؤلاء في مكان ما فيه سحاب رأوا الهلال، وجاءوا ووصلوا عند النبي ﷺ وقت قدوم متأخر في النهار، وأخبروه أنهم رأوا الهلال، فأمر الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى المصلى غدًا في اليوم الثاني، فتكون قضاء، يصلونها في اليوم الثاني بدلًا عن هذا اليوم، لأنه ما عاد هناك وقت.

إذًا: يُشرع قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني عند تأخر الشهادة برؤية الهلال، كما يقول الحنفية والشافعية والحنابلة، ولم يرَ الحنفية قضاءً لصلاة العيد إذا فاتت.

يقول: "وكان ﷺ يكثر التكبير بین أضعاف الخطبتين للعيدين"، مع أنه يفتتح بالتكبير، ولكن أيضًا مع ذلك في أثناء الخطبة كلما تلا عليهم وألقى عليهم فقرات من كلامه الشريف كبّر ثم يتكلم ويكبّر، فيخلط خطبته ﷺ بالتكبير.

فيسُنّ فيها افتتاحها بالتكبير، ويسُنّ أن يُخلط في أثنائها التكبير، فيتخلل التكبير العيد؛ حتى "قال بعضهم فحزرنا"عديّنا كم كبّر تكبيرات في أثناء الخطبة، "نحو ثلاث وخمسين تكبيرة" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم يمتلئون إيمانًا كلما سمعوا التكبير من فم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، نما عندهم الإيمان والتعظيم للرحمن -جل جلاله- ولهذا كان الصحابة أشدّ الأمة إيمانًا أقواهم إيمانًا وأعظمهم إيمانًا.

يقول: "وكان ﷺ يقول بعض الأحيان إذا قضى صلاة العيد: "إنا نريد أن نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب"" فلم يكن يذهب أحد.

"قال أنس -رضي الله عنه- : وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يقولون لرسول الله ﷺ إذا انصرفوا من صلاة العيد تقبل الله منا ومنك يا رسول الله فيقول: نعم تقبل الله منا ومنكم"، وهذا في التهنئة بالعيد؛ فيُسنّ تهنئة المؤمنين وأن يستقبلوا بعضهم البعض ببشاشة وفرح ومحبة، ويبارك بعضهم لبعض في إدراك العيد والدعاء بالقبول، خصوصًا للخارجين من رمضان وللحجاج إذا حجوا، "وكذلك كان الناس يقولون لعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- فيرد عليهم ولا ينكر".

"كان عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- يقول: سألت رسول الله ﷺ عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم قال: ذلك فعل أهل الكتابين، وكرهه" هذا في الرواية، ولكنه مهما خرج عن التشبه بأحدٍ من غير المسلمين، فهو في الأصل سنة أن يهنئ بعضهم بعضًا بفضل الله تعالى وأن يدعو بالقبول. فجمهور الفقهاء يقولون بمشروعية التهنئة بالعيد من حيث الجملة.

يقول: "قال شيخنا -رضي الله عنه- ولعل الكراهة إنما هي في حق قوم قريبي عهد بإسلام فأراد ﷺ تخليصهم بالكلية عن موافقة أهل الكتابين" ومتابعتهم؛ ليخلص مشيهم في أمر الدين والشريعة على ما جاء عن الله ورسوله، ولا يشوبه شيء ويعكر عليه صفوهم من تبعية يهود ولا نصارى.

"قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "وغُمَّ هلال شوال على الناس مرة فأصبحوا صائمين فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد"، ثم أنهى ﷺ الوساوس فيما يتعلق بالهلال، وقال: "إذا بدا للناس وقام عليه العامة ينتهي" "الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصومون"، فلا داعي إلى الوسوسة ولا إلى اللقلقة من غير قرائن أو تساهل، أو خروج عن المطلوب في السنة المشرفة.

-اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله-

جاء مسروق مرة في يوم عرفة، يطلب من السيدة عائشة أن تسقي، فقالت: "أولست بصائم يا مسروق يوم عرفة؟" قال: "لا، خشيت أن يكون اليوم يوم النحر"، قالت: "ليس ذاك يوم النحر، إن يوم النحر يوم ينحر الإمام، ويوم عرفة يوم عرف الإمام، ما هو بحسابك أنت، الناس حجوا وخلاص، إذا قلنا الإمام ضحى فتضحي اليوم، "أما تدري أنا كنا نعده على عهد رسول الله ﷺ ونحسبه بصيام عشرة آلاف يوم"، يوم عرفة لغير الحاج يصومونه.

الله يكرمنا بمتابعة سيد القوم، ويدخلنا في حماه، ويرزقنا الاقتداء به والسير في سبيله، ويدفع البلاء عنا وعن أمته أجمعين، ويحوّل أحوالهم إلى أحسن الأحوال، ويرزقنا القبول والإقبال والصدق معه في كل حال، ويقبل بوجهه الكريم علينا، ويعاملنا بألطافه الجميلة.

بسر الفاتحة

إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

الفاتحة

28 جمادى الآخر 1446