كشف الغمة 244- كتاب الصلاة ( 134) فصل: في ما إذا اجتمع جمعة وعيد

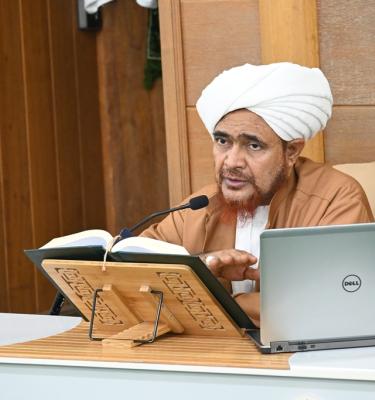

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 244- كتاب الصلاة ( 134) فصل: في ما إذا اجتمع جمعة وعيد

صباح السبت 20 جمادى الآخرة 1446 هـ

يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:

- صلاة الجمعة لأهل القرى يوم العيد

- هل تسقط الجمعة لمن صلى العيد؟

- كيف كانت صلاة النبي يوم العيد؟

- تقديم ابن الزبير للجمعة عن وقت الزوال

- السجود على ظهر إنسان في الزحام

- حكم من يسجد على ثوبه

- منع ابن عمر خروج النساء للجمعة لأمرين

- أمر سيدنا عمر بالاجتماع على مسجد واحد للجمعة

- المقصود من الجمعة والعيد اجتماع الناس

نص الدرس مكتوب:

فصل فيما إذا اجتمع جمعة وعيد

"قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "اجتمع على عهد رسول الله ﷺ جمعة وعيد، فقالَ: "قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ"، فصلّى العيدَ في أولِ النهارِ ثمّ رخّصَ في الجمعةِ وقالَ: "من شاءَ أن يُجمِّعَ فليجمِّعْ، ومن شاءَ أجزأهُ عنِ الجمعةِ ثمّ صلّى الجمعةَ"، واجتمع عيدان أيضًا على عهد ابن الزبير -رضي الله عنهما- فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة فذكر ذلك لابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: أصاب السنة، وفي رواية: "فجمع ابن الزبير الجمعة وعيد الفطر فصلاهما ركعتين بكرة النهار ولم يزد عليهما حتى صلى العصر"، وفي رواية فجاء الناس إليه ليصلي بهم فلم يخرج فصلوا الجمعة وحدانًا [وفي هذا تأييد لمذهب ابن عباس -رضي الله عنهما- السابق أن الجمعة تصح فرادى، وفيه أيضًا دليل على صحة الجمعة بدون خطبة]، قال العلماء: ووجه ما فعله ابن الزبير أنه رأى تقديم الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد.

خاتمة: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول في خطبته: إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه وإذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، وكان النساء يتجمعن مع رسول الله ﷺ فلما قبض كان ابن عمر يخرجهن من المسجد يوم الجمعة ويقول هذا ليس لكن، وكان عطاء -رضي الله عنه- يقول: لما افتتح عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- البلدان كتب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجماعة مسجدًا في كل قبيلة وقال: فإذا كان يوم الجمعة فانضموا إلى مسجد الجماعة فاشهدوا الجمعة، ثم كتب إلى سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- وهو على الكوفة بمثل ذلك، ثم كتب إلى عمرو بن العاص -رضي الله عنه- وهو على مصر بمثل ذلك، ثم كتب إلى أمراء أجناد الشام أن ينزلوا المدائن وأن يتخذوا في كل مدينة مسجدًا واحدًا وأن لا يتخذوا القبائل مساجد، وكان الناس متمسكين بأمر عمر وعهده، وكان علي -رضي الله عنه- يقول: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصرٍ جامع أو مدينة، والله سبحانه وتعالى أعلم".

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن

الحمد لله مُكرِمِنا بشريعته وبيانَها على لسانِ خيرِ بريّتِه، عبدِه وصفوته سيّدِنا محمدٍ صلّى اللهُ وسلّمَ وباركَ وكرّمَ عليهِ وعلى آلِه وصحابتِه وأهلِ مودّتِه ومُتابعيهِ، وعلى آبائِه وإخوانِه منَ الأنبياءِ والمرسلينَ خِيرةِ الرحمنِ في خليقتِه، وعلى آلِهم وصحبِهم وتابعِيهم، وعلى الملائكةِ المقرّبينَ وجميعِ عبادِ اللهِ الصالحينَ وعلينا معَهم وفيهم إنّهُ أكرمُ الأكرمينَ وأرحمُ الراحمينَ.

يقولُ المؤلّفُ -رحمَهُ اللهُ-: "فصلٌ فيما إذا اجتمعَ جمعة وعيد"؛ كانَ يومُ العيدِ يومَ جمعةٍ، يومَ عيدِ الفِطرِ أو يومَ عيدِ الأضحى -صادفَ يومَ الجمعةِ- وذُكِرَ عن "ابن عباس -رضي الله عنهما-: "اجتمع على عهد رسول الله ﷺ جمعة وعيد، فقالَ: "قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ"، فصلّى العيدَ في أولِ النهارِ ثمّ رخّصَ في الجمعةِ وقالَ: "من شاءَ أن يُجمِّعَ فليجمِّعْ، ومن شاءَ أجزأهُ عنِ الجمعةِ ثمّ صلّى الجمعةَ" -صلّى اللهُ عليهِ وعلى آله وصحبه وسلّمَ-.

وهذا الحديثُ الذي جاءَ في اجتماعِ العيدِ والجمعةِ على عهدِهِ -ﷺ- جاءَ على ألفاظٍ قامَ عليها اجتهادُ الأئمةِ:

فقالَ الجمهورُ: أنّهُ لا تسقطُ العيد الجمعةُ، ومن صلّى العيدَ وجبَ عليهِ يصلي الجمعةِ -ممّن وجبتْ عليهِ الجمعة- ولكنْ أهلُ القرى الذينَ لا تُقامُ الجمعةُ في قُراهم فلهمُ الرخصةُ أن يرجعوا إلى قُراهم ولا يعودوا إلى الجمعةِ، ولهمُ الرخصةُ أن ينتظروا فيصلّوا الجمعةَ ثمّ يذهبوا؛ لأنّهُ يصعبُ أن يعودوا بعدَ صلاةِ العيدِ إلى القرى ثمّ يعودوا مرةً أخرى لأجلِ صلاةِ الجمعةِ.

والمعلومُ أنّهُ كانَ يفدُ عليهِ ﷺ ممنْ حَواليهِ ممنَ القرى منْ لا تُقامُ فيهمُ الجمعةُ، ومنْ لم يكنْ تلزمُهُ الجمعةُ وأن يأتيَ إلى المدينةِ؛ لأنّ المسافةَ بينَهُم ما يُسمعُ منها الأذانُ، ولكنْ كانَ يفدُ منْ يفدُ منهم تطوّعاً فيصلّوا الجمعةَ، وأكثرُهم يصلّونَ الظهرَ في قُراهم، لأنّها لم تَقُم الجمعةُ في القرى التي حواليِ المدينةِ في عهدِ النبيِّ ولا في عهدِ الخلفاءِ الراشدينَ، ولم تكنِ الجمعةُ إلّا في المدينةِ المنورةِ، فكانَ يحضرُ منْ يحضرُ منْ أهلِ القرى متبرّعاً.

ومنَ المعلومِ أيضاً عندَ الشافعيةِ وغيرِهم: أنّ القرى إنْ كانَ يُسمعُ منها النداءُ في المكانِ الذي يقامُ فيهِ الجمعةُ يجبُ عليهم أن يذهبوا، وإنْ لم يُسمعِ النداءُ لطولِ المسافةِ فلا يجبُ عليهمُ الذهابُ. هذا إذا لم يكنْ أهلُ القريةِ قدِ اجتمعَ فيهم منْ تصحُّ بهمُ الجمعةُ وتنعقدُ بهم، فإذا اجتمعَ منَ الأحرارِ؛ الذكورِ؛ البالغينَ؛ المستوطنينَ؛ أربعونَ؛ فيجبُ عليهم إقامةُ الجمعةِ في موطنِهم -في قريتِهم-، فإذا لم يكنْ كذلكَ فلا جمعةَ عليهم.

ولكنْ قال المالكيةِ: يكفي اثنا عشرَ، وإنْ كانوا أقلَّ منْ ذلكَ فلا جمعةَ عليهم، وإنْ كانوا يسمعونَ النداءَ منْ بلدةٍ تقام فيها الجمعةُ يجبُ عليهمُ الذهابُ إليها لصلاةِ الجمعةِ وإلّا فيصلّونَ ظُهراً.

لأجلِ الحديثِ الذي وردَ أنّه ﷺ خاطبَ الوافدينَ منَ القرى حواليِ المدينةِ يومَ الجمعةِ وقالَ نحن مجمّعينَ -يعني على عادتِنا سنصلّي الجمعةَ في هذا اليومِ- "وأنتمُ" -الخطابُ أوجَهُ ما يوجَّهُ لأهلِ القرى- "منْ شاءَ أنْ يجمّعَ" -أيْ: ينتظرُ معنا حتّى يصلّيَ الجمعةَ- "فليجمّعْ" ومنْ شاءَ أنْ ينصرفَ إلى قريتِهِ فليذهبْ إلى القريةِ ولا شيءَ عليهِ" فيصلّونَ الظهرَ في قراهم.

-

وسّع هذا الإمامُ أحمدُ في روايةٍ عنهُ وقال: إنّهُ منْ شهدَ العيدَ لا يلزمُهُ حضورُ الجمعةِ ولكنْ يصلّي ظهرَ؛ لأنّهُ ينصرفُ بعدَ العيدِ فيشتغلُ بمقتضياتِ العيدِ وموجبات العيد؛ فيصعبُ عليهِ الرجوعُ، فإنْ رجعَ إلى الجمعةِ فهو أفضلُ وإلا فلا..، قالَ: إلّا الإمامَ فلا تسقطُ عنهُ الجمعةُ، ولا بدَّ عليهِ أنْ يحضرَ، هذا مذهبُ الإمامِ أحمدَ.

-

لكنْ قالَ الأئمةُ الثلاثةُ: لا، بلْ يجبُ على منْ تلزم عليهِ الجمعةُ الجمعةَ، وإنّما العذرُ لأهلِ القرى الذينَ يعودونَ إلى قراهم، كذلكَ قالَ الشافعيةُ.

-

وكما يقولُ الحنفيةُ والمالكيةُ: إذا وافقَ العيدُ يومَ جمعةٍ فلا يُباحُ لمنْ شهدَ العيدَ التخلّفُ عنِ الجمعةِ.

إلّا أنّ أيضاً عندَ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ: أنّ وقتَ الجمعةِ ممتدٌّ منْ بعدِ ارتفاعِ الشمسِ إلى العصرِ.

-

فعنده يمكن أن تصلى الجمعة، فإذا صلوا الجمعة في أول النهار أجزأتهم عن العيد ولا ظهر عليهم.

-

وإن صلوا العيد أول النهار فعنده يسقط عليهم الحضور ويلزمهم الظهر إلا الإمام.

-

وقال غيرهم: لا تسقط الجمعة عمن صلى صلاة العيد، بل صلاة العيد سنة وصلاة الجمعة فرض، يجب عليه أن يصليها في وقتها.

وخير ما يفهم به كلامه ﷺ أنه خطاب لأهل القرى الذين كانوا يفدون في يوم العيد، ولهذا لم يكن يصلي العيد في المسجد؛ لأنه مع وفادة أهل القرى لا يسعهم المسجد، بخلاف الجمعة العادية كان يصلي بمن معه من أهل المدينة ومن وفد من قريب المدينة، لكن يوم العيد يجيء الناس كلهم من قرى بعيدة فلا يسعهم المسجد، فيخرج بهم إلى المصلى فيصلي بهم في الصحراء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وكانت هذه الصحراء في المدينة الآن وسط المدينة، بل في طرف المسجد، مسجد الغمامة الذي كان مصلاه في الصحراء للعيد يخرج فيه، وخلفه مسجد لأبي بكر الصديق حيث كان يقيم الصلاة هناك، وأمامه مسجد ينسب لسيدنا عمر حيث كان يقيم صلاة العيد هناك، وكانت المنطقة صحراء خالية، أما الآن فالمسجد نفسه وحده ممتد إليها وإلى تلك البقعة التي كانوا يصلون فيها العيد، والأبنية من كل جانب، وكانت تعد في زمانه صحراء يخرج إليه يصلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

يقول "واجتمع عيدان أيضًا على عهد ابن الزبير -رضي الله عنه- فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة" فجعل هذه جمعة على مذهب الإمام أحمد، يوافق مذهب الإمام أحمد من أن الجمعة وقتها وقت العيد وقت الضحى.

"فذكر ذلك لابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: أصاب السنة، وفي رواية: "فجمع ابن الزبير الجمعة وعيد الفطر فصلاهما ركعتين بكرة النهار ولم يزد عليهما حتى صلى العصر" يعني: قصد بهذه الصلاة صلاة الجمعة، "وفي رواية فجاء الناس إليه ليصلي بهم فلم يخرج فصلوا الجمعة وحداناً" أي: ظهراً. "قال العلماء ووجه ما فعله ابن الزبير أنه رأى تقديم الجمعة قبل الزوال" كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل "فقدمها و اجتزأ بها عن العيد" فقال يكفي أن نصلي الجمعة بدل العيد.

ثم ذكر في الخاتمة قول سيدنا عمر: "إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه"، قال الشافعي: بشرط التنكيس أن يكون أسافله مرتفعة على أعاليه، فيصح أن يسجد الإنسان على يد إنسان أو على ظهر إنسان بشرط التنكيس، قال: "وإذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه" أيضاً قال الشافعي: بشرط أن لا يكون متحركاً بحركته، أي: يضع ثوبه كردائه الذي عليه على الأرض ويسجد عليه حتى يقي جبهته حر الشمس، سواءً كان حصى أو بطحاء، فكان هذا هو الغالب، ويقول: "فليسجد على ثوبه"، قال: ولا يجوز أن يسجد على ثوب يتحرك بحركته كمه أو ردائه هو لابسه غير مفرط الطول فيتحرك بحركته فلا يسجد عليه، ولكن يخرجه من على كتفه ويسجد عليه.

" كان النساء يتجمعن مع رسول الله ﷺ فلما قبض كان ابن عمر يخرجهن من المسجد يوم الجمعة ويقول: هذا ليس لكن".

وذلك لأمرين:

الأمر الأول: أنه زاد عدد الناس فزاد عدد الرجال فصاروا يحتاجون إلى المسجد والجمعة واجبة عليهم وليست واجبة على النساء.

والثاني: أنه رأى اختلالاً في الحشمة والحياء على ما كان في عهده ﷺ، فأحب أن لا يحضرن الجمعة النساء، كما قالت السيدة عائشة: لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد.

ولهذا كان ابن عمر إذا جئن النساء يوم الجمعة يطردهن من المسجد ويقول اخرجن: "هذا ليس لكن" هذا اليوم عيد الجمعة فرض على الرجال ليس عليكن، والرجال قد زادوا وقد كان في عهده ﷺ يسع الرجال ويبقى فضاء في تصلي فيها النساء، لكن لما كثر الناس، صار الرجال يستوعبون مساحة أكبر في المسجد، فاحتاجوا إلى المساحة التي كانت مخصصة للنساء.

"وكان عطاء -رضي الله عنه- يقول: لما افتتح عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- البلدان كتب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجماعة مسجدًا في كل قبيلة وقال: فإذا كان يوم الجمعة فانضموا إلى مسجد الجماعة فاشهدوا الجمعة" واحدةً لمختلف القبائل "ثم كتب إلى سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- وهو على الكوفة بمثل ذلك، ثم كتب إلى عمرو بن العاص -رضي الله عنه- وهو على مصر بمثل ذلك، ثم كتب إلى أمراء أجناد الشام أن ينزلوا المدائن وأن يتخذوا في كل مدينة مسجدًا واحدًا وأن لا يتخذوا القبائل مساجد"، كيف؟

اختلف الحال فرأى أنه جاء شطح -نزعة- عند القبائل، كل قبيلة تفخر بمسجدها، وتأنف أن تذهب إلى مسجد القبيلة أخرى، فقال: في كل مدينة مسجد واحد، ولا شيء مخصوص بقبيلة؛ لأنه بدأت العصبية والانحراف عن مقاصد المساجد في بداية فتح الإسلام، لما كان أهل كل منطقة قبيلة معينة ولا عصبية بينهم، يقيمون مسجداً لهم ثم يجتمعون يوم الجمعة في مسجد واحد، وأما إذا صار كل واحد معتز هذا مسجدي وأنا ما أروح عندك وأنت تعال عندي؛ فهذا الذي أراد إبطاله سيدنا عمر، وأن لا تسري فيهم هذه العصبية المقيتة.

"وكان الناس متمسكين بأمر عمر وعهده" وكذلك ذَكر قول سيدنا علي أن الجمعة وصلاة العيد الفطر والأضحى لا تكون "إلا في مصرٍ جامع أو مدينة" يعني: لا يتفرق الناس في القرى الصغيرة؛ وقلة؛ فهذا يصلح له الجمعة وهذا يصلح له جمعة وهذا يصلح العيد، يعني: المقصود اجتماع الناس، فيجتمع أهل المدينة في مكان واحد ومن حولهم من القرى يجتمعون معهم، وفي العيد كذلك، يعني: ينبغي أن لا يتفرقوا، بل إن الحال في عهده ﷺ أنهم يجتمعون في العيد أكثر من اجتماعهم في الجمعة، فيأتي إلى المدينة من لا يحضر الجمعة ولا جمعة في قريته ليحضر العيد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

رزقنا الله الاستقامة، وأتحفنا بالكرامة، وفرج كروبنا وكروب المسلمين، ودفع السوء عنا وعن المؤمنين، وحول الأحوال إلى أحسنها في لطف وعافية.

بسر الفاتحة

إلى حضرة النبي محمد

اللهم صلِ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

الفاتحة

23 جمادى الآخر 1446