شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -21- آداب الاعتكاف، وآداب الأذان

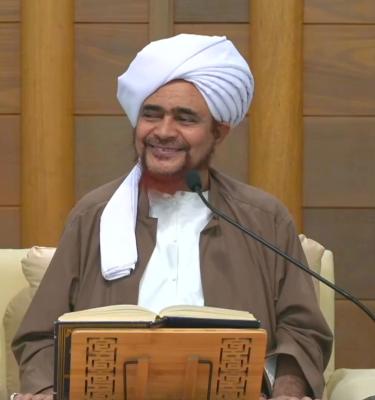

الدرس الحادي والعشرون من شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، ضمن الدروس الصباحية لأيام الست الأولى من شوال 1442هـ، آداب الاعتكاف، وآداب الأذان.

فجر الأحد 4 شوال 1442هـ.

آداب الاعتكاف

"دوام الذكر، وجمع الهمّ، وترك الحديث، ولزوم الموضع، وترك التنقلات، وحبس النفس عن مرادها، ومنعها في محابّها، وجبرها على طاعة الله عز وجل."

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مكرمنا بتواتر إفضاله، وعظيم جزيل نواله. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، خصّنا بعبده محمد مَن خَتَم به شرف إنبائه وإرساله، وعلى آله وأصحابه وأهل ولائه ومتابعته في نيّاته وأقواله وأفعاله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم عليه وعليهم أجمعين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

وبعدُ،

فإننا في قراءتنا في (الأدب في الدين) للإمام الغزالي، مررنا على آداب دخول المسجد، والله ينوّر قلوبنا بأنوار السجود له ويجعلها من خير المساجد، وينعم علينا بحسن الأدب للدخول إلى مواطن السجود للحق جلّ جلاله وتعالى في علاه .

ويتحدث الآن عن "آداب الاعتكاف"، وهو الملازمة لشيء والاستمرار عليه. والمعتكف على الشيء منفردٌ للاشتغال به، مقبِلٌ بكليّته عليه. وقد جعل الله تعالى العكوف في مواطن الخير من أقوى أسباب كشف الحجاب، وتنحية الظلمات عن القلوب، وتصفية السرائر عن الأكدار.

فما المقصود من الاعتكاف في المساجد إلا:

-

تحقيق صدق الوجهة إلى الحق الواحد.

-

وحُسن ملازمة الباب.

-

واجتماع الكلية قلبًا وروحًا وسرًا وعقلًا على الوجهة إلى رب الأرباب.

وبذلك ينتظم شأن سيرٍ إلى الرحمن جلّ جلاله، يتصّل من الاعتكاف بحصر البدن في بقعة، وما يُنتجه من حصر الهمّ والوجهة والنيّة في وجهة، وما يحصل من الاجتماع على الله في ذلك؛ لتُقطع المسافات وتُبعَد الآفات؛ وهي أنواع الشاغلات للفكر والقلب عن الرب جلّ جلاله وتعالى في علاه.

وفي ما يشير إلى هذا المعنى قال الإمام الحداد:

لم أزل بالباب واقف *** فارحمن ربي وقوفي

وبوادي الفضل عاكف *** فأدِم ربي عكوفي

لأنه بهذا العكوف يُتحصّل العطاء الواسع، بما له من أنواعٍ وصنوف. بالعكوف على باب الله جلّ جلاله يُفتح الباب، وتنوَّر الالباب، ويُلحَق بالأحباب، ويُسقى الشراب. وكان ﷺ كثيرًا ما يعتكف في رمضان؛ في العشر الأواخر من رمضان. وكثيرًا ما يعتكف أصحابه في المسجد.

-

قال جمهور علماء الأمة: أنه إنما يصح الاعتكاف في المسجد.

-

واشترط بعضهم أن يكون المسجد مسجد جمعة؛ تقام فيه الجمعة.

-

وقال كثير من أهل العلم: لا شرط في ذلك، فكل مسجد يصح الاعتكاف فيه.

فأوسع وأيسر المذاهب في مذهب الإمام الشافعي. وإن من المذاهب:

-

من اشترط الصوم.

-

ومن اشترط اعتكاف يوم كامل.

ولم يشترط ذلك الإمام الشافعي بل جعل أقل الاعتكاف ما زاد على مقدار طمأنينة الصلاة؛ ففوق طمأنينة الصلاة -وهي السكون بعد حركة بحيث يستقر كل عضو محلّه بقدر سبحان الله- فوق ذلك يصح الاعتكاف فيه.

وفي الحديث: "من اعتكف قدر فواق ناقة"، وفُسّر فواق الناقة ما بين أن يرسل الرضيع -ولد الناقة- ليرضع منها فتُدِر له اللبن، فيُنحّى ويؤتى فتُحلب؛ فما بين أن يرضع الفصيل الى أن يحلبوا منها اللبن، وهم يرضعوا فصيلها استدرارًا للبنها، فإذا جاءوا يحلبون منها مباشرة ما عندها عاطفة تدر اللبن، لكن إذا جاء ولدها بعاطفتها يدر اللبن! فانظر إلى أثر العواطف حتى في الحيوانات كيف تؤثر على شؤون محسوسة وقوية الأثر. لبن يخرج وهي نفس الناقة، ولكنها إذا جاء ولدها غير ما يجيء آخر يحلبها، وتؤثر في كمية ما يخرج منها من اللبن وهي نفس الناقة، ولكن العواطف تؤثر.

وكذلك العواطف عند الإنسان إذا صفت وعلت تؤثر، تُخرج منه أشياء، وإذا سفُلت ونقصت تؤثر، فما بين هذا وهذا، وقيل ما بين الحلبتين. بل توسع بعضهم وقال: عندما يحلب الحالب فيمسك الثدي ثم يتركه ثم يمسكه ويفكه وكل واحدة منها فواق. "من اعتكف بقدر فواق ناقة"؛ وهذا ما يكون إلا مقدار الطمأنينة وفوق الطمأنينة، "فكأنما أعتق نسمة".

-

وتوسّع بعضهم في غير المعتمد في المذاهب الأربعة وجعل أن كل بقعة جُعلت لأجل الذِّكر أو لأي شيء من أمر الخير يصحّ الاعتكاف فيها.

-

وتوسع بعضهم وخصوصًا للمرأة أنه يصح اعتكافها في غرفتها، غرفة بيتها، أو من باب أولى الغرفة التي أُعدّت في البيت لأجل الصلوات.

والمقصود من كل هذه الاعتكافات أن يجتمع القلب على عالم الخفيّات في صدق وجهات، وكريم أهداف سنيّات، يحصل بها تذلّل العبودية لتواجه كرم الربوبية.

فكان أيضًا بعض أهل التجارة الأخروية يريد أن يربح خطوات دخوله من عند باب المسجد إلى محل الذي يجلس فيه أو يصلي فيه، فإذا دخل المسجد باليمنى وذكر الرحمن وسمّى باسمه وصلّى على نبيّه محمد وسأل الله أن يفتح له باب رحمته نوى الاعتكاف من عند باب المسجد، ويقف قليلًا مقدار فوق طمأنينة الصلاة، حتى يبدأ الاعتكاف ثم يمشي لئلا تضيع الخطوات من محل باب المسجد إلى المكان الذي يستقرّ فيه، فيُحسب وسط الاعتكاف حرصًا على الربح.

ويعتكف كلما دخل المسجد مدة إقامته فيه، لأنه إذا نوى نية مطلق الاعتكاف، كان في بعض الأقوال عند الشافعية: الاعتكاف مدة أقل الاعتكاف. أو إذا نذر مطلق الاعتكاف، فعندهم يصح مقدار فوق طمأنينة الصلاة؛ فلهذا يقول مدة إقامتي فيه، حيث يكون جميع المدة التي أقضيها في المسجد اعتكاف إلى أن أخرج.

وعلمنا أيضًا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأن الشيطان يقول: عُصم منّي سائر اليوم.

يقول في آداب الاعتكاف: "دوام الذكر"؛ استدامة ذكر الله بقلبه ثم لسانه فلا يغفل، فما مقصود الاعتكاف إلا الاجتماع على الحق، وإنما يُجتمع على الحق بذكره، وبها يحصل الوجَل المحمود المفيد للأمن العظيم، (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) [الأنفال:2]، كما أنه في نفس الوقت تحصل به الطمأنينة العاجلة من النعيم المعجّل للمؤمنين في الدنيا؛ (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد:28].

وذلك أن دخول الوجل من علّام الغيوب يصفّي القلوب عن العيوب، وعامة الهموم والغموم صادرة من عيب القلب في الالتفات إلى غير الحق، وخوف غير الحق، ورجاء غير الحق، ومنه تدخل الهموم والغموم. فمن صحّ وجله من الحق لم يخف إلا هو؛ انسدّ باب الغموم والهموم فنال الطمأنينة، على قدر قوة الوَجَل تحصل الطمأنينة بالله عز وجل. على قدر قوة الخوف والوَجل من الله تحصل الطمأنينة بالله عزّ وجل؛ لأن الانزعاج والهم والكدر القلبي يأتي من تعلق القلب بغير الحق، وبسبب انشغالٍ بشيءٍ من أمور هذه الحياة الفانية، فإذا صحّ الوجل من الله اندفع هذا فحصلت الطمأنينة، فلا تُنازله أصناف القلق والهم والغم والخوف من غير الله فتحصل الطمأنينة.

إذًا؛ فحصول الوجل والطمأنينة متلازمان لا متعارضان،

-

(إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) [الأنفال:2].

-

(وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد:28]

هذا صحيحٌ لأن هذا ملازم لهذا، فإنما يحصل القلق والجزع والهم وعدم طمأنينة القلب من التعلّق بغير الله ومن خوف غير الله، فإذا جاء الوَجَل من الله تلاشى الخوف من غير الله والهمّ بغيره؛ فانتهى الهمّ ونزلت الطمأنينة.

فالطمأنينة في الدنيا والآخرة على قدر الخوف منه والرجاء فيه، والخوف منه والرجاء فيه على قدر الإيمان، وعلى قدر المعرفة به، على قدر ما تعرفه تخافه، على قدر ما تعرفه ترجوه، ما تزداد المعرفة إلا وازداد الرجاء والخوف.

يقول: "دوام الذكر"؛ لأن الذكر المتقطّع لا يجلب المراد الأرفع، والعطاء الأوسع، ولكن عند استمراريته ودوامه واتصاله تحصل المواصلة وذوق لذة الوصال. وبذلك قالوا: بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب.

"دوام الذكر"؛ استمراريته حتى يرسخ في القلب ذكر الله، فيدوم على ذكر ربه، وحينئذٍ يصبح القلب لا يصبر عن ذكر الله، ما يقدر يصبر عن ذكر ربه. ولهذا لما عُرض الصبر على بعض أهل المعرفة يقول: إيش أشد الصبر؟ من يقول على البلايا والفتن، ومن يقول على الأمراض، ومن يقول على الموت والزلازل، الصبر على إيش أشد؟ فقال: لا شيء أشد من الصبر عن الله، هل أحد يقدر يصبر عن ربه؟! قال هذا أشد، أقسى وأمَرّ أنواع الصبر أن تصبر عن ربك جلّ جلاله! وهذا قول ذائق عارف.. ممكن تصبر عن أي شيء وعلى أي شيء لكن عن ربك كيف تصبر؟!

ولهذا قال الإمام الحداد في الذي يعتاد قيام الليل: فإذا واصله الحق بشيءٍ من خصائص القيام ومواصلته لأهل القيام، يصير بحيث لا يصبر عن قيام الليل! ما يقدر يصبر بعدين فضلًا أن يتكلّفه، هو لا يتكلّفه بل ما يقدر يصبر عنه إذا وصله الحق بشيء من عطاياه للقائمين.

"دوام الذكر، وجمع الهمّ" على الرحمن حتى يكون همُّك الله. وإذا همّك الله الذي يهمك في أمرك كله رضاه عنك وحالك معه وقربك منه يكفيك كل هم، إذا أفردت همّك له كفاك كل هم. في ذلك قال بعض العارفين: كانت عندي هموم كثيرة فجعلت الهم همًّا واحدًا فكفاني كل هم، لما جعلت همّي ربي كفاني جميع الهموم.

وقال قائل:

كانت لقلبي أهواءٌ مفرّقةٌ *** فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي

صار هوى واحد.

قال الشيخ بامخرمة: وكن واحد لواحد.. كن واحد لواحد. فهذا غايات التحرر، وقمة التحرر التي يصل إليها الإنسان، ليس التحرر بأن يعلقونك بشهوة من الشهوات الخبيثة ويقولك حرية!. التحرر إلى أين؟! بل تقمّط التبعية للخسائس، أهذا تحرر؟! ما التحرر إلا أن تفتك من القيد عن من سواه، تكن واحد لواحد، هذا الحُر أما الثاني رقيق، رقيق للأهواء، رقيق للشهوة، رقيق للدنيا، رقيق للرئاسة، رقيق للمال، رقيق لأي شيء، لكن إذا تحرر من هذا كله فهذا الحر.

تمسّك إن ظفرت بذيل حُرٍ *** فإن الحُر في الدنيا قليلُ

"دوام الذكر، وجمع الهم، وترك الحديث" مع الناس لأنه مشغولُ بالرب. وهذا يذكرنا بأنه من الغرائب أن بعض المسلمين يأتي إلى المسجد، وبعد المسجد إلى الصلاة، وصلاة الجماعة والهاتف الجوال شغّال كل ساعة يطلع صوت ثم ساعة الموسيقى… الناس في المسجد وهذا إيش البلاهة هذه حقه! ما يدري دخل أين! ما يدري بنفسه قائم بين يدي من؟! إذا أراد أن يدخل إلى أحد الرؤساء أو الملوك يخلّونه يترك الهاتف خارجًا، ما يمكن يدخل ومعه جوّاله، ويجيء إلى رب العالمين وحتى في السجود والناس يصلون وجوّاله يطنطن ويدندن! يا هذا… انت داخل بيت ربك! قال بخلّيه على الصامت، خلّه أما وسط المسجد وأثناء الصلاة والجماعة وذا يرن جواله! باله مبلبل ما عرف نفسه أين دخل؟ ولا ايش يعمل الآن؟! تخلّي هذا يزعجك ويزعج غيرك في الصلاة ويؤذيك!

تعجبوا في قول بعض الصالحين: أخاف تسمعوا الموسيقى في الحرم! وفي أوقات قريبة كانت تُسمع من خلال الجوالات وسط الحرم، تنبّه، إذا أردت تدخل بيته اعرف من هو الذي ستدخل بيته وتأدّب ولا تخلي لك شواغل.

يقول: "وجمع الهمّ، وترك الحديث، ولزوم الموضع" في الاعتكاف بعدم التنقل لغير الحاجة. النبي يعلمنا ويشير لنا بركة لزوم الموضع يقول: ما زالت الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في موضعه الذي صلى فيه، يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه، "ما لم يُحدث" أو "يتكلم" في بعض الروايات. ما دام في المحل الذي صلى فيه فالملائكة تستغفر له؛ يعني لزوم المحل له آثار وله فائدة. التنقل لغير حاجة، لغير مقصد صحيح، يُفرّق الهم ويضعِف الوجهة.

قال: "ولزوم الموضع، وترك التنقّلات، وحبْس النفس عن مُرادها"؛ من كل انطلاقٍ في ما ليس بصدده من الوجهة إلى الله تبارك وتعالى. كلما أرادت منه أن يسترسل معها في التفكير في قريب، في بعيد، في إنسان، في حيوان، في نبات في جماد، يقول لا، أنا معه، ولأجله، ومتوجّهٌ إليه.

"حبْس النفس عن مُرادها، ومنعها في محابّها، وجبرها وحملها على طاعة الله عز وجل"، طاعتها:

-

الحضور معه

-

والعكوف على بابه

-

واستمرارية الذكر له

بهذا التوجّه يحصل قوة حضور القلب، وبه يبدأ حصول الغَيْبة عمّا سوى الرب جل جلاله، أن يغيب عن الالتفات لها والاعتداد بها والاعتبار لها، شيئًا فشيئًا، حتى يصل إلى ما يتحدث عنه أرباب الذوق من صُلحاء الأمة ويقولون: الفَنَاء في الله جلّ جلاله. فيفنى التفاته لأيّ شيء سوى الحق، فيفنى ما سوى الحق في شهوده، فيكون مُراقِبًا للحق مُعظِّمًا للحق، مستشعرًا إحاطة الحق به، استشعارًا لا علميا فقط ولكن ذوقيًا محققًا. فينازل معاني الجمع على الله والفناء في الله.

ولهم وراء الجمع جمعُ الجمع، ولهم وراء الفناء البقاء.

والبقاء أن يُمَدَّ بقوة في كمال حضوره مع الله، أن يشعر بسر الأفعال الربانية في الكائنات، ليقوم بأداء ما شُرع له فيها. فيصير مع قوة حضوره لا يغيب إدراكه وإحساسه بشيءٍ مما حواليه ليؤدّي حق الله فيه، ومع إدراكه لما حواليه من الأشياء لا يضعف حضوره مع الحق، ولا ينقطع عن حُسن شهوده؛ هذا بقاء فيبقى بالله بعد أن يفنى في الله.

يبقى بالله؛ حينئذٍ يكون نظره إلى الأشياء وإلى الخلائق غير نظره الأول قبل أن يفنى في الله، الآن نظّارة ثانية، كان صاحب بصر الآن صار صاحب بصيرة. صاحب البصيرة لا ينظر إلى الأشياء إلا من الوجه والحيثية الربانية المتعلقة بذلك الشيء، فما عاد ينظر إليها كما كان ينظر إليها من قبل، فهذا شأن البقاء.

قال الإمام الحداد:

ولي أمل ورا هذا بعيدٌ *** وذاك بأن أصير إلى الحبيب

وأشهدَه مشاهدةً وأفنى *** عن الكون البعيد مع القريب

وأن أبقى به بعد التفاني *** فيا بشراي ما أوفى نصيبي

وأهل البقاء هم الذين يؤْمَنون على الدعوة إلى الحقّ -جلّ جلاله- فيدعون الخلق إلى الحق على بصيرة، ومن عداهم من عموم المؤمنين في دعواتهم إنما يندرجون في بركة هؤلاء، وهؤلاء هم الدعاة بالإرث الصحيح التام لخير الأنام ﷺ.

ويندرج الآخرون فيهم، فيندرج الكل في قوله: "بلّغوا عنّي ولو آية"، بلّغوا عنّي، ليس بأنفسكم أنتم تبلغوا، بلغوا عنّي، هو المأذون له، (وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ) [الأحزاب:46]، محمد ﷺ، والبقية عنه؛ الصحابة والتابعين عنه. فعنه:

-

إما بإرث تامٍ صحيح وخلافة ونيابة.

-

وإما ببركة التبعية العامة، (أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) [يوسف:108].

ومن أراد الله من الأولياء أن يُجري على يده نفعًا في تقريب الخلق إلى الحق، أكرمه بالبقاء بعد الفناء؛ فيصير فانيًا في الله باقيًا بالله.

فهل اعتكفت؟ قالوا في بعض معاني اعتكافهم:

وحسبي أنني بالباب حاني *** على الأعتاب إلى يوم القيامة

ما أفكر أنصرف ولا أبعد من هذا الباب أصلًا.

آداب الأذان

آداب الأذان

"يكون المؤذن عارفًا بوقته في الصيف وفي الشتاء، غاضًّا لطرفه عند صعوده المنارة، ويلتفت في أذانه عند النداء بالصلاة والفلاح، ويرتّل الأذان، ويتحدّر في الإقامة."

حينئذٍ ذكر لنا "آداب الأذان"، فإن أهل هذا العكوف وحسن الوقوف على باب الرحمن -جلّ جلاله- يسمعون النداء ويبلّغونه؛ والأذان نداء.

-

هو لغةً: الإعلام.

-

شرعًا النداء إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة.

"يكون المؤذن عارفًا بوقته في الصيف وفي الشتاء"، وهكذا شأن الداعي (عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي). فيؤدي حق الله في الوقت مع معرفة الفوارق بين أيام الصيف وبين أيام الشتاء، كذلك الداعي لله يعرف الفوارق في طبائع الناس وعقلياتهم وكيفية تفكيرهم وكيفية أساليب التأثير عليهم.

"غاضًّا لطرفه عند صعود المنارة"، ما يلتفت إلى عيوب الناس ولا يتتبع عورة أحد، بل يأمل الستر من ربّه له بستره على عباده، وأن لا يكشف عيب أحد ولا يتتبع عورات أحد. فكذلك المؤذن مؤتمن، وإذا صعد المنارة ما يتشوّف بيوت الناس، ولا منازلهم ولا سطوحهم ولا غرفهم.

والنظر إلى بيت الغير بغير إذنه من معاصي العين. بل قال ﷺ في الاستئذان عند دخول أي بيت قال: "إنما جُعل الاستئذان من أجل النظر"، فلذا نُدِبَ الذي يستأذن عند دخول البيت أن يولّي وجهه عن مواجهة باب البيت ويطرق. وكان إذا جاء ﷺ يطرق باب بيت أحد يستقبل الجهة الأخرى ويطرق الباب حتى إذا فُتح ما تسبق عينه إلى شيء في البيت، فإن كان هناك شيء أرادوا تنحيته ينحّونه قبل أن يلتفت إلى بيتهم ﷺ.

وكذلك لا يؤمَن على الدعوة إلى الله من يذكر عيوب الناس، ويتبع عوراتهم وينتقصهم، فلا يكون داعي إلى الله، هذا كمن يصعد إلى المنارة ويتشوّف ديار الخلق، مضيّع حق الأذان، وأدب الأذان، ما عاد ينفع آذانه.

لهم رب يرقبهم وإليه مرجعهم، أنت ما لك فضول فيهم، أنت أوجب عليك نحوهم الرحمة والحرص والنصيحة فأدِّها ولكن ما لك فضول فيهم، هو الذي سيتولّى حساب كل واحد فيهم، ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، أنت ما تدري بنفسك إيش يعمل بك! وإذا تكشفت عيوب الخلق أظهر هو عيوبك فتخسر.. وإيش مقدار قدرتك أنت على إظهار العيب إذا جاءت قدرته وأظهر عيوبك؟ يا ستّار. "من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته"، فاسترنا يا رب بسترك الجميل، وارزقنا الستر على إخواننا، "ومن ستر على مسلم، ستر الله عليه في الدنيا والآخرة".

يقول: "ويلتفت في أذانه عند النداء بالصلاة والفلاح"؛ كما كان يفعل بلال مؤذن زين الوجود ﷺ. فحكوا أذانه قالوا: فلما أراد أن يقول حيّ على الصلاة التفت. والالتفات برقبته فقط ووجهه، لا بجسده ولا بصدره، صدره محلّه عند القبلة، ولكن يلتفت بوجهه، يقول حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، ثم يلتفت: حي على الفلاح حيّ على الفلاح، فلا يظل يذهب ويجيء أو يطلع وينزل رأسه. فالتفاتة إلى اليمين والتفاتة إلى اليسار؛ فعند حيّ على الصلاة التفاته إلى اليمين، وإذا قال حيّ على الفلاح التفاته إلى اليسار.

"يلتفت في أذانه عند النداء بالصلاة والفلاح، ويرتّل الأذان، وينحدِر في الإقامة" تكون متوالية؛ يوالي بين ألفاظ الإقامة، "ويرتّل الأذان"؛ أي: يفصل بين كلماته ويرتلها.

فإذا قام بحق الاعتكاف، وقام بحق الأذان والنداء والدعوة؛ تهيأ للإمامة فيذكر لنا الإمام آداب الإمام.

الله ينفعنا بما أودع في قلوب وكتب العارفين والصالحين، وبما جعل في أسرار الوحي والتنزيل وبلاغ الحبيب الجليل ﷺ نفعًا عظيمًا كاملًا تامًّا، ووفّر حظنا من الانتفاع بذلك، حتى يتمّ لنا الارتفاع في أشرف المسالك إلى أعلى درجات القرب من الحق، والفهم عن الحق، والمعرفة بالحق جلّ جلاله، والمحبة من الحق، والمحبة للحق، والرضا من الحق، والرضا عن الحق، في كل مقيّد مطلق، ظاهرًا وباطنًا في خيرٍ ولطفٍ وعافية ويقين وتمكينٍ مكين إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

07 شوّال 1442