شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -22- آداب الإمام

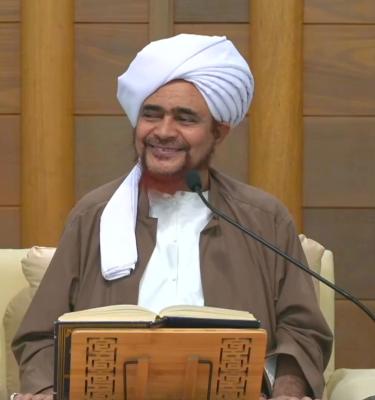

الدرس الثاني والعشرون من شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، ضمن الدروس الصباحية لأيام الست الأولى من شوال 1442هـ، آداب الإمام.

فجر الإثنين 5 شوال 1442هـ.

آداب الإمام

"يكون عارفًا بالصلاة وفرائضها وسُننها، فقيهًا بما يحدث له في صلاته وما يفسدها، ولا يؤمّ قومًا وهم له كارهون، ويجعل من يليه من أهل العلم، ويأمرهم بتسوية الصفوف، ويشير إليهم بلطف، ولا يقرأ بطوال السور فيضْجروا، ولا يطيل التسبيح فيملّوا، ولا يخفّف بحيث يفوت الكمال، بل يرتّب الصلاة على قدر قوة ضعفهم، ويترفّق في ركوعه وسجوده حتى يطمئنوا، ويسكت سكتةً قبل الحمد وبعد الحمد وإذا فرغ من السورة، وينتظر في ركوعه من أحسّ به ما لم يجحِف بمن ورائه، وينتظر قبل الصلاة من فقد من جيرانه ما لم يخف فوت وقته، ويفرق بين التسليمتين بوقفة خفيفة، وإذا فرغ نظر إلى ستر الله ومِنّته، وازداد شكرًا لسيّده، وأدام له في كل حالاته الذكر."

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته من خلقه، سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابه، وعلى من والاهم في الله وسلك سبيل طريقه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم والتابعين، والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعدُ،

فقد ذكّرنا الإمام الغزالي -عليه رحمة الله- في كتاب الأدب في الدين على "آداب الاعتكاف"، بعد أن تكلم عن "آداب دخول المسجد" و "آداب الأذان"، ويتكلم على "آداب الإمام"؛ من يؤم الناس في الصلوات "الإمام ضامن والمؤذّن مؤتمن"، كما جاء في الحديث عنه ﷺ.

-

والأذان دعوته.

-

والإمامة عمله وسُنّته ﷺ.

قالوا: ومن الحكمة أنه لم يتولّى الأذان، لأن إمتثال أمره واجب، فإذا نادى: حي على الصلاة، وجب على كل من بلغه نداؤه أن يأتي، صغيرًا أو كبيرًا، مريضًا أو غير مريض، فإذا قال لهم أقبِلوا وجب عليهم أن يجيئوا، فلم يتولى بنفسه الأذان، لذلك ولّاه أصحابه الكرام.

ثم حثّنا على أن يكون لنا نصيب من إقامة هذه السُّنة. وقال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه"، ولذا يحرص المؤمن على أن يكون له أداء لسُنّة الأذان، ولو مع جماعة أو في بيته أو في سفر أو في طريق وما إلى ذلك، فلا يمرّ عليه العمر شهر بعد شهر ما يؤذن، فإنه غنيمة كبيرة، "والمؤذّنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة".

ويذكر لنا: "آداب الإمام"؛ الذي يؤم الناس في الصلوات، قال: "يكون عارفًا بالصلاة وفرائضها وسُننها"، فلابد للإمامة من معرفة، ولذا قال الإمام الشافعي: يؤمّ القوم إذا اجتمعوا أفقههم؛ أكثرهم فقهًا في الدين. وفسّر بذلك بعض أهل العلم: قول أقرأهم؛ وذلك أن الأقرأ في القرن الأول هو الأفقه، وإن الفقه في الدين يترتب على أخذ القرآن وقراءته، فمن كان أقرأ فهو أفقه.

ثم قال العلماء: أن المراد به الأفقه في باب الصلاة، فقد لا يكون متسعًا في فقه الأبواب الأخرى، ويكون غيره أوسع منه علمًا في الأبواب الأخرى، ولكن في باب الصلاة هو الأفقه فهو الأولى أن يكون الإمام المقدّم.

يقول: "وليكون عارفًا بالصَّلاة وفرائضها وسُننها"، ومن المعلوم في فقه الشريعة أن عامة أهل الفقه جعلوا معنى الفرض والواجب واحد، وأن السادة الحنفية فرّقوا بين الفرض والواجب؛

-

وجعلوا ما ثبت بدليل قاطع؛ ما كان قطعي الثبوت فهو الفرض.

-

وما ثبت بالدليل الآحاد فهو الواجب دون الفرض.

وعظّموا بذلك الأوامر الواردة في الكتاب العزيز، فإن الكتاب العزيز متواتر كله، وهذا راجع إلى اصطلاح مع اتفاقهم على أن الإثم يحصل بترك الفرض وبترك الواجب، وأنه يلزم المكلف فعل الفرض سواءً سميناه فرضًا أو واجبًا، فبترك أي منهما يأثم عند الكل، ويلزم فعل جميع الفرائض والواجبات عند الكل، إلا أن الجمهور لم يفرّقوا بين الفرض والواجب بهذه النسبة أو الاعتبار.

قال: "يكون عارفًا بالصلاة وفرائضها وسُننها، فقيهًا بما يحدث له في صلاته" فيعرف إذا طرأ عليه أمر في الصلاة كيف يتصرف، وعند الاحتياج إلى الاستخلاف كيف يستخلف واحدًا ممن وراءه، "فقيهًا بما يحدث له في صلاته وما يفسدها"، حتى لا يمضي في صلاة فاسدة.

فللإمامة فضلٌ ومكانٌ لمن أخلص فيها لوجه الحق وقام بحقها، وهي من الفضائل التي لم يستحبّ أرباب المعارف المسارعة إليها، كشأن ما يتعلق بالإمارة والولايات وتولي أموال الأيتام والأوقاف و ما إلى ذلك، وكلها لمن قام بحقها فيها ثواب عظيم وفيها أجر، ولكن يحبون أن يتولى ذلك غيرهم إذا وُجد الكفؤ الصالح الذي يتولى هذه الشؤون، ويخافون على أنفسهم أن يقصروا حق الأمانة فيها فلا يتسابقون إلى هذا. كما هو المعروف في هدي الصحابة عليهم رضوان الله وتسابقهم إلى مجاهدة النفس، وإلى كل ما فيه المشقة من المقرِّبات إلى الله، من جهاد وصدقة ففي هذا يتسابقون وفي هذا يسارعون، وما تميل إليه النفس ويُخاف عدم القيام فيه بحق الله فيَحترزون منه ويبدّون أن كُفوا فيه.

ومن ذلك ما جاء في هديهم أنهم يتدافعون الفُتيا، هم لا يجهلون أن فيها ثوابًا وفيها فضلًا، وكان أحدهم يسأل فيحب أن كفاه هذه المسألة أحد من إخوانه، وإن المسألة لتدور على ثلاثة وأربعة وسبعة حتى تعود إلى الأول، احتياطًا منهم وأدبًا مع المولى -جلّ جلاله- وعدم مسارعة فيما لا تنبَغي المسارعة فيه، حتى يُروى: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار" والعياذ بالله تعالى.

انظر من لم يعرف حقيقة الدين والأدب في الدين، يحب أن يسارع إلى الفُتيا، ويتجرأ عليها، بل يحب أن يستقل بها ويتطاول بغير علم! وقد قال الذي حضر مع إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس: أنه سُئل عن ست وثلاثين مسألة فأجاب عن اثنتين وقال في أربع وثلاثين: الله أعلم، ولم يُجب! وهو مالك بن أنس الذي حمل عليه الإمام الشافعي وغيره من الأئمة قول النبي ﷺ: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالِمًا أعلم من عالم المدينة"، فهذا ينطبق على مالك بن أنس إمام المدينة في وقت ما كان في دار الهجرة عليه الرضوان والله تبارك وتعالى.

وبهذا جاءنا ما أنكره سيدنا الحسن البصري وغيره من التابعين، كان يقول أن يرى أحدكم يسأل عن المسألة يفتي بها وهو يمشي في الطريق، لو أن عمر سُئل عنها لجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها.. لو كان عمر بن الخطاب ما تسرع بالإجابة، ولجمع أهل بدر.

إذن؛ فهناك من الأمور وإن كان فيها فضائل قد تشرئب إليها النفس وتميل ينبغي أن لا يسارع إليها الإنسان ولا يتطلّبها، كما قال في شؤون الإمارة ﷺ:

-

"إنك إن طلبتها وُكلت إليها"؛ أي: تخلت عنك عناية الله ورعايته وبقيت موكول إليها، فكيف تنجو؟ كيف تصحّ؟ كيف تستقيم؟ كيف تسلم إذا تخلت عنك عناية الله!!

-

قال: "وإن سُئلت لها أُعِنت عليها"؛ إن لم يكن بتطلب منك ولا برغبة من نفسك، ولكن سُئلت لها وطُلبت لها وأنت مؤهل لها ويحتاج الناس لذلك، تحصل لك المعونة من الله جلّ جلاله.

وفي هذا المعنى ما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه ولاه سيدنا عمر بعض الأقطار، وكان مما جاء في سيرته وهو والٍ على بعض الأقطار أنه يشتري الحطب من السوق لبيته ويحمله على رأسه، يحمل حزمة الحطب على رأسه وهو أمير المنطقة يمشي، فإذا وجد زحمة في الطريق يمازح من معه يقول له: وسعوا لأميركم.. وسعوا لأميركم.. خلوا له طريق يمشي وهو حامل الحطب وغيره من الحاجات على رأسه.

مع ذلك جاء إلى سيدنا عمر بعد ولايةٍ له في بعض الأقطار قال: يا أمير المؤمنين، لا تعد تولّيني على منطقة بعد هذا، ولا تفتنّي في ديني، قال: ما لك؟ قال: إني دخلتها وأنا لها كاره والآن قد رغبت نفسي فيها فلا تفتنّي في ديني، قال: دخلتها وأنا أكرهها ولا أريدها ولكن الآن نفسي بدأت تميل فلا تفتني في ديني، ولا تولّني ولاية بعد اليوم رضي الله تعالى عنهم.

ما عندهم حملات انتخابية، الدعاية والمسابقة على ذلك، قلّدوا الغرب وجاءهم الكرب! وإنا لله وإنا إليه راجعون.. "إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون ندامة يوم القيامة" صدق المظلّل بالغمامة.

يقول: "ولا يؤم قومًا وهم له كارهون"، فإنه لا تجاوز صلاته عندئذٍ حدّ رأسه، ما تُرفع فوق رأسه ولا شبر؛ يعني: ما تقبل، يؤم قومًا بالقوة وهم يكرهونه، لماذا وما يكرهونه المؤمنون غالبًا؟ المراد به: خيارهم وعامّتهم إذا كان في مكانه ومنطقته مكروهًا بسبب سوء خلقه، بسبب قطيعته لرحمه، أو بسبب أخذه حق الغير، فصار الناس يكرهونه.. فهذا ما ينبغي يؤمَّهم، هو عنده علم ويريد أن يتقدم قدامهم والقلوب تكرهه، فهو من الذين لا تُرفع صلاتهم فوق رأسهم شِبرًا..

-

"رجلٌ أمّ قوماً وهم له كارهون".

-

والمرأة الناشزة على زوجها.

-

"وأخوان متصارمان"؛ أهل التشاحن والتباغض.

ما ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، أي: لا يقبل الله منها شيء، (إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِینَ) [المائدة:27].

وجاء ذكر الثواب العظيم فيمن أمّ قومًا وهم به راضون، هو محبوب لأنه متواضع صاحب أخلاق صاحب إحسان للناس، فالناس يحبونه، وعلى هذا المعنى جاء فيمن أثنى الناس على خيره وأثنى الناس عليه شرًّا، فإن قلوب المؤمنين تميل إلى أصحاب الخير تثني عليهم الخير.

"ولا يؤم قومًا وهم له كارهون"، أمَّا إن كانت الكراهة ناشئة من جهل أو بدعة في الدين بسبب أنه مبتدع يكره أهل السنة وما إلى ذلك فلاعتبار بذلك. وقال: ومع ذلك فمن يجد الكراهة في قلوب المؤمنين فليطلب له مكان لا كراهة له فيه، أو يكون مأمومًا.

"ويجعل من يليه من أهل العلم"، لقوله ﷺ: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى"، فيكون أهل العلم الذين إذا طرأ طارئ عليه في الصلاة أعرف، إما بتنبيهه أو بالنيابة عنه إذا خلفه، وما إلى ذلك.. فيكون أولو العلم هم الذين بجانب الإمام وأقرب إلى الإمام.

وهكذا كان ﷺ يصفّهم في مسجده:

-

الرجال أولًا، ويقول: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى".

-

ثم يجعل من ورائهم الصبيان.

-

ولما كانت النساء يأتين إلى مسجده يجعلونهم وراء الرجال.

ثم قال: "خير صفوف الرجال أولها وشرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أولها".

فقامت الشريعة على هذه الرِّفعة والعِزّة والسموّ في معاني السَّتر والحشمة والحياء والصفاء والنقاء، قامت الشريعة على ذلك، وهو من الحق الخالص الذي لا يجوز تفسيره بغير معناه ولا بغير حقيقته، وتقليب المسمّيات ما يؤثر على الحقيقة شيء.

-

وما يسمى ممّا ثبت في السُّنة والهدي الشريف؛ تنطّع أو تزمّت أو تشدّد لا يغيّر هذا من فضل السُّنة شيء، ولا يغير من حقيقتها شيء.

-

وما يسمى مما في المكروهات أو المحرّمات من أنه انفتاح أو تطوّر أو تقدّم ما يغيّر من حكمها شيء، هذه مكروهة، حرام.. كما هي، سمِّها ما شئت، لأن الحكم لله -جلّ جلاله- الحكم لله هو الذي يقول هذا مكروه وهذا مباح وهذا حسن وهذا سيء، جلّ جلاله وتعالى في علاه.

وأما تسمية الناس لها ما يضر، ما يغير من الحقيقة شيء، وليس الأمر إلا ما قال الله، (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النحل:116-117]، فالأمر لله -جلّ جلاله- وموازين الحُسن والسوء عنده جل جلاله.

-

فالحَسَن ما حسّنه الحق ورسوله.

-

والقبيح ما قبّحه الحق ورسوله ﷺ.

يقول: "ويأمرهم بتسوية الصفوف"، وهذا من السنن المهمة لكل مأموم، أن يسوّي مقامه مع أخيه المصلي، في إشارة إلى اتحاد القلوب وإلى الانتظام والالتزام، وفي وصف هذه الأمة في الكتب السابقة: "يصفّون في الصلاة كصفوفهم في القتال"، كأنهم صفوف جيش منتظمة ما أحد يتقدم على الآخر، فكذلك تسوية الصفوف، وله تعلق بألفة القلوب ومحبتها، وتحاببها بينها البين، يقول ﷺ: "لتسونَّ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم" وفي لفظ: "أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم".

وكل سُنة إذًا من السنن عظيمة، وعظيمة الأثر، ولا تقول إنما سُنة تسوية الصفوف.. أتدري ماذا يُحدث الإهمال لها؟! يحدث تخالف القلوب.. وهو أكبر المصائب، من أكبر المصائب.. فلا تستهن بسُنة من سنن رسول الله ﷺ.

وقد اعتنوا الآن حتى في الفرش جعلوا خطوط من أجل لا يتقدّموا وألا يتأخروا عن بعضهم، وإن كانت العبرة عند عامة الفقهاء: إنما هي بمؤخرة الرجل، لا بمقدمتها فبعضهم رجله طويلة بعضهم قصيرة، وليست العبرة بالأصابع لكن بالكعبين ومؤخر الرجل تكون مستوية، حينئذٍ تتساوى المناكب بتساوي هذه الأقدام، فالأصل أن يضبِطهم الخط الخلفي فيضْبط أعقابهم، فتكون أعقابهم متساوية، ولا بأس أن أصابع بعضهم أطول من بعض ورجل بعضهم أطول من بعض لا يضر، لكن خلف العقب متساوي مع العقب مع العقب مع العقب.. هذا هو الأصل في السنة الشريفة.

ويأمرهم الإمام بذلك، وكان من اعتناء سادتنا الخلفاء الراشدين بهذه السُنة، والأمر بتسوية الصفوف أن ينتظروا، فلا يحرموا بفريضة حتى يروا أن الصفوف استوت وقامت، بل قد يمرّ سيدنا عمر بين الصفوف ويحمل دُرّته، إن رأى أحد متقدّم أو متأخر عن الصف، يقول قائلهم: قم يا فلان، أخِّر يا فلان، حتى يستوي الصف ثم يحرم ويكبر.

إذًا؛ فهي سنة مهمة معظمة، تسوية الصفوف في الصلاة، وهو من تمام الصلاة، "تسوية الصفوف من تمام الصلاة"، وفيما ندبنا الحق إليه وأحبّه منا من الالتحام والالتئام و تقارب وتحابب بين القلوب، و نترجم عن ذلك بمثل تسوية الصفوف في الصلوات.

قال: "ويأمرهم بتسوية الصفوف، ويشير إليهم بلطف، ولا يقرأ بطوال السور فيضجروا"، وإن كان المروي عنه ﷺ في الغالب أنه في الظهر وفي الفجر يقرأ من طوال المفصل، حتى قد يسمع منه شيئًا من الآيات في الظهر فيعرفون أنه قرأ السورة الفلانية.

-

فكان أكثر قراءته في الظهر وفي الفجر من طوال المفصل، وقد يقرأ من غير المفصل.

والمفصّل:

-

قيل: من الحجرات.

-

وقيل: من ما قبلها.

-

وقيل: بعدها.

المفصل؛ لكثرة ما فيه من الفصل بين السور، وقد يقرأ بغير ذلك ﷺ.

-

وفي المغرب يقرأ من قصار المفصل غالبًا.

وآخر مَغرب صلاها بالناس في ليلة مرضه قرأ فيها بالمرسلات، (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا) ثم لم يستطع الخروج إلى صلاة العشاء، فلما اجتمعوا في المسجد وآذَنوه، أمر بإناء وضع له فيه الماء ليتوضأ فيه، فابتدأ يتوضأ وأغمي عليه، فلما قام قال: ما فعل الناس؟ قالوا: ينتظرونك، قال: ضعوا لي الماء، وضعوا له الماء فلما ابتدأ يتوضأ غاب عن الحس، وبقوا حتى أفاق، قال: ما فعل الناس؟ قال: ينتظرونك، قال: ضعوا لي الماء ثالث مرة.. حتى لم يستطع فأغمي عليه، لما أفاق قال: مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس، فلم يخرج بعدها إلا للجمعة، جمعتين، قد خرج بعدها.

وخرج بعدها ولما رأى تجمعهم وحزنهم خطب فيهم، وكان خروجه للجمعتين هذه، ولما خرج يكلمهم ويودّعهم، متكئ على اثنين، وقد يخرج مع سيدنا العباس وسيدنا علي بن أبي طالب، ورجلاه تخطّان في الأرض لا يقوى على رفعها ﷺ، ثم كانت يوم وفاته يوم الاثنين، أحسّ بخفة ونشاط، فقام يمشي بنفسه وهم يصلون الفجر خلف سيدنا أبي بكر، رفع الستارة ولألأ أثر نور وجهه، التفت الصحابة كلهم، حتى الصدّيق؛ وهو ما يلتفت في الصلاة أبدًا، التفت وأخذ يتأخر عن المحراب، يظن أنه ﷺ سيخرج فيصلي بهم، فأشار له مكانك، وتبسم في وجوههم، فكانت وداعته لهم، وكان توديعه لهم ذلك اليوم، فلما رآهم في الصفوف خلف الإمام وعلى وجهة إلى الحق اطمأن على ما غرس وعلى ما بذر في الأمة، وتبسّم في وجوههم وعاد إلى رد الستارة ودخل البيت.

فأصبح أهل المدينة والصحابة يتحدثون خفّ رسول الله ومشى بنفسه، وظهر في المسجد، وهو بخير اليوم، انطلقوا من كانوا معتكفين في المسجد ومن وقفوا عن أشغالهم وأعمالهم وراحوا، في نفس اليوم توفي.. حتى سيدنا بكر الصديق خرج ذلك اليوم إلى أرضه بالجرف بجوار المدينة، فجاءت الوفاة وهو هناك، جاء والمدينة مربُوكة كلها، وضجّ بالناس.. حتى سيدنا عمر ما ملك نفسه، ما تمالك، وهو في المسجد قال: من قال أن رسول الله مات أضربه بسيفي هذا، ما مات رسول الله!

فدخل سيدنا أبو بكر إلى غرفة السيدة عائشة، كشف وجهه الشريف وأكبّ عليه يقبّله وهو يقول: طِبت حيًّا وميتًا يا رسول الله.. بأبي أنت وأمي ما يميتك الله ميتتين، الموتة التي كتبت عليك قد متَّها، لا موت عليك، اذكرنا عند ربك، ولنكن في بالك.

وخرج إلى المسجد، وجد المسجد فيه المقعد ما يقدر يقوم، وفيه الحيرة عامة للجميع، وفيه سيدنا عمر يتكلم، وبعض الناس يتكلمون وما يدرون ما يقولون، حتى دخل سيدنا أبو بكر يقول لسيدنا عمر اسكت، ما أحس ما فيه شعوره وباله، فتشهد سيدنا أبو بكر فالتفت الناس إليه، وسكت سيدنا عمر، فقال: أيها الناس من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت، (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) يقرأ الآية اهتز المسجد بها، ويقرونها مع أبي بكر وكأنها أول يوم نزلت، (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) [آل عمران:144]، (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ) [الزمر:30]، (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ) [الأنبياء:34]، وكان الموقف من هذا الرقيق هو من ثبّت الناس.

فسيدنا عثمان ممن أُقعد في مكانه، ما قدر يمشي إلى اليوم الثاني والثالث، وبعضهم أُخرس ما قدر يتكلم يومين ثلاث، ما قدر ينطق بكلمة، سيدنا عبد الله بن زيد بلغه الخبر، قال: اللهم أعمِ بصري بعد رسولك حتى لا أرى بعده أحد، وعمي.. لا إله إلا الله! وكان يوم شديد عليهم.

وكان يقول سيدنا أنس: "لما كان اليوم الذي دخل رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كل شيء"، ثم لما رأوا الوحشة بعد فراقه يقول: "فلما كان اليوم الذي توفي فيه أظلم منها كل شيء"، حزن وتأثر.. ثم قال قائلهم: ما نفضنا أيدينا من تراب رسول الله ﷺ حتى أنكرنا أنفسنا، رأينا أنفسنا غير ما نحن فيه من الحالة السابقة في وجوده بينهم ﷺ.

لقيت السيدة فاطمة سيدنا أنس جاء من بعد ما دفنوه وولّوا، قالت له: أنس، قال: لبيك بنت رسول الله، قالت: أدفنْتم رسول الله؟ قال: نعم، قالت: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله!! بكى سيدنا أنس وقال: والله يا بنت محمد لو كنت بشعوري هذا ما بقدر في تلك الساعة، ولكن الله سبحانه وتعالى نزع عنّا هذا الشعور حتى قُمنا بالواجب مع رسول الله، فذهبت إلى عند القبر الشريف، وأخذت التراب تشمّه من على القبر، هي معروفة تلميذة من، وتربية من.. شمّت التراب وقالت:

ماذا على من شمّ تربة أحمدٍ *** أن لا يشمّ مدى الزمان غواليا

ما عاد يحتاج عطور طول عمره، وقد شم هذه التربة..

ماذا على من شمّ تربة أحمدٍ *** أن لا يشمّ مدى الزمان غواليا

صُبّت عليّ مصائبّ لو أنها *** صُبّت على الأيام عُدْنَ لياليا

ولما قالت: واكرباه، عند نزع الروح، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، وقال لها: أما أنك أول أهل بيتي لحوقًا بي، فما مكثت بعده إلا ستة أشهر -عليها الرضوان- فلحقت به وهي في شيء وعشرين، لم تبلغ الثلاثين عليها الرضوان.

وهذا سيد الأئمة ﷺ والإمام المطلق..

وإن رسول الله من غير مريةٍ *** إمامٌ على الإطلاق في كل حضرة

وجيهٌ لدى الرحمن في كل موطن *** وصدر صدور العارفين الأئمة

وشاهد جنّاتٍ ونار وبرزخ *** وأحوال أملاك وأهل النبوة

وصلى وصلّوا خلفه فإذن *** هو المقدّم وهو الرأس لأهل الرئاسة

فما شرف الإتباع له والائتمام به ﷺ. ثبّت الله قدامنا على الاقتداء بهذا الحبيب، ائتموا بإمام الأنبياء وإمام الملائكة، ما أعز ما تقتدوا به، ما أعز قدرك إذا اتبعته وصحّ لك اتباعه ﷺ.

يقول الحبيب علي الحبشي:

يدّعي القلب حبه *** بختي إن كان ذا صح

إن صحّ هذا منّي يا بختي وفوزي، إذا أنا صادق في محبته، الله يحقّقنا بحقائق محبته وحسن متابعته ﷺ.

وهكذا يراعيهم الإمام حتى أنه ﷺ لما قرأ سيدنا معاذ بن جبل سورة البقرة في العشاء، وكان وراءه ناس حوالي قباء من الذين يشتغلون في النهار متعبين، ويعتادون النوم بدري، فتعب بعضهم فنوى المفارقة وكمّل الصلاة وحده وراح، وسيدنا معاذ ما زال يقرأ بالقوم في سورة البقرة، فأخبر معاذ فكأنه ما استحسن منه الفعل، فأُخبر النبي فقال لسيدنا معاذ: "أفتّان أنت يا معاذ؟!" سيدنا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟! اقرأ: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)، (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ)، فأرشده إلى أوساط المفصل في صلاة العشاء ﷺ.

"ولا يُطيل التسبيح فيمَلّوا، ولا يخفّف بحيث يفوت الكمال"؛ وهو ثلاث تسبيحات على الأقل لكل مأموم في ركوعه وفي سجوده، ما يفوّتها عليهم فيكون ظلمهم بالسرعة، ولا يطول بحيث يكملون إحدى عشر وهو عاده ما قام، فيملّون الصلاة، ويكون منفّر، "إن منكم منفرين" قال ﷺ.

"ولا يطيل التسبيح فيملوا، ولا يخفف بحيث يفوت الكمال، بل يرتب الصلاة على قدر قوة ضعَفتهم، ويترفّق في ركوعه وسجوده حتى يطمئنوا، ويسكت سكتة قبل الحمد"؛ يعني: قبل الفاتحة، "وبعد الحمد"، وهذه طويلة عند الشافعية، ولكن ينبغي للإمام أن لا يطولها إلا أن يقرأ، لأن السكوت الطويل عند الحنفية يبطل الصلاة، والواقع أن الشافعية وغيرهم إذا سكتوا ما يكونوا ساكتين، إلا أنه يُسِر بالقراءة، يقرأ سِرًّا شيئًا من الآيات حتى يسهل على المأمومين قراءة الفاتحة، ثم يجهر بالسورة التي يريد قراءتها.

يقول: "وإذا فرغ من السورة"؛ فهذه هي السكتات لكن كلها بمقدار سبحان الله،

-

عند تكبيرة الإحرام قبل أن يبدأ بدعاء الافتتاح

-

وبين: دعاء الافتتاح والتعوذ

-

وبين: التعوذ والبسملة

-

ثم بين: (وَلَا الضَّالِّينَ) وآمين

-

ثم بين: آمين والسورة

-

ثم بين: السورة والركوع

لما جاء: أنه ﷺ لم يكن يصل السورة بالركوع، لم يكن يصل السورة بالركوع، إذا كمل السورة يقف قليلاً ثم يركع ﷺ، فهذه سكتات الصلاة.

"وينتظر في ركوعه من أحسّ به ما لم يجحِف بمن وراءه"، أحس بداخل في المسجد ينتظر في الركوع حتى يدرك الركعة، "وينتظر قبل الصلاة من فقد من جيرانه ما لم يخف فوات الوقت، ويفرّق بين التسليمتين بوقفة خفيفة"، السلام عليكم ورحمة الله وسكته خفيفة، والسلام عليكم ورحمة الله، "وإذا فرغ نظر إلى ستر الله ومدده، وازداد شكرًا لسيده، وأدام له في كل حالاته الذكر"، ليكون من مديمي الصلاة (الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) [المعارج:23]، فهذا فيما يتعلق بحق الإمام.

وكل مصلي يجب أن يلاحظ الآداب في الصلاة هذه التي سيذكرها سيدنا الإمام الغزالي -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- آدابنا في الصلاة التي هي عماد الدين، وقال عنها نبينا: "وجُعلت قرة عيني في الصلاة"، "أرحنا بها يا بلال".

الله يجعلنا من أهل الصلاة، من مقيميها المتحققين بحقائقها وركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها، (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) [المؤمنون:1-2]، نظر الله إلينا وإليكم، وفّر حظنا وإياكم من مِننه و مواهبه وسر الصلاة والجماعة فيها، وجعلنا للمتقين إمامًا، ربنا هَب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا، ربنا هَبْ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا، ربنا هَبْ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين، بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي ﷺ.

08 شوّال 1442