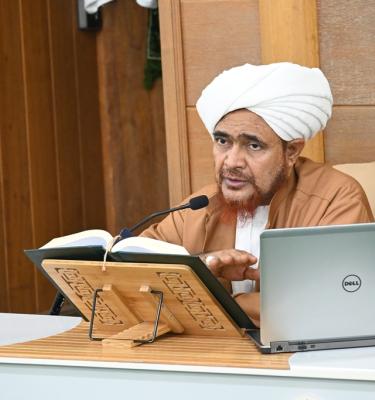

كشف الغمة- 294- كتاب الزكاة (02) باب زكاة الحيوان

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كشف الغمة 294- كتاب الزكاة (02) باب زكاة الحيوان

صباح الإثنين 30 شوال 1446هـ

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

- زكاة الحيوان إذا لم تكن تجارة

- ما هي الحيوانات السائمة؟

- هل على الخيل والحمير زكاة؟

- الحيوانات التي تجب فيها الزكاة بالإجماع

- شروط الزكاة على السائمة

- لا زكاة على الحيوانات العاملة

- هل تجب زكاة في الحيوانات الوحشية؟

- حكم زكاة الحيوان المتولد بين الأهلي والوحشي

- ما هو المقصود بزكاة الدَّين وما حكمه؟

- حكم زكاة الدين غير مرجو الأداء

- دين الماشية

- زكاة الدَّين للمماطل وغير للمماطل

- تقديم أهل الشام صدقة على الرقيق والخيل

- بيان أن الوقص (بين النصابين) لا زكاة فيه

نص الدرس مكتوب:

باب زكاة الحيوان وبيان النصاب فيه

"من قال أنس -رضي الله عنه-: "كان رسول الله ﷺ يأخذ الصدقة من الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى من الكلأ المباح طول عامها"، وكان ﷺ لا يأخذ من الخيل ولا من الرقيق ولا من الحمير، وكان كثيرًا ما يقول: "ما أنزل الله علي في الحمر شيئًا"، وكان ﷺ يقول: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ولا رقيقه إلا زكاة الفطر في الرقيق"، وكان ﷺ يقول: "ليس على من أسلف مالًا زكاة"، وكان عثمان -رضي الله عنه- يقول: تجب الصدقة في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي على ملئ تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة.

ولما دخل عمر الشام جاءه أهل الشام فقالوا: إنا أصبنا أموالًا وخيلًا ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورا، قال: ما فعله صاحباي قبلي فكيف أفعله ثم إنه استشار أصحاب محمد ﷺ وفيهم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يأخذ بها من بعدك، وكان ﷺ يقول: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ومن وُلِّيَ يتيمًا له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، "وكان ﷺ يقول: "الأوقاص لا فريضة فيها"، والأوقاص هي ما بين مراتب النصب الآتي بيانها".

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن

الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته خير بريته سيدنا مُحمَّد صلى الله وسلم وبارك وكرَّم عليه، وعلى آله وصحابته وأهل متابعته ومودته، وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبِهم ومتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

ويذكر الشيخ -عليه رحمة الله- ما ورد في زكاة الحيوانات من النِّعَمْ، وما اختلف فيه بعد النِّعَمْ، وهي الإبل والبقر والغنم، مما يُزكّى وما لا يُزكّى كل ذلك إذا لم تُتخذ تجارةً.

أما من اتخذها تجارةً، فأي حيوان كان، وأي نبات كان، وأي جماد كان يُتخذ للتجارة، فتلزمه زكاة التجارة.

ولكن لمجرد الحيوانات من دون تجارة، تلزم في الإبل والبقر والغنم إذا بلغت نصاباً كما هو مقرر ومعلوم.

قال أنس -رضي الله عنه-: "كان رسول الله ﷺ يأخذ الصدقة من الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى من الكلأ المباح طول عامها".

والسائمة: هي التي تأكل في الكلأ المباح، يعني: الذي ليس ملك لأحد، لا يتكلف صاحبها لها إحضار غذائها وإطعامها وعلفها، ولكنها تعيش على ما تجده في الغابة وفي الجبال ونحو ذلك. فهذه هي السائمة.

وهذا السوم اشترطه أكثر العلماء، ولم يقل المالكيةُ بشرط أن تكون سائمةً، ويقولون: سواء كانت معلوفة أو سائمة فيجب فيها إخراج الزكاة

وقال: "وكان ﷺ لا يأخذ من الخيل ولا من الرقيق ولا من الحمير" -أي: زكاةً- وكان كثيرًا ما يقول: "ما أنزل الله علي في الحمر شيئًا" ولكن هذا جاء في موطن آخر، وهو أنه سُئل عن الرجل يعدُّ للجهاد في سبيل الله حماراً، لما ذَكر فضل من أعدّ الخيل في سبيل الله وثوابه الكبير، فسأله بعضهم عن الحمير، قال له: عندي حمار أعده للمجاهدين ينتفعون به في حمل أو ركوب عليه، فقال: "ما أُنزل عليّ في الحمر شيءٌ إلا هذه الآية الفاذّة، قوله: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) [الزلزلة: 7]". هذه الآية الشاملة الفاذّة، فدخل فيها كل تبرع وكل تطوع بالخير يثيب الله تعالى عليه، (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ).

وحينئذٍ عُلِم أن الإبل والبقر والغنم هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة بالإجماع، بإجماع الفقهاء في الإبل والبقر والغنم:

-

إذا بلغت الإبل خمس فأكثر.

-

وإذا بلغت الغنم أربعين فأكثر.

-

وإذا بلغت البقر ثلاثين فأكثر.

فهذا النصاب الذي تلزم فيه الزكاة، وجاءت في ذلك أحاديث.

ففي الخيل أيضا خلافٌ:

-

يرى الإمام أبو حنيفة وزُفَر كذلك أن: في الخيل إذا كانت سائمةً زكاةٌ، إذا كانت مخلوطةً، أما إذا كانت كلها ذكوراً فلا زكاة فيها، لأنها لا تتنامى. فإذا كانت ذكوراً وإناثا وجب فيها إخراج الزكاة في الخيل إذا كانت سائمة.

-

وقال بقية الأئمة: إنه لا يلزم في الخيل زكاة.

الماشية التي يجب الزكاة فيها -السائمة أو المعلوفة-:

-

السائمةً التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول فإذا علفها أصحابها نصف الحول أو أكثر، كانت معلوفة ولم تجب زكاتها هكذا يقول الحنفية والحنابلة؛ لأن القليل تابع للكثير، ولأن أصحاب السوائم قد لا يجدون بُدّاً من أن يعلفوا سوائمهم في بعض الأوقات، كأيام البرد أو في أماكن يكون فيها الثلوج ماشي فيها مرعى، فيعلفونها.

-

وقال الشافعية: التي تجب فيها الزكاة هي التي ترعى كل الحول، أو ما يُعْلَف قدرًا قليلًا تعيش بدونه بلا ضرر؛ في حين إذا كان يعلفها أمر يسير بحيث لو انقطع عنها لبقيت في حياتها بلا ضرر عليها، فهذه تلزم فيها الزكاة. وأما إذا علفها علف يؤثر، بحيث لو انقطع لتضررت، فهذا يُسقط وجوب الزكاة عند الشافعية.

-

أما الحنفية والحنابلة فقالوا: العبرة بالأكثر، نصف فأكثر. فإذا كان الأكثرُ السومُ، وإن علفها علف يؤثر، فعليه الزكاة، وأما إن كان الأكثر هو العلف وسومها قليل، فلا زكاة عليها.

-

ويقول المالكية: الزكاة تجب في الأنعام هذه غير السائمة مثل وجوبها في السائمة حتى لو كانت معلوفة كل الحول، وأخذوا بعموم وجوب الزكاة، قالوا: إنما التقييد في الحديث بالسائمة لأن السوم هو الغالب على مواشي العرب، فقالوا: هذا قيدٌ اتفاقي لبيان الواقع.

إذا كانت عاملة، فإذا كان هناك جِمال مُعدّة للحمل والركوب، ونواضح من أجل السقي، أو بقر للحرث وللسقي، يحرثون عليها ويسقون عليها:

-

فهذه ولو كانت سائمة فهي عاملة، فلا زكاة فيها هكذا عند الحنفية والأصح كذلك عند الشافعية وأيضًا مذهب الحنابلة فلا زكاة فيها لأنها صارت عاملة.

-

وفي قول عند الشافعية، وهو وما ذهب إليه الإمام مالك مذهب المالكية، أن العمل لا يمنع الزكاة في الماشية. لقوله ﷺ: "في كل خمس ذودٍ شاة" ما قال إن كانت غير عاملة، فاستعمال السائمة زيادة، حصل له زيادة أكثر ومنفعة، فأي شيء يمنع من الزكاة؟ عاد إلا استفاد أكثر، حصل له فوائد، فهذا أمر زائد لا يمنع الزكاة، بل يكون مؤكد لوجوبها. فهكذا قال المالكية، وهو قول عند الشافعية: أن العمل عليها - ما دامت سائمة - عاد إلا هو فائدة فوق الفائدة، فعليه الزكاة.

والقول الأصح عند الشافعية، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، أنها إذا صارت عاملة خرجت عن وجوب الزكاة. ولكن ما دامت مطروحة هكذا من دون أن يعمل عليها فعليه الزكاة.

كذلك يذكر المالكية بلوغ الساعي، وصول الساعي التابع للإمام إليه، هذا إذا كان هناك سعاة عينهم الإمام. أما إذا لم يكن ساعٍ، فمرور الحول كافي في وجوب الزكاة. ولم يذكر الشرطَ هذا غير المالكية. لكن ذكر المالكية أنه إذا كان في منطقة يصل إليها ساعي الوالي، فإنما تجب الزكاة عند وصول الساعي، إذا وصل الساعي يعطيه إياها.

أما الخيل:

-

فالجمهور: أنه لا زكاة فيها حتى منهم محمد وأبو يوسف أصحاب أبي حنيفة.

-

ولكن مذهب الإمام نفسه أبي حنيفة: أن الخيل تلزم فيها الزكاة إذا كانت سائمة ولم تكن ذكورًا مجردة، أما إذا كانت ذكوراً فقط فلا. فإذا كانت ذكوراً وإناثاً وهي سائمةً فتلزم فيها الزكاة عند أبي حنيفة وزُفَر.

وقال صاحبا -أبي حنيفة- كبقية الأئمة أنه لا زكاة في الخيل لغير التجارة، الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها. وأما إن اتجر فيها، أخذ يبيع ويشتري، ففيها الزكاة زكاة التجارة، زكاة التجارة في أي شيء كان.

ولكن بخصوصها هي وحدها إذا لم تكن للتجارة:

-

فالجمهور: على أنه لا زكاة في الخيل وإن كثرت.

-

وقال أبو حنيفة وزُفَر: إذا كانت سائمةً ذكور وإناث لَزِمَ فيها الزكاة، واحتج الإمام أبو حنيفة بقوله ﷺ في الخيل: " لرَجُلٍ أَجرٌ، ولرجلٍ سِترٌ، ولرجلٍ وِزرٌ" وقال في الذي هي له ستر: "لَم ينسَ حقَّ اللَّهِ في رقابِها وظُهورِها"، وبذلك وجب فقال: حق ظهورها العاريةُ، وحق رقابها الزكاةُ.

وكذلك جاء عن يعلى بن أمية أن أخاه عبد الرحمن بن أمية اشترى من أهل اليمن فرساً أنثى بمئة قلوص فندم البائع فلحق بعمر فقال: غصبني يعلى وأخوه فرساً لي، فكتب عمر إلى يعلى: أنِ الْحَقْ بي، فأتاه أخبره الخبر. فقال عمر: إن الخيلَ لتبلغ عندكم هذا -عندكم تصل إلى مئةَ قَلُوصٍ بخيل واحد!- ما علمت أن فرساً يبلغ هذا! فنأخذ عن كل أربعين شاةً شاة، ولا نأخذ من الخيل شيئاً؟ خذ من كل فرس ديناراً، إذا كان الفرس عندكم يساوي مئة قلوصٍ، خذ من كل فرس ديناراً.

وهكذا:

-

يقول أبو حنيفة: إنها تجب الزكاة في الخيل. ويقول: إن شاء المزكي أعطى عن كل فرس ديناراً، وإن شاء قوّم خيله وأعطى عن كل مئتين خمسةَ، يعني ربع العشر. فإما يُخرِج ربع العشر، وإما يُخرِج عن كل فرس ديناراً، هذا مذهب أبي حنيفة في الخيل.

-

قال غيره: لا زكاة في الخيل إلا إن كانت للتجارة، فالزكاة فيها ربع العشر.

-

أما بقية أنواع الحيوانات، فما لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة، كالبغال أو حمير أو غيرها من أنواع الحيوانات.

يقول: وكان ﷺ يقول: "ليس على المسلم صدقة في عبده -إذا معه عبد كثير- ولا فرسه ولا رقيقه إلا زكاة الفطر في الرقيق"، فمن له مملوكين فيخرِج عنهم زكاة الفطر.

والمراد هنا بالإبل والبقر والغنم الأنسية.

أما الوحشية إذا كان جمع له مجموعة من بقر الوحش مثلاً:

-

فيقول جمهور العلماء: أنه لا زكاة في الوحش.

-

وقول عند الحنابلة: مقابل الأصح عندهم أن فيها زكاة؛ لأن الإسم يشملها بالبقر والغنم وإن كانت وحشي، فتدخل في الأخبار الواردة في قول عند الحنابلة، والأصح عندهم كالجمهور: أن الحيوانات الوحشية ما تدخل فيها الزكاة.

فإذا تولّد بين الأهلي والوحشي؟

-

أبو حنيفة يقول: إن كانت أمه هي الوحشية فلا زكاة، وإن كانت أمه أهلية والوحشي أباه ففيه زكاة؛ لماذا؟ لأن الولد البهيم يتبع أمه في أحكام الزكاة.

-

قال الشافعي وهو القول المشهور عند المالكية: لا زكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي مطلقاً؛ لأنه لم يأتِ نص ولا إجماع ولا قياس صحيح.

-

ويقول الحنابلة وهذا قول أيضًا ثالث عند المالكية: تجب الزكاة في المتولد مطلقاً، سواء كانت الوحشية أمه أو الوحشي أبوه.

وكذلك في قوله ﷺ:"ليس على من أسلف مالاً زكاة".

زكاة الدين اختلف فيها الأئمة:

جمهور العلماء يقول:

-

الدين الحالّ الحاضر المرجوُّ الأداء -فالدين الحالّ المرجوّ الأداء- وما كان على مُقِرٍّ به، باذلٍ له إذا طُلب منه بيعطيه له:

-

فيقول الحنفية والحنابلة: زكاته تجب على صاحبه كل عام لأنه مال مملوك له، إلا أن وجوب إخراج الزكاة عليه عند قبضه، فإذا قبضه زكّاه لما مضى من السنين، هكذا يقول الحنفية والحنابلة.

-

-

الشافعية في الأظهر عندهم: يجب إخراج زكاة الدين المرجوِّ الأداء نهاية كل حول. مغ دامه الدين مُقِرٍّ به، معترفٍ به، وعند غنيٍّ مليءٍ وعند وفيٍّ، يعطيك إياه متى طلبته بيعطيك إياه فهو ملك لك، فإذا مر الحول زكِّه، وتزكيه في كل حول.

-

أما إذا كان عند مماطل أو فقير، أو يتوقع أنه ما بيسلِّم، فلا يلزمك تزكّي حتى تقبضه، فإذا استلمته فتزكّي عن السنوات التي مضت.

إذًا: الدين الحالّ المرجوّ الأداء، صاحبه مُقِرٌّ به، وباذل له متى طلبه يعطيه إياه، يقول: تجب عليه الزكاة لكل عام.

قال الحنفية والحنابلة:عند القبض.

قال الشافعية: إذا كان هو وفي يستطيع أن يأخذه منه في أي وقت، ما يجوز يأخر زكاة عام لعام آخر؛ يُخرج الزكاة كل عام؛ أما إن كان على مماطل، أو يخاف أن لا يؤدي فلا يلزمه عند الكل حتى يقبضه، فإن قبضه يزكي عما مضى.

وهناك تفصيل عند المالكية: فبعض الديون يُزكَّى كل عام، أهل الدين التاجر المدين عن ثمن بضاعة تجارية باعها.

وبعضها يُزكَّى لحول فقط من أصله لسنة واحدة عند قبضه، ولو أقام عند المدين سنين، قال: وما أقرضه لغيره من نقدٍ، وكذا ثمن البضاعة إذا باعها محتكر، وبعض الديون لا زكاة فيها عندهم وهو ما لم يُقبَض من نحو هِبَةٍ أو مهر، أو عوض جناية مثلاً، فهذا ما في قبَض فلا زكاة فيه.

فإذًا: الدين عند المالكية أنواع:

-

نوع يُزكَّى كل عام، هذا قال دين التاجر المديرعن ثمن بضاعة تجارية باعها، هذا يجب أن يُزكَّى كل عام.

-

والثاني: إذا كان أقرضه لغيره من النقد، وليس من ثمن بضاعة تجارية- أقرضه قرض ما هو ثمن بضاعة تجارية له فهذا إذا استلمه عليه يزكيه لسنة واحدة وإن مكث سنين، وأما ما لم يُقبَض من نحو هِبَةٍ مثلاً ولم تُقبَض بعد، أو مهر وإن مر عليه سنوات، فلا زكاة فيه.

والدين غير المرجوِّ الأداء، ما كان على مُعسِر أو جاحد أو مماطل، فهذا الذي فيه مذاهب:

-

يقول الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد أيضًا، وقول عند الشافعية: لا زكاة فيه لعدم تمام الملك؛ لأنه غير مقدور على الإنتفاع به.

-

والقول الثاني وهو الأظهر عند الشافعية: يُزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهي أيضًا رواية عن الإمام أحمد.

-

ويقول الإمام مالك: إن كان مما فيه الزكاة، يُزكَّيه إذا قبضه لعام واحد، وإن أقام عند المدين أعواماً، هذا قول يُذكر عن سيدنا عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والليث والأوزاعي.

فإذا كان الدين ماشية، فلا زكاة فيه عند الشافعية والحنابلة؛ لأن شرط الزكاة في الماشية… السوم، وليس في الذمة ما يتصف بالسوم، له دين مواشي بعدين سلمها له بعد مدة شي عليه زكاة؟ عندهم شرط أن تكون سائمةً، وهذا شيء في الذمة ما يوصف بأنه سائمة ولا ما هو سائمة، ماهي معينة؛ شيء في الذمة له يملكها

فلا زكاة فيها.

وأما الدين المؤجل -له دين يسلمه بعد ثلاث سنين- وبعدين في زكاة فيه؟

-

فالحنابلة يقولون وهو الأظهر كذلك عند الشافعية: الدين المؤجل بمنزلة الدين على المُعسِر؛ لأن صاحبه غير متمكن من قبضه في الحال، ما يقدر يقبضه، يقول هات الدين ماله حق باقي سنتين؛ باقي ثلاث سنين؛ فما يقدر عليه. فالأظهر عند الشافعية كما هو مذهب الحنابلة: أنه ما يلزمه زكاته إلا عند قبضه، فإذا قبضه زكّى عن الثلاث السنين كلها، ومقابل الأظهر عند الشافعية: يجب دفع زكاته عند الحول ولو لم يقبضه، لأنه مالٌ مملوك في الذمة، فيُخرِج زكاته.

-

وللحنفية أيضًا تفصيل في أنواع الدين، للإمام أبي حنيفة نفسه:

-

ما سماه بالدين القوي: ما كان بدل مال زكوي، كقرضِ نقدٍ، أوثمنِ مالٍ سائمةٍ ونحو ذلك.

-

والثاني: يسمى الدين الضعيف، ما لم يكن ثمنَ مبيعٍ ولا بدلاً لقرضِ نقدٍ، مثل المهر والدية وبدل الكتابة (حق المملوك) والخلع وأمثال ذلك.

-

والثالث الدين المتوسط: وهو ما كان ثمنَ عرض يقتنى مما لا تلزم فيه الزكاة مثل ثمنِ داره أو متاعه، فهذا لا يبتدئ حوله إلا من حين يقبض نصاباً؛ لأنه حينئذ أصبح زكوياً، فكأنه حادث ابتداءً.

-

وكذلك في الدين الذي يسمى الدين الضعيف، لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض منه نصاباً وحال عليه الحول

أما هذا الذي سماه الدين القوي يقول: حوله حول أصله، وقال إنه زكويٌّ ويُبنى على حوله في الزكاة، ويُخرِج الزكاة ما كان بدل مال زكويٍّ، وقرضِ نقدٍ، وثمن مال سائمة، أوعرضِ تجارةٍ، فهذا كلها ما قبض منه شيئاً زكّاه ولو قليلاً، حوله وحُول أصله؛ هذا التفصيل عند أبي حنيفة.

لكن الصاحبان محمد ويوسف كغيرهم من العلماء قالوا: الديون كلها نوع واحد، كلما قبض شيئ منه زكّاه، إن كان الدين نصاباً، أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصاباً.

وعلمنا التفصيل أيضًا في هذا الدين: إذا كان على غني غير مماطل، وإذا كان عند مماطلٍ ونحوه، من حيث وجوب الزكاة عند القبض أو في كل عام.

فعلمنا أنه المعتمد عند الشافعية: أنه إذا كان عند غني وفي المرجو منه، ففي كل عام لابد أن يزكّي، ولا يجوز تأخيره، لأنه يستطيع استلامه والانتفاع به، وأما إن كان عند مماطل أو جاحد، فلا يلزم إلا أن يسلمه، فإذا سلمه أخرج الزكاة عن الماضي.

يقول: "وكان عثمان رضي الله عنه يقول: تجب الصدقة في الدين الذي لو شئتَ تقاضيته من صاحبه،" وهذا مذهب الشافعية كما أسلفنا والحنابلة "والذي على مليء تدعه حياء أو مصانعة، ففيه الصدقة، ولما دخل عمر الشام جاءه أهل الشام فقالوا: إنا أصبنا أموالًا وخيلًا ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وظهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فكيف أفعله -ما أخذ النبي ﷺ زكاة الخيل والرقيق، ولا أبو بكر، كيف أفعله؟- ثم إنه استشار أصحاب محمد ﷺ وفيهم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يأخذ بها من بعدك" إن لم يكن أمر مرتب عليهم، ملزَمين به، مجرد تطوع منهم، لا تكون جزيةً راتبةً يأخَذ بها من بعدك، يشل على الناس الوالي الذي يجيء من بعدك يشل على الناس من الرقيق بالقوة، لا، ولكن إذا كان تطوعاً منهم من دون فرض عليهم، فأمرٌ حسنٌ يُقبَل منهم واصرفها، وكان سيدنا عمر كسيدنا أبو بكر -رضي الله عنهما- إذا قال عليٌّ رأي في المسألة ما يخالفونه، ويرون أنه أرسخ في العلم، فيأخذون بقوله، "قال سيدنا علي: هو حسن، إن لم يكن جزية راتبة يأخذها من بعدك"، ما لأحدٍ حق إلا هذا تبرعٌ من عندهم فقط، يُجنَّب اسم الزكاة ويُجنَّب اسم الجزية، مجرد تطوع من عندهم، فأرادوا بذلك أن يبارك الله لهم في رقيقهم وفي خيلهم، فالباب مفتوح لهم.

وكان ﷺ يقول: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ومن ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".

"وكان ﷺ يقول: "الأوقاص لا فريضة فيها"، فإذا كان عنده خمس من الإبل فيها شاةٌ، ويبقى وقصٌ إلى العشر، ستٌّ عليه شاةٌ، سبعٌ عليه شاةٌ، ثمانٍ عليه شاةٌ، تسعٍ عليه شاةٌ، واحد عنده خمس، وواحد عنده تسع، نأخذ من هذا شاةً ومن هذا شاةً، قال: تأخذون من هذا شاةً وعنده تسع، أنا معي الا خمس بس! نقول له: الوقص وهو ما بين النصابين لا زكاة فيه، فإذا بلغت عشراً أخذنا شاتين وهكذا.

واحد عنده أربعين من الغنم سائمة وعدّى الحول عليها نأخذ شاةٌ، وواحد عنده مئةٌ، أو مئةٌ وخمسة عشر، مئةٌ وعشرون، نأخِذ شاةٌ، قال: هذا عنده كما معي ثلاث مرات وتأخذون منه شاةً واحدةً، وأنا تأخذون مني كما هو؟ يقول: هذا وقص من عند الأربعين إلى مئة وعشرين.

فإذا عنده مئة وإحدى وعشرين نأخذ شاتين؛ إذا وصلت مئة وإحدى وعشرين، نأخذ منه شاتين، فهذا عنده مئة واحد وعشرين هات شاتين، وهذا عنده مائتين نقول هات شاتين، يقول هذا أكثر مني بثمانين، ولما تكون مائتين واحدة، إذا مائتين وواحد عليه ثلاث شياه، وهكذا إلى أربعمئة. فالذي عنده مائتين وواحدة ثلاث شياه، والذي عنده ثلاثمئة وتسعين ثلاث شياه. يقول: هذا أكثر مني بكثير! ثلاث شياه، يقول: ما بين النصابين وقصٌ معفوٌّ عنه، إلى أن تصل أربعمئة وصلت أربعمئة فأربع، وهكذا بعد ذلك في كل مئةٍ شاةٌ.

قال: وكان ﷺ يقول: "الأوقاص لا فريضة فيها". الوقص: هو ما بين النصاب والنصاب، واعفُ عن الأوقاص بين النصبِ، فهذا يقال له: أوقاص، يقال فيه وقُص ووقَص، ففي هذا العفو الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم. وهكذا فيما جاء في السنة الكريمة في أعداد الإبل والبقر والغنم.

جعلنا الله من المقيمين الصلاة والمؤتين الزكاة، والقائمين بأمر الله كما يرضاه، وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وثبتنا على ما يحبه منا ويرضا به عنا، ووقانا جميع الأسواء في السر والنجوى، وحققنا بحقائق التقوى.

بسر الفاتحة

إلى حضرة النبي محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه

الفاتحة

01 ذو القِعدة 1446