شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -35- آداب الحج: آداب الإحرام

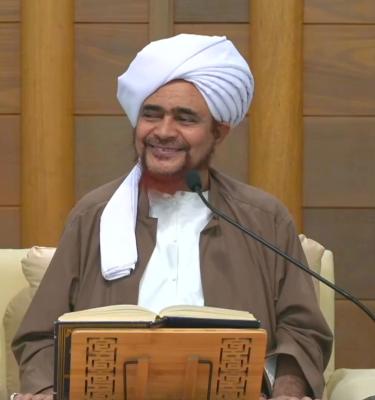

الدرس الخامس والثلاثون من شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، ضمن الدروس الصباحية لأيام الست الأولى من شوال 1444هـ، آداب الحج: آداب الإحرام.

فجر الأربعاء 6 شوال 1444هـ.

يتضمن الدرس:

-

معنى الإحرام

-

الغسل متى يجب ومتى يسن؟

-

الحكمة من سنية الغسل للإحرام

-

كيف أحرم النبي ﷺ ؟

-

اغتسال الصالحين لكل فريضة وتجديد الوضوء

-

أدب نظافة الإزارين

-

إحسان الشريعة للرجل والمرأة

-

اختيار النبي لسدل الستر على وجوه أهله

-

حُكم لبس الخاتم والساعة والحزام

-

تنبيه عن الأزرار والخياطة

-

أدب طيب الرائحة، وحُكم الطيب للمحرم

-

التحلل الأول والتحلل الثاني للمحرم

-

تلبية السلف بِحال الهيبة والتعظيم

-

رفع صوت التلبية بحلاوة الإجابة

-

آداب الطواف والسعي، وموقف النبي مع الازدحام

-

تذكر مواقف القيامة بموقف عرفة

-

دخول القلوب لمكة والمدينة

آداب الحج: آداب الإحرام

"غسل الجسد، ونظافة الازارين، وطيب الرائحة، وتعاهد الجياع، والتلبية بالهيبة، ورفع الصوت بحلاوة الإجابة، والطواف بتعظيم الحرمة، والسعى بطلب الرضاء، والوقوف بمشاهد القيامة، وشهود المشعر برؤية الرحمة والحلق برؤية العتق، والذبح برؤية الكفارة، والرمي برؤية الطاعة، وطواف الزيارة بمشاهدة المرور وهو من غير حد، والرد بحقيقة الأسف، والانصراف بمحبة الرجوع."

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله الله مُكرمنا بالشريعة والدين وبيانها على لسان الحبيب الأمين، سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغرّ الميامين وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وفي تذكّرنا للآداب في دين الله التي يحصل بها الاقتراب، ويعظم بها الثواب، ويُتهيأ بها للقبول عند رب الأرباب، ولنيل عطائه الواسع وفضله بغير حساب -جلّ جلاله- في تبعية من قال لنا: "أدّبني ربي فأحسَن تأديبي"، فنِعم المُؤدب رب العالمين، ونعم الذي أُدّب سيد المرسلين.

وذكرنا "آداب الطريق إلى الحج"، وذكرنا "آداب دخول مكة"، ويذكر لنا: "آداب الإحرام" قبل ذلك، وهو غُسل الجسد، وغُسل الجسد مع ما فيه من النظافة والتنشيط أُعدَّ أيضًا إجلالاً وإكرامًا لأعمال مخصوصة ولأوقات مخصوصة ولأماكن مخصوصة، فشُرع هذا الغُسل للمسلمين، ويجب في أحوال في الشرع المطهر:

-

على الجُنب.

-

وعلى الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما.

-

وكذلك إذا ولدت المرأة ولم يظهر لها النفاس.

-

وعلى الأحياء إذا مات الميت فيهم.

هذه أغسالٌ مفروضة في الشريعة المطهرة.

وهناك أغسال مسنونة كثيرة منها:

-

الغسل ليوم الجمعة

-

والغسل من غسل الميت

-

الغسْل ليَوم العيدين

فهذه أغسال، ومنها:

-

الغسل للعشر الأواخر من رمضان

وفي قول الشافعية كل ليلة من ليالي رمضان أخذًا من تغسّله ﷺ وتطيّبه كل ليلة من ليالي العشر للمُناجاة ومخاطبة الرب تعالى في علاه. والذي يحصل كذلك من أغسال الحج المندوبة الكثيرة منها:

-

الغسل للإحرام

وفيه تغسيل الجسد، وتنبيهه على أن المطلوب من المؤمن أن يغسل قلبه وينظفه أبدًا سرمدًا، وكلما غسّل الجسد تذكر تغسيل القلب والفؤاد محل نظر الإله رب العباد -جلّ جلاله وتعالى في علاه-، فيقترِن تغسيله لجسده بالتوبة الخالصة، وتنبه باطنه للبعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها، فمنها:

-

للإحرام.

-

ومنها لدخول مكة كما مضى معنا.

-

ومنها للوقوف بعرفة.

-

ومنها لرمي الجمار الثلاثة الأيام الثلاثة الأولى.

كلها أغسال وردت ومسنونة.

فمنها ما ذكر: "غسل الجسد" لأجل الدخول في الإحرام، وفي ذلك أن أحوال الإنسان تتفاوت ويكون مُحلًّا و مُحْرِمًا، ويكون مُصليًا وغير مُصلّ.

واشترطت الطهارة للصلاة والطواف بالبيت ولِمَس المصحف وحمله، فيُشترط أن يكون في هذه الأحوال متطهرًا. كذلك عند دخوله إلى الإحرام بحج أو عمرة يكون في تجديد عهد مع الإله -جل جلاله- وفتح صفحة جديدة في أدبه مع الرحمن الذي قصده مستغفرًا متذللاً خاضعًا طالبًا راجيًا ما عنده -جلّ جلاله وتعالى في علاه-؛ مرتحلاً إلى المواطن والأماكن التي شرّفها -جلّ جلاله- وعظّمها، فعند دخوله لهذه الحالة ينبغي أن يتقدمها اغتسال،

-

فيغتسل وينظف جميع جسده

-

ثم يصلي ركعتين ويحرم.

وكان الإحرام منه ﷺ عندما صلّى الركعتين ثم سمعه من يلبي عندما انبعثت به راحلته، ثم لمّا مشت في البيداء لبّى، فكل من سمعه في موطن قال: أحرم في ذلك الموطن، ولكن غيره قد سمعه؛ الذي سمعه لما استوت ناقته على البيداء أحرم، وقد سمعه قبلهم ناس، وعندما انبعثت به الراحلة، والذين سمعوه عند انبعاث الراحلة قد سمعه قبلهم أناس، وعندما أكمل ركعتي الإحرام أحرم من المحل الذي صلّى فيه ﷺ.

وبُني المسجد، مسجد ذو الحليفة لذلك المكان الذي صلّى فيه نبينا ﷺ، واتّسع المسجد ليصلون فيه سنة الإحرام، وفيه أماكن الغسل من أراد أن يحرم بحج وعمرة، وينصرفون من هناك.

"غسل الجسد"، فالطَّهارة التي تتعلق بالوضوء الواجب والمندوب لأحوال أيضًا، منها لأماكن كما ذكرنا عند دخول مكة، ومنها لأوقات كما ذكرنا الجمعة والعيدين، ومنها لليالي رمضان، ومنها لأفعَال يفعلها الإنسان كدخُوله في الإحرام بالحج والعمرة، فينبغي أن يسبق ذلك بالغسل.

وكثير من صالحي الأمة كانوا يغتسلون لكل فريضة، استعدادًا للدخول للفرض.

ومن غُسله في كل فرضٍ عزمةٌ *** صوفيةٌ سهلت على الآحاد

في الحضرة الكبرى يقيمون الصلاة

بخُشوعهم وخضوعِهم وحضورهم مع الله -جل جلاله- (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج:32]، وكان يجدّد الوضوء لكل صلاة وكل فريضة سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا علي بن أبي طالب، وإن كانوا متوضئين يتوضؤون للدخول في الصلاة، ويقرأون قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ).. إلى آخِرَ الْآيَةِ [المائدة:6].

فهذا التنظيف للجسد الذي يذكّر بتنظيف القلب، شُرع بالشريعة الكاملة التي بسطت بساط الإصلاح للأجساد والقلوب والأرواح والدنيا والآخرة والدين والدنيا والحس والمعنى، لأنها شريعة خالق الجميع -جل جلاله- وهو أعلم بالجميع، فما أعظمها من شريعة، رزقنا الله معرفة مَراتبها الرفيعة، والعمل بها والمشي في طُرقها العظيمة الوسيعة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

"غُسل الجسد، ونظافة الإزارين"؛ أي: الإزار والرداء، الإزار الذي يتّزر به والرداء فهذا إحرام الرجل. ولا يحرم على المرأة أن تلبس المخيط المحيط، ما عليها شيء ولكن يحرم على الرجل. وهكذا جاءت الشريعة بما يناسب كلًّا من نوع الرجال ونوع النساء، فالله خالق الكل وأعلم بمصالحهم، وما سمعنا أن في شيء من القرون الماضية قامت ثورة من الرجال يقولون: لماذا النساء يجوز لهن ونحن ما يجوز لنا! ونريد تسوية أو شيء من هذا الكلام الفارغ… وإنما انبعث هذا الكلام في دائرة الشهوانية والجسمانية ونشر الرذائل فقط، بهذا تلكموا على حقوق المرأة كلام باطل وقالوا وقالوا… وقصدهم أن تُباع رخيصة لا قيمة لها ولا كرامة ولا شرف ولا ميزة ولا رفعة وأن ترخص للعيون الخائنة وللمفسدِين على ظهر الأرض، والعياذ بالله تبارك وتعالى.

وما جاءت شرائع الله تعالى إلا بالفضائل والمكارم والحشمة والأدب والحياء، وهكذا في الإحرام يلزم الرجل أن يكشف رأسه، والمرأة أن تكشف وجهها، ومع ذلك فاختار ﷺ لأزواجه أمهات المؤمنين وبنته فاطمة التي حجّت معه ﷺ -لأن بقية بناته توفين قبل، وبقيت فاطمة التي حضرت معه الحجة مع أمهات المؤمنين- اختار لهن إذا كنَّ بين الرجال الأجانب أن يسدلن الستر على وجوههن وهنّ محرمات، فكانت تقول أم المؤمنين: كان إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا فإذا ذهبوا كشفنا وجوهنا، لما اختاره ﷺ لهذه الأسرة المطهرة من كمال الحياء وكمال شرف الحشمة.

يقول: "ونظافة الإزارين"، فيحرم على الرجل لبس المحيط به، واختلفوا في مثل الخاتم، ومن باب أولى الساعة.

-

وحرّم المالكية لبس الخاتم ونحوه.

-

وكذلك أباحوا ما يشدّ به الإزار من الحزام لأجل الحاجة وللضرورة؛ فيجوز له أن يستعمله، وما عدا ذلك من كل محيط ينبغي أن يخرجه.

والعجب أن بعض الرجال وبعض الذين يبيعون ثياب للإحرام يبيعون فوقها أزرار يشكلون بها؛ يخيطون ما بين طرف والطرف؛ فتصبح محيطة، ويجعل الأزرار فيها.. عجيب! والإحرام هو لكي تبعد عن المحيط وكأنك الآن حوطته وخيطته بحقك الأزرار هذه التي جاءت، فهذا لا يجوز لهم، وعادهم يضعونه فوق الإحرام من جهل البائعين لأنه يريد ثمن الثوب، ويرغب فيما استحسنه الناس بعقولهم، يمشي وراءه من دون فقه في دين الله تبارك وتعالى.

لا يجوز أن يعصب طرف الثوب بطرفه، ولا أن يصل بينهما بأي شيء واصل، يزرّ هذا إلى الآخر فيصير من المحيط، وهكذا..

وقال: "وطيب الرائحة"؛ فقد تطيّب ﷺ -وهو أطيب الخلق رائحة من دون طيب- إلى إحرامه، وحتى أحرم ووَبِيص المسك يلوح على مفرق رأسه الشريف ﷺ، مشيرًا إلى أنه:

-

ما تطيّب به من قبل الإحرام فلا يمنع من استدامته بعد الإحرام، يستمر..

-

أما بعد أن يحرم يمتنع أن يمس أي طيب، وأن يتطيب بأي شيء.

فمن ذلك:

-

شمّ الورد حرام عليه لأنه يتطيّب بشمّه الورد، فلا يجوز له أن يتعمّد شمّ الورد.

-

وكذلك العود بالتعرّض لدخانه، فيحرم على المحرم أن يتعرض لدخان الطيب العود.

-

وهكذا المسك، يُتطيب بمجرد حمله، فيحرم عليه أن يحمل شيء من المسك، لأنه يتطيب بمجرد حمله، لمّا تحمله يَنفح الطيب منه فيتطَيب بمجرد حمله، فلا يجوز له أن يحمل المسك.

وأما هذا العطر الذي يتطيب بوضعه على البدن فإذا وسط القارورة وحمله ما يضر، ما منه شيء يخرجه من الرائحة ما يضر، فهذا ما يعدّ طيب.

فالطيب في كل شيء بحسبه، ويتجنب الطيب في هذه المدة؛ لأنه في حالة إحرامه في حالة تذلل للإله وتجديد للعُهود والمواثيق مع الرب، فيليق به أن يتواضع، و "الحاج أشعث أغبر" يقول ﷺ.

ويقول: "وطيب الرائحة" فيُسن التطيّب من أجل الإحرام، لكن في البدن دون الثوب، لا يُطيّب الثوب يُطيّب البدن.

فإذا طيّب الثوب فأي وقت خلعه لا يردّه وهو مطيب، يأتي بثوب ثاني ما هو مطيب، وإن ردّه عليه فعليه كفارة استعمال الطيب، فإذا طيّب الرداء حقه الذي يحرم فيه، بعدين خرّجه يرتاح، ثم يريد أن يلبسه، يقول ما تلبس هذا مطيّب، لماذا تطيبه؟ من قال لك تطيبه؟ الآن هذا مطيب؛ أول لما كان على ظهرك سكتنا، لكن الآن خرَّجته فلا ترجعه إلا أن تغسله وتبعد الطيب منه أو تأتي بواحد ثاني، وإن استعملته عليك كفارة.

-

إما تذبح شاة

-

وإما تصوم ثلاثة أيام

-

وإما تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أي مُدّيْن، هكذا..

بخلاف إذا لم يطيّب الثوب وإنما طيّب البدن، فيعفى عمّا انجرّ من البدن إلى الثوب، إذا لم يطيب الثوب ابتداءً، فإنما بسبب طيب بدنه لبس الثوب سرت سراية إلى الثوب فهذا معفوٌ عنه؛ لا يضر، لأنه ما تطيب ابتداءً، إنما انجرّ إليه من أثر الطيب الذي في البدن، وحتى يتحلّل التحلّل الأول، فيحل له الطيب وقص الأظافر وحلق الشعر، ولكن يبقى محرَّم عليه مجيء أهله إلى التحلّل الثاني، والتحلّل الأول والتحلّل الثاني وإذا فعل اثنين من ثلاثة أفعال من أفعال الحج حصل التحلّل الأول، وإذا فعل الثالث حصل التحلّل الثاني؛ والثلاثة هي:

-

رمي جمرة العقبة

-

والطواف بالبيت العتيق

-

والحلق أو التقصير

فإن فعل واحد لا تحلل أول ولا ثاني، وإن فعل اثنين حصل التحلّل الأول الذي يباح به محرمات الإحرام إلا الجِماع، وإذا فعل الثالث منها ولا ترتيب بينهما، وإن كان يسن الترتيب:

-

بأن يبدأ بالرمي

-

ثم بالنحر إن كان عنده نحْر

-

ثم بالحَلق

-

ثم الطواف

هذا الأفضل، ولكن يجوز أن يقدم هذا على هذا وهذا على هذا إذا انتصف الليل، ليلة العيد فقد دخل وقت هذه الثلاثة عند الشافعية ومن وافقهم، من نصف ليلة العيد، ليلة العاشر من شهر ذي الحجة يدخل وقت الرمي، ويدخل وقت الطواف، ويدخل وقت الحلق، وبفعل اثنين يحصل التحلل الأول، وبفعل الثالث يتم التَّحللان معًا، فيحرم عليه طيب الرائحة وهكذا إلى أن يكمل التحلل الأول.

"والتلبية بالهيبة" التلبية بالهيبة؛ لبيك اللهم لبيك، وقد كان يُسمع حس التلبية في الشوارع وفي الأماكن من الحجيج، وضعف هذا في السنوات الأخيرة عند الناس، وكان كل ركب من الحجيج يضجّون بالتلبية، وفي الحديث أن جبريل أتاني فقال: مُر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، حتى قال الذين حجّوا معه حجة الوداع فَلم نزل نرفع أصواتنا حتى بحّت حلوقنا، عليهم الرضوان.

فيُسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية دون المرأة، فيلبّون بصوت عال مع الهيبة تعظيم الملبَّى الحق تعالى، فإن الحق أمرنا أن نحجّ إلى بيته فنقول لبيك.

وقد كان يلبي الأنبياء من قبل، ويقول ﷺ في حجته لما جاء حجة الوداع: لما مرّ على بعض الأودية قال: ما هذا الوادي؟ قالوا: فلان قال: كأني بهُود وصالح، جاءا قاصدان هذا البيت، عليهما العباءة ويركبان على جملين عليهما ليف، ذكره ﷺ، وكان يتذكر الأنبياء ﷺ، ولما وصل إلى بعض الوديان، قال: ما هذا؟ قالوا: وادي كذا، قال: كأني بموسى وهو مار في هذا الوادي له جُؤار بالتلبية، له جُؤار بالتلبية يعني رافع صوته بالتلبية ﷺ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

ويقول: "والتلبية بالهيبة" وسمعنا قصة سيدنا زين العابدين لما أراد أن يلبي أغمي عليه وقال: خشيت أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك.

"ورفع الصوت بحلاوة الإجابة"، لبيك اللهم لبيك.. ولبيك يعني:

-

يعني: أنا مستمر دائم مقيم على إجابتك، لبيك إجابة بعد إجابة مستمر على التلبية؛ أي: على الإجابة لك، لبيك اللهم لبيك.

-

وإذا قلت سعديك؛ يعني: إسعادك المستمر أطلبه.

-

إذا قلت حنانيك؛ يعني: أطلب حنانك الدائم المستمر.

إذا قلت لبيك؛ أنا مجيب لك مرة بعد أخرى مستمر مقيم على إجابتك تلبية بعد تلبية، إجابة بعد إجابة.

-

لبيك اللهم؛ يعني: أنا على قدم الطاعة لك والامتثال لأمْرك والتلبية لندائك دائمِا أبدًا في مختلف أحوالي، لبيك اللهم لبيك، أنا ملبِّي، لبيك اللهم لبيك.

وكانت هذه تلبيته ﷺ: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"، وكان يزيد بعض الصحابة شيئًا وينقصون شيئًا، وكان يسمعهم ﷺ ولا ينكر على أحد منهم ﷺ، ولم يزل ملازمًا للتلبية حتى رجع إلى مِنى في يوم العيد، فحينما ابتَدأ الرمي قطع التلبية، وابتدأ بالتكبير، كبّر واشتغل بقية يومه بالتكبير، ﷺ.

وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب: أنه لما حجّ فكان يخرج إلى الجمار فيلبّي في المسجد، فيلبي من معه فيسمعهم أهل السوق فيلبي أهل السوق؛ فيكبر، فيكبر أهل المسجد فيكبر أهل السوق حتى ترتجّ مِنى تكبيرا.. حتى ترتج منى تكبيرا.. حتى يُسمع اللجِيج بالصوت من أطراف مكة فيقول أهلها: الآن خرج الأمير -أمير المؤمنين- خرج الآن للرمي، ثم يسمعون أثر الصوت بين الجبال من تكبيرهم في منى رضي الله تعالى عنهم.

قال: "رفع الصوت بحلاوة الإجابة، والطواف بتعظيم الحرمة"، إنما تطوف بالبيت تعظيمًا لرب البيت، قالوا: ما أحد يقصد البيت إلا وقصده صاحب البيت، رب البيت ولا قصدك البيت؟! لما تذهب إلى بيت أي أحد تريد إيش، تريد البيت أم رب البيت؟ ماذا تُصلح بالبيت؟ تريد رب البيت..

وكذلك هذا

وَطَلْسَمُ سَرِّ الذَّاتِ رَمْزُ بِهِ اهْتَدَى *** إِلَيْهَا رِجَالُ الحَقِّ مِنْ كُلِّ نَاظِرِ

وَمِنْ هَهُنَا جَذْبُ القُلُوبِ وَمَيْلُهَا *** وَمِنْهُ مَطَارُ الرُّوحِ مِنْ كُلِّ طَائِرِ

لذا لما ذكر الإمام الحداد دخوله إلى مكة المكرمة، قال:

وَصَلْنَا إِلَى الحَيِّ الَّذِي دُونَهُ المُنَى *** فَـللَّهِ رَبِّي الحَمْدُ وَالشُّكْرُ وَالثَّنَا

يشير إلى الكعبة، قال:

وَزُرْنَا عَرُوسَ الحَيِّ وَسْطَ خِبَائِهَا *** مُسَرْبَلَةً بِالحُسْنِ وَالنُّورِ وَالسَّنَا

وَطُفْنَا بِهَا مُسْتَأْنِسِينَ بِقُرْبِهَا *** وَتَقْبِيل خَالِ الخَدِّ يَا سَعْدَ مَنْ دَنَا

خَالِ الخَدِّ؛ الحجر الأسود

وَشَاهَدَتِ الْأَرْوَاحُ مِنَّا شَعَائِرًا *** مُعَظَمَةً قَدْ ضَمَّهَا البَيْتُ وَالفِنَا

مَقَامٌ وَحِجْرُ وَالشَّرَابُ وَإِنَّهُ *** لَكَوْثَرُ دَارِ الخُلْدِ فِي عَالَمِ الفَنَا

وهكذا يصف المنطقة وما فيها وشعور العارفين وأرواحهم نحوها، وماذا الذي يجري لهم؛ ما يحجّون بغفلة، ولا يعتمرون بغفلة ولا بإهمال ولا بسَهو ولا بجريان الفكر في شيء من الفانيات، يقصدون رب البيت -جلّ جلاله-.

كانت بعض الصالحات قد رأت طائف، قالت: على ماذا طفت؟ قال بهذه البنية، قالت: جسوم تطوف على جسوم، أجسام على أجسام، ما تعرف قصد رب البيت! وتعرف أنك على إيش تطوف! ما هو مجرد هذا البيت، البيت إنما رمز.

ولهذا قال ﷺ: فإذا طاف خاض في رحمة الله، خاض في رحمة الله -جل جلاله وتعالى في علاه-. وكان واحد يكلم ابن عباس وهو يطوف وسكت عنه، فلما أكمل الطواف جاء، قال له: تكلمني وأنا أطوف أما تدري أننا في الطواف نتراءى لربنا؟ نتراءى لله في الطواف، نحضر معه ما تكلمنا بكلام آخر.

يقول: "والطواف بتعظيم الحرمة، والسعي بطلب الرضا"، ويتذكر بالسعي بين الصفا والمروة تردّده بين كفّتي الحسنات والسيئات، ترجح هذه أم هذه؟ واحد من اثنين.. ويتذكر سيدتنا هاجر وهي تمشي فإذا نزلت في الوادي جَرَت لأنها تسترها الجبال، ثم إذا ارتفعت مشت بينهما، فلما سعى ﷺ في العمرة وفي الحج في بطن الوادي هرول فيه، وعمل الرَّمل، رَمَل فقارب بين الخطى ورفع رجله رفعا بيّنا ويهز يديه وكتفيه، حتى كان إزاره الشريف يدور على بطنه ﷺ، وهو رأى في المسعى سيدنا أبو أيوب ريشة وقعت على لحيته ﷺ فجاء إليه وأخرجها، قال له: أماط الله عنك ما تكره.

ثم إنه في حجة الوداع ازدحموا عليه كثيرًا في السعي وهو في المسعى، حتى صَعُب عليه المشي ورأى قوة ازدحامهم، وما كان يحب أن يُضرب أحد بين يديه ولا أن يُكف عنه، فدعا بناقته القصواء فطلع عليها وكمّل السعي عليها ﷺ.

قال: "السعي بطلب الرضا، والوقوف بمشاهد القيامة"، مشاهد القيامة، يقف في عرفة ويتذكر جمع الأولين والآخرين، وقد مُدّت الأرض وقد بسطت فـ (لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا)، وقد صارت الجبال نسفا، (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا * لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا) [طه:105-107]، لا انخفاض ولا طلوع -لا إله إلا الله-، (وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا) [طه:108].

يقول: "فيتذكر يوم القيامة وشدة الموقف وأهوال الموقف"، ومواقف الموقف في القيامة، العرصات ذاك اليوم، وتبرؤ بعض الناس من بعضهم (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا) [البقرة:166]، واجتماع المتحابّين في الله في ظل العرش، واجتماعهم تحت لواء الحمد، والورود على الحوض المورود، والنقل من أرض الحشر إلى أرض الحساب، وتطاير الصحف والكتب، من آخذٍ كتابه بيمينه أو بشماله من وراء ظهره -والعياذ بالله تبارك وتعالى-، والنداء للعرض على الله: ليقم فلان ابن فلان للعرض، ليقم فلان ابن فلان للعرض على الله، ليقم فلان ابن فلان للعرض على الله، ووضع الميزان، ثم نصب الصراط على متن جهنم بعد أن يؤتى بها فتحيط بأهل الموقف من كل جانب (إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا * وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا)؛ أي: هلاكًا، (لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا * قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا) [الفرقان:12-15].

اللهم اجعلنا من أهل جنّتك واجمعنا في جنتك، اجمعنا في فردوسها الأعلى بخير بريّتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

"وشهود المشعر برؤية الرحمة، والخلق برؤية العتق"، أن الله تعالى يعتقهم ويعتق رقابهم من النار، وقد غفر لمن يقف من الحجاج؛ من جميع الحجاج المخلصين لله والصادقين، غفر لمن يقف قبل أن يخلق عرفة بألفي عام، قبل أن يكوّن الأرض قد غفر للذين يقفون بهذه البقعة.

عَشِيَّةَ وَافَى الوَفْدُ مِنْ كُلِّ وِجْهَةٍ *** وَفَجٍّ وَهُمْ مَا بَيْنَ دَاعٍ وَذَاكِرِ

وَرَاجِ وَبَاكِ مِنْ مَخَافَةِ رَبِّهِ *** بِفَائِضِ دَمْعِ كَالسَّحَابِ المَوَاطِرِ

وَفِي الوَفْدِ كَمْ عَبْدٍ مُنِيبٍ لِرَبِّهِ *** وَكَمْ مُخْبِت كَمْ خَاشِع مُتَصَاغِرِ

وَذِي دَعْوَةٍ مَسْمُوعَةٍ مُسْتَجَابَةٍ *** مِنَ الأَوْلِيَا أَهْلِ الصَّفَا وَالبَصَائِرِ

قال:

وَفِي عَرَفَاتٍ كُلُّ ذَنْبٍ مُكَفَّرٌ *** وَمُغْتَفَرٌ مِنَّا بِرَحْمَةِ غَافِرِ

وَقَفْنَا بِهَا وَالحَمْدُ للهِ وَالثَّنَا *** وَشُكْرًا لَهُ إِنَّ المَزِيدَ لِشَاكِرِ

الله أكبر!.. قال: ويشهد عتق الله للرقاب ويرجو أن تكون رقبته منهم. "والذبح برؤية الكفارة"؛ لتذبح نفسه الأمارة، ولتكفر عنه أوزاره.

قال: "والرمي برؤية الطاعة" للرب -جل جلاله- ومخالفة الشيطان ومباينته والخروج عن الانقياد لوسْوسته. "برؤية الطاعة؛ وطواف الزيارة"؛ الذي هو طواف الإفاضة بعد عرفة، "بمشاهدة المرور"، لا إله إلا الله، "والعبور على الصراط وهو من غير حد، والرجعة إلى بعد ذلك بحقيقة الأسف، والانصراف بمحبة الرجوع" والعودة إلى تلك الأماكن التي قال عنها سبحانه وتعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا) [البقرة:125]، يثوبون إليه كلما زاروا اشتاقوا إليه أكثر.

وهكذا يذكر آداب داخل المدينة على نبيّنا أفضل الصلاة والسلام، وأوصلنا الله إليها، يكون بها الختم لهذه الدروس في يوم الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن لمكة معنى، وللمدينة معنى؛ يدخل هذا المعنى قلوب وأرواح الصادقين المخلصين، وهذا ما أحد يخرجه منه ولا أحد يطلب منهم تأشيرة ولا أحد يطلب منهم إقامة ولا أحد يطلب منهم شيء، ويدُومون فيه.

لا إله إلا الله، يا من شرّفت مواطن الوحي والتنزيل وعظّمت البيت الحرام، زِده تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا، واجعلنا ممن عظّمه وحجّه واعتمره وطاف به امتثالًا لأمرك واتباعًا لنبيك، وأوردنا إلى حِمى رسولك ﷺ، وشرّفنا بزيارته في طيبة التي به طيّبتها، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وآله وصحابته وخواصّ ورثته وأهل خلافته إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسِر الفاتحة إلى حضرة النبي ﷺ.

06 شوّال 1444