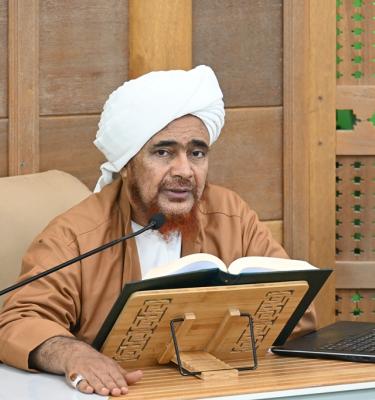

كشف الغمة 313- كتاب الزكاة (21) باب : بيان الأصناف الثمانية -4-

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كشف الغمة 313- كتاب الزكاة (21) باب : بيان الأصناف الثمانية -4-

صباح الأحد 27 ذو القعدة 1446هـ

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

- استعمال إبل الصدقة للحج

- هل يجوز صرف الزكاة في الخير غير الأصناف الثمانية؟

- هل يجب استيعاب جميع الأصناف الثمانية بالزكاة؟

- موقف عظيم لسيدنا عمر مع شائب من أهل الذمة

- حكم إعطاء الزوجة من الزكاة لزوجها

- إعطاء الزكاة الأقارب ممن لا تلزم نفقتهم

- قول النبي لامرأة تصدقت لزوجها: لك أجران

- عدم إعطاء الزكاة لمن نعولهم

- تفصيل عن الأفضل في إعطاء الزكاة

نص الدرس مكتوب:

"فرع: وكان ﷺ يستعمل إبل الصدقة وربما حمل الناس عليها إلى الحج ونحوه من القربات، فإذا قيل له في ذلك يقول: "إن صاحب الجمل جعله في سبيل الله وإن الحج والعمرة في سبيل الله"، وكان ﷺ إذا وجد الأصناف الثمانية دفعها إليهم ويقول: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجَزَّأها ثمانية أجزاء فمن كان من أهل تلك الأجزاء أعطيناه"، وكان كثيراً ما يقول لمن جاء يطلب الصدقة: "قد علمت ما قسمه الله في كتابه من الأجزاء الثمانية فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك"، وكان ﷺ إذا لم يجد الأصناف كلها دفعها إلى من وجد منهم وربما أمر بدفعها إلى واحد. وقال سلمة بن صخر: جئت إلى رسول الله ﷺ أسأله الصدقة فقال لي: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك".

فرع: وكان عمر -رضي الله عنه- إذا رأى شيخاً من أهل الذمة يسأل على الأبواب يجري له من بيت المال ما يصلحه ثم يقول: أخذنا منه الجزية في شبيبته ثم ضيعناه في كبره.

فرع: وكان رسول الله ﷺ يرخص في صرف الصدقة إلى الزوج والأقارب، "وقد جاءت امرأة يوماً فقالت: يا رسول الله إني لي مالاً ولي زوج فقير وأيتام في حجري أفيجزئني الصدقة عليه وعليهم؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم ولك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"، وفي رواية: "أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري"، وكان ﷺ يقول: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة"، وفي رواية: "إن الصدقة على ذي قرابة يضَعَّفُ أجرها مرتين"، وفي رواية: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح"، يعني: المضمر العداوة في جنبه لا يظهرها، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول"، والله -سبحانه وتعالى- أعلم".

اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن

الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته، عبده وحبيبه وصفوته، سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة، والنعمة المسداة والسراج المنير، صلّى الله وسلّم وبارك وكرّم عليه، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم المصير، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن الهداية والتنوير، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين من كل ذي قلبٍ منير، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين السميع البصير.

وبعدُ،

فيواصل الشيخ -عليه رحمة الله- ذكر ما يتعلّق بإخراج الزكاة وتصريفها على الأصناف الذين ذكر الله -تبارك وتعالى-.

قال: "وكان ﷺ يستعمل إبل الصدقة وربما حمل الناس عليها إلى الحج ونحوه من القربات، فإذا قيل له في ذلك يقول: "إن صاحب الجمل جعله في سبيل الله وإن الحج والعمرة في سبيل الله"، وهذا يكون في غير الزكاة غالبًا، إنما من اللاتي حُبسن في سبيل الله -سبحانه وتعالى-، أي: لغرض معاونة المجاهدين في سبيل الله، فيمكن الخروج عليها إلى الحج.

كما ذكر له بعض النساء أنها أرادت أن تحج معهم، وقال لها زوجها ما عندي ما أركبك عليه، وما عندنا إلا هذه ناضح لنا، والثانية قد جعلتها في سبيل الله، فتأخرت، فقال لها: "عمرة في رمضان كحجة معي"، ثم قال لها: لو حملك عليها فهي في سبيل الله إلى الحج، وما كان يتوقع أنه ما دام قد حبسها للمجاهدين فظن أنه لا يجوز أن يُخرَجْ بها إلى الحج.

وقال: "وإن الحج والعمرة في سبيل الله"، وهذا فيما يتعلّق فيما جُعِلَ في سبيل الله من غير الزكاة، وإن انطلق عليه اسم الصدقة على وجه العموم.

"وكان ﷺ إذا وجد الأصناف الثمانية دفعها إليهم"، فإلى ذلك ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في الجهات العامة للخير في غير ما تقدّم بيانه، وما قسّم الله -تبارك وتعالى- في قرآنه؛ لأنه لا تمليك فيها مثل: مساجد، والمشاريع من مشاريع الخير، والزكاة إنما تُملّك أربابها واصنافها، والحصر في الآية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا….﴾ [التوبة: 60]، وحتى جاء في ذلك عنه ﷺ كما ذكر عندنا في الحديث أن الله تعالى بنفسه تولّى توزيع هذه الصدقة؛ فإذا كان كذلك فكما قال: "وكان ﷺ إذا وجد الأصناف الثمانية دفعها إليهم ويقول: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجَزَّأها ثمانية أجزاء فمن كان من أهل تلك الأجزاء أعطيناه".

وهذا أيضًا يُوقفنا على مسألة وهي هل يجب استيعاب من هو موجود من هذه الأصناف؟

- فهو في عصره ﷺ الثمانية كلهم موجودون.

- وبعد ذلك إذا أخرج الزكاة ربّ المال والمالك لها، سقط سهم العاملين، فبقي سبعة.

- وقد لا يوجد السبعة، بحيث لا يوجد المُكاتبون كما هو الحال الآن، فسيبقى ستة.

- وقد لا يتوفر أيضًا المؤلفة قلوبهم في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال فيبقى خمسة،.

- والذي يغلب غالبًا وجوده في أكثر الأماكن وأكثر الأوقات الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل، هؤلاء الأربعة.

يقول -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: "وكان ﷺ إذا لم يجد الأصناف كلها دفعها إلى من وجد منهم وربما أمر بدفعها إلى واحد".

ومن هنا اختلف العلماء هل يجب التعميم؟

- فقال عامتهم كما هو عند الحنفية والمالكية، وكذلك المذهب عند الحنابلة، وغير الرواية الأخرى عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه لا يجب تعميم الزكاة على الأصناف، سواءً الذي كان يخرجها ربّ المال نفسه، أو الساعي، أو الإمام الحاكم، كان المال قليلًا أو كثيرًا، وقالوا في الحديث: إنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والفقراء صنف واحد من جملة الأصناف الثمانية، وهكذا.

- حتى قال المالكية: لا يندب التعميم إلا للخروج من الخلاف، إذا أراد الخروج من الخلاف. وكذلك يستحب التعميم عند الحنابلة للخروج من الخلاف،

- والرواية الثانية عن الإمام أحمد كقول الشافعي: يجب تعميم الأصناف إذا أخرجها الحاكم -الإمام-، أو كانت واسعة تسع الأصناف الموجودين في بلد المُزكّي، فيجب أن يعمّمهم، فإن لم يمكن تعميمهم بها، فيُنظر إلى كل صنف من الأصناف الموجودة ويعطي ثلاثة من كل صنف، لأن الحق تعالى ذكرهم بلفظ الجمع، فقراء مساكين عاملين غارمين، كله باسم الجمع. وأقلّ الجمع ثلاثة، فيُعطي ثلاثة من كل صنف من الأصناف الموجودين في البلد الذي هو فيها، وهكذا. فيقول: إذا قسّم الإمام وهناك عامل يجب استيعاب الأصناف الثمانية، فإذا فُقد بعضهم فعلى الموجودين منهم، يستوعب الإمام من الزكاوات المجتمعة عنده آحاد كل صنف، كل ما داخل في هذه الأصناف تحت ولايته، فيعممهم بالزكاة ويوزعها عليهم.

فإن لم يفِ المال؟ فإذا فرضنا لو كثروا:

- فيجب إعطاء ثلاثة من كل صنف، وهكذا فيصير من المُتوجه على الإمام والساعي الاعتناء بضبط المستحقين، ومعرفة أعدادهم، وقدر حاجاتهم واستحقاقهم، حتى يقع إمكانية التعميم، وإعطائهم الأصول، وإيصال حقهم إليهم.

- ثم أنه أيضًا يقسم هذه الزكاة على الأصناف، لكل صنف جزء، فأجزاء تكون متساوية؛ إلا سهم العاملين ما لهم إلا مقدار أجرتهم، وما زاد يرجع إلى بقية الأصناف.

يقول: "وكان كثيراً ما يقول لمن جاء يطلب الصدقة: "قد علمت ما قسمه الله في كتابه من الأجزاء الثمانية فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك"، وكان ﷺ إذا لم يجد الأصناف كلها دفعها إلى من وجد منهم وربما أمر بدفعها إلى واحد. وقال سلمة بن صخر: جئت إلى رسول الله ﷺ أسأله الصدقة فقال لي: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك".

"وكان عمر -رضي الله عنه- إذا رأى شيخاً من أهل الذمة يسأل على الأبواب يجري له من بيت المال ما يصلحه ثم يقول: أخذنا منه الجزية في شبيبته ثم ضيعناه في كبره" أي: لا نضيّعه في كبره، وذلك أنه رأى شائبًا من أهل الذمة -يعني: غير مسلم-، ولكنه من أهل الذمة يسلّم الجزية، ويعيش بين المسلمين في أمان المسلمين، وتحت عدل الإسلام، فرآه كبير وقد ضعُف ويسأل، يقول له: ما لك تسأل؟ قال: من أجل الجزية نسلمها لكم، قال: لا، إذا وصلت هذا السن، اجلس في بيتك هناك، وأعطاه من بيت المال، قال: قد أخذنا منك شبيبتك، أيام شبابك، الآن لن نكلّفك بهذا السؤال، ما دمت ما ما يتيسّر لك الكسب، فاجلس في بيتك، فكان من فقه سيدنا عمر، ووعيه لأحكام الوحي، وما هو المقصود؟ فأعفى من كبرت سنه ولم يتمكن من الكسب من الجزية، وأعطاهم من بيت المال ما هي نفقتهم -عليه رضوان الله تبارك وتعالى-، ويقول: ما أنصفناك إذا أخذنا منك الجزية في الشباب، ثم ضيّعناك في الكبر -عند العجز-، ولكن إذا كان يستطيع بنفسه الكسب، أو له من أسرته وأولاده من يكتسب، فالأمر كما هو، وإذا وُجدت الحاجة، فما أعظم شريعة الحق -تبارك وتعالى-، وما أجملها بكل الناس، وبكل الأجناس، فما أعظم ما بُعث به خير الناس ﷺ، وقال لنا ربنا: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110] يعني: لا يجد الناس أمة من الأمم أُخرجت مثلكم، فأنتم خير للناس من جميع الأمم الذين مرّوا، وإن كانوا مرّوا كلهم بشرع عظيم، ومَنّ مِنَ الله تعالى؛ ولكن ما يتعلّق بتأسيس المصالح العامة في الشريعة هذه أوسع مما كان في الشرائع قبلها. وقالوا: ومجال اليُسر فيها والترغيب كبير، ولهذا قال: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110] فما يجد الناس خير منكم، فأنتم خير الناس للناس.

قال: فرع: "وكان رسول الله ﷺ يرخص في صرف الصدقة إلى الزوج والأقارب"، هذا من لم تجب على مزكّي نفقته، فيجوز أن يعطيه مثل الزوجة ما يجِب عليها أن تنفق على زوجها، فإذا كانت غنية ومعها مال، وزوجها فقير ما معه شيء مسكين، يتعب يوفر لهم النفقة وما يحصل شيء، فتخرج له من زكاتها وتعطيه نصيب من زكاتها يجوز، لأنها تلزمها نفقته، بخلاف الزوج؛ الزوج ما يجوز يعطي زوجته من الزكاة، لأنه نفقتها تلزم عليه، هي واجبة عليه إذا كانت محتاجة يجب عليك تنفق عليها، ما تعطيها من الزكاة، بل تعطيها من حرّ مالك، وهكذا.

الفرق لمن تدفع الزكاة والصدقة:

- الأقارب الذين تلزمه نفقتهم، فلا يصح يعطي زكاته لأولاده، ولا أبناء أبناؤه ولا بناته، ولا أبوه ولا أمّه، بل يجب عليه أن ينفق عليهم من عنده، ما يعطيهم من الزكاة -هذه الأوساخ يعطيها لغيرهم- ينفق عليهم من ماله، والنفقة عليه واجبة، فلا يجوز أن يعطيهم من زكاته، وأما من لا تلزمه نفقتهم من الأخ ومن غيره نعم.

- بخلاف صدقة التطوع، يمكن تعطيه للابن، يمكن للبنت، بل الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة كما قال ﷺ.

- أما الزكاة لا، ما تعطيها من تلزمك نفقته، تعطيها من الأصناف الآخرين.

"وقد جاءت امرأة يوماً فقالت: يا رسول الله إني لي مالاً ولي زوج فقير وأيتام في حجري أفيجزئني الصدقة عليه وعليهم؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم ولك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"، وفي رواية: "أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري"، وكان يقول: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة"،

وكان يقول: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة"، وفي رواية: "إن الصدقة على ذي قرابة يضَعَّفُ أجرها مرتين"، وفي رواية: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح"، يعني: المضمر العداوة في جنبه لا يظهرها"، ويعرفه باستثقاله وإعراضه عنه، ومع ذلك يتصدق عليه؛ لأنه يكون فيه مع الصدقة والصلة مداواة، يكون فيه مداواة للقلب، فإنه يتحوّل من متحامل ومن معادي إلى مسالم، وإلى مؤالف وموادّ، يتحول إلى ذلك بسبب هذه الصدقة، فيكون الصدقة عليه أفضل؛ ولأنها تكون أخلص بالنسبة للمتصدّق، فإنه إذا أحس من ذي الرحم أنه كاشح، يثقل عليه أن يتصدّق عليه، فإخراجها إليه أفضل، لأن فيها مع ثواب الصدقة وثواب الصلة فيها ثواب المعالجة لنفسيته، ومعالجة قلبه، وتكون أفضل وهي أثقل على مخرِجها، ولكنها أفضل عند الله تعالى، لأنه تنتفي أغراضها النفسية فيها، ما عاد له فيها غرض، لا يرجو منه مدح ولا يرجو منه هذا ويثقل عليه، فهذا أفضل؛ لأنها تكون أخلص لوجه الله من قِبل المخرج، وتكون أنفع للمُخرج له وللمُعطى، فتكون أخلص لله من قبل المُعطي، وتكون أنفع للمُعطَى، فتنفعه مع كون المُعطِي يحوز ثواب الصدقة وثواب الصلة، يحوز ثواب أيضًا معالجة القلب ومعالجة فؤاده، فإن القلوب جُبلت على حب من أحسن إليها.

وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم -يعني: ما تلزمك نفقتهم- فأعطهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول"، لأنك كأنك تعطي نفسك لأن نفقتهم واجبة عليك، وإن كنت تعطيهم من الزكاة لكي تخلص نفسك فكأنك تعطي نفسك، ما يجوز، إنما تعطي من لا تلزمك نفقتهم، وأما من تلزمك نفقتهم فلا.

بالنسبة للإستيعاب:

قال الشافعية: أنه إذا كان المال قليل مثل زكاة الفطر لاثنين، قال: يستوعب من؟ هو واحد وله زوجته، يستوعب من بالزكاة حقه؟!

فيكفي يدفعها لمن تيسّر، ولو لواحد، والأفضل أن يكون ثلاثة من أي: صنف من هؤلاء الأصناف، وينبغي أن يختار من هو أشدّ حاجة، أو أقرب له في الجوار.

ويقول الشافعية والحنابلة: إن العامل على الزكاة يُبدأ به قبل غيره، ويُعطى من الزكاة لأنه يأخذ على وجه العوض عن عمله، أما غيره يأخذه على وجه المواساة، أما هذا أجرة.

وكذلك إذا ثُمُن الزكاة هذا قدر حق العاملين يأخذونه، فإن زاد رُدّ الفاضل على بقية السهام على الأصناف السبعة الباقيين، فإذا كان أقل من حقه فيكمّل من بيت المال من سهم المصالح، من بيت المال، إذا ثُمُن الزكاة ما تكفي أجرة للعاملين، نأخذ الثُمُن ونكمله لهم من بيت المال.

ويقول الحنفية: يُقدم المَدين على الفقير؛ لأن حاجة المدين أشد.

ويقول المالكية: يندب إيثار المضطر على غيره، بأن يُزاد في إعطائه.

وكذلك قالوا الحنابلة: الحاجة مع القرابة تراعى، يقدم الأحوج فالأحواج استحبابًا، فإن تساووا تقدّم الأقرب إليه، ثم من كان أقرب في الجوار، ومن كان أكثر دِينا، وهكذا.

والجزية التي تُؤخذ من أهل الذمة تُصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين العامة.

جعلنا الله من المقتدين بحبيبه الأمين، ومن أهل الفقه في الدين، ومن أهل المتابعة لسيّد المرسلين، ورزقنا الاستقامة وأتحفنا بالكرامة، وجعلنا ممن ترعاهم عين العناية في جميع الشؤون، في الظهور والبطون، وفي من يهدون بالحق وبه يعدلون.

بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ

إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

الْفَاتِحَة

27 ذو القِعدة 1446