شرح الموطأ - 369 - كتاب القِراض: باب ما لا يَجُوز مِن الشَّرط في القِرَاض، وباب القِراض في العُرُوض

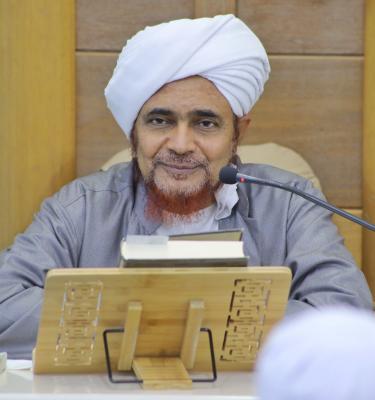

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب القِراض، باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ، وباب القِراض في العروض.

فجر السبت 5 ذو القعدة 1443هـ.

باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ

2027 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ: وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَيَّ سِنِينَ لأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ، لأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئاً تَرَكَهُ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ، وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ، وَيَصِيرَ عَيْناً، فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُوَ عَرْضٌ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدَّهُ عَيْناً كَمَا أَخَذَهُ.

2028 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتاً، فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ - لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ - فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، لأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيراً بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

2029 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ. قَالَ: لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ، كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ، وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ، وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَاناً، لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ.

2030 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً، أَوْ دَوَابَّ لأَجْلِ: أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ.

2031 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَماً يُعِينُهُ بِهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِي الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ لاَ يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ.

باب الْقِرَاضِ فِي الْعُرُوضِ

2032 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَداً إِلاَّ فِي الْعَيْنِ، لأَنَّهُ لاَ تَنْبَغِي الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ، لأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِي الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ: خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ، فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ، فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا، أَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ, فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَنٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ، وَقَدْ رَخُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ، فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ، ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ، فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ، فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً، فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ، فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ، نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ، ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضاً مِنْ يَوْمِ نَضَّ الْمَالُ وَاجْتَمَعَ عَيْناً، وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرمنا بالشريعة الغرّاء، وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد أعلى الخلائق قدرا، صلّى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم في الله واتبع سبيله سرًّا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رقّاهم الله تبارك وتعالى في المعرفة به والقرب منه أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعدُ،

فيواصل الإمام مالك -عليه رضوان الله- كلامه عمّا يتعلق بالقِراض وأحكامه. "قَالَ مَالِكٌ -رضي الله تعالى عنه-: لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضاً"؛ وهو العامل "أَنْ يَشْتَرِطَ" على رب المال "أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ"؛ أي: في المال "سِنِينَ" عديدة "لاَ يُنْزَعُ"؛ أي: بشرط أن يبقى مدة معينة ما يمكن أن ينزع منه.

"قَالَ:" وكذلك "لاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَيَّ سِنِينَ" عديدة "لأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ". وهكذا اشتراط الأجل في القِراض لا يصحّ عند عامة الفقهاء.

- قال الحنفية: يجوز ذلك، وكذلك رواية عند الإمام أحمد.

في الرواية الثانية كما قال الحنفية والشافعية: لا يجوز أن يوقّت القراض بمدة معلومة، بل يجوز لكل منهما فسخه متى أراد، ويؤجل بأجل معين، فإنّ ذلك يحمل الحرج عليه، فإذا تمّ هذا الشرط فسد القِراض، وحينئذٍ يصير الحكم عند أبي حنيفة كقراضٍ مثله.

- وعند الإمام الشافعي يقول: يعود إلى أجرة المثل العامل لا يأخذ إلا أجرة مثله، قلّتْ أو كثرتْ، يعيد المال وما نتج عنه إلى مالكه.

وهكذا الحكم في كل قِراض فاسد؛ أنّ للعامل أجرة المثل ويعود المال إلى صاحبه بما نتج عنه.

قال مالك: "لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضاً أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ: وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَيَّ سِنِينَ لأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ". هكذا.. وهو مذهب الإمام الشافعي والرواية عن الإمام أحمد لا يجوز القراض إلى مدة معلومة، لا يفسخها قبلها.

- قال أبو حنيفة: يجوز، وكذلك في رواية عند الإمام أحمد، -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى-.

يقول: فحينئذ لا يجوز أن يؤقت القراض بمدة معلومة، وإن عاد المال عينًا وانقضت المدة فقد كمُل القراض، فلا يكون للعامل ولا عليه أن يبيعه ولا يعمل به إذا كان عرَضًا عند انقضاء المدة، هذا هو القول عند أبي حنيفة والشافعي.

- قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إنّ ذلك جائز كما هو مشهور في مذهبهم كما أشرنا؛ يجيزون اشتراط الوقت في المضاربة وفي القراض.

- وهكذا يقول الحنابلة: في رواية عن الإمام أحمد يصح تأقيت المضاربة، يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة، إذا انقضت لا تبع ولا تشترِ.

وهكذا يروون أن الإمام أحمد سئُل عن رجل أعطى رجلاً ألفاً مضاربةً شهرًا، فإذا مضى الشهر يكون قرضًا، قال: لا بأس به. فإذا جاء الشهر وهي متاع فيبيع المتاع فتتحول إلى النقد، فيصير قرضًا في يد صاحبه. وقال الشافعية: لا يصح ذلك، كما قال الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى-.

قال: "لأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ"؛ يعني: لا يجوز تأقيته، "وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا" رب المال أو العامل، "أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ" العقد ويفسخه، "وَالْمَالُ نَاضٌّ"؛ أي: تحوّل إلى نقد خالص، "لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئاً" بعد أن يختار الفسخ، "تَرَكَهُ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ، وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ" العامل "سِلْعَةً، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ"، حتى يبيع العامل "حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ، وَيَصِيرَ" العرض "عَيْناً" يقول له: كمّل ما عندك، وسيّر البضاعة التي معك حتى يصير المال كله إلى نقد، فيتقاسمونه كما اشترطوه في القراض، فيصير لا يُحدِث بعد أن يختار المالك الفسخ شيئًا جديدًا إلا بيع ما تحت يده من المتاع ليعود إلى نقد.

قال: "حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ" ما اشتراه "وَيَصِيرَ" هذا العَرَض "عَيْناً، فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُوَ عَرْضٌ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدَّهُ عَيْناً كَمَا أَخَذَهُ". إذًا؛ لكلٍّ فسخه قبل العمل لا بعده حتى يعود عينًا، فإذا عاد عينًا انتهت مدة العقد الآن وأخذ كلٌّ نصيبه. يقول الحنابلة: أنّ المضاربة هذه والقراض من العقود الجائزة:

- تنفسخ بفسخ أحدهما؛ إمّا العامل وإمّا رب المال.

- وكذلك إذا مات أحدهما أو جُنّ أو حُجر عليه تنفسخ.

فهذا فسخ المضاربة يكون من العاقدين بإرادتهما، أو من أحدهما بإرادته المنفردة، إذا قال: فسخت المضاربة أو رفعتها أو أبطلتها، أو قول المالك للعامل: لا تتصرف بعد هذا، هذا كله ينفسخ به القراض، وكذلك إذا استرجع رب المال رأس مال المضاربة كله؛ انتهى عقد المضاربة.

إذًا؛

- يقول الشافعية والحنابلة: لكلٍّ من العاقدين فسخُ عقد المضاربة متى شاء.

- وقال الحنفية: لكل منهم الفسخ بشرط علم صاحبه، وكون رأس المال عينًا لا بضاعةً بل نقداً.

- وهكذا يقول المالكية: حق كل منهما في الفسخ مقيّد بكونه قبل الشراء بالسلع، فإذا وجدت سلع فلا بد أولاً أن يُسيّر السلعة حتى يصير المال نقدًا، وحينئذٍ لهم الفسخ.

- وأما الحنابلة والشافعية لم يشترطوا شيئًا من ذلك، بل قالوا: إذا فسخ انتهت المسألة، ثمّ ليبع ما عنده من السلعة أو يقتسمانها بحسب ما اتفقا عليه من الحصص عند عقد القراض.

يقول: "وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً" لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالاً قراضًا أن يشترط عليه الزكاة، كيف هذا؟ يقول أن الزكاة الواجبة علينا هذه التي هي ربع العشر في التجارة تكون من حصتك أنت! هذا شرط باطل يبطل به عقد القراض، يكون في حصته أي في حصة العامل من الربح خاصة دون حصة رب المال "لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً"؛ أي: زيادة "مِنَ الرِّبْحِ" معيناً "ثَابِتاً" غير ما اتفقا عليه "فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ" أي عن رب المال "مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ" فهذا لا يجوز، فلا يجوز لصاحب المال أن يشترط على العامل زكاة رأس المال، يقول له من خصوص حصتك أنت! ما يدري هل يحصّل حصةً أو لا يحصّل حصة، ويحصّل ما يفي بالزكاة أو لا يفي بالزكاة، ولو كان كذلك لكان بعد الاتفاق على الأجزاء المعينة، اشترط جزءًا مبهمًا لا يُدرى كم يكون بعد ذلك، فهذا يُبطل عقد القراض، لا يمكن أن يشترط أن تكون الزكاة في حصة العامل، نفس الشيء ولا أن تكون في الحصة المخصوصة لرب المال، إنّما تُخرج الزكاة من رأس المال.

فتصير حينئذٍ حصة العامل ورب المال مجهولة؛ لأنه لا يدري كم يكون المال وكم يلزم فيه من الزكاة، وكل ذلك يعرّضه إلى الغرر، فيبطل بذلك العقد، إذًا؛ فالزكاة تتعلق برأس المال.

قال: "وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ" هذا تضييق على انطلاقه في العمل، يؤثر عليه، "لِرَجُلٍ" معين "يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ" لأنه لم تكن هذه مضاربة بل "يَصِيرُ لَهُ أَجِيراً"؛ بمعنى: استأجرتك لتشتري لي من عند فلان، خذ مالي هذا واشتري من عند فلان، فصار هذا الأجير أجرته كم؟! قال: نصيب من الربح، إيش نصيب من الربح؟ هذه أجرة غير معلومة صارت، فما هو بقراض يجوز فيه أن تكون الأجرة بالنسبة وهي غير معلومة، ولكن الآن صار إجارة والإجارة لا بد أن تكون الأجرة فيها معلومة، تقول خذ المال هذا تتجر فيه، لا تشتري فيه إلا من عند فلان، وخلاص هو وكيلك يشتري لك من عند فلان، فهو أجير الآن وليس بمقارض، لأنك قيّدته بأن لا يشتري إلا من عند فلان.

يقول: "قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ"؛ أي: يكون الضمان على العامل في الخسران، إذا خسر شيئًا كمّل لي حقي رأس المال! "قَالَ: لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ"، فهما يشتركان فيما يكون من ربح أو خسران. وهذا غير "مَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ"؛ أي: في القراض، قال "فَإِنْ نَمَا" زاد "الْمَالُ" وربح "عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ" العامل "كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ" وذلك لا يجوز.

قال -عليه رحمة الله-: "وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى" وفق "مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ" وهكذا… وإن ربح ولم يتعرض للخسران ولكن كأن هذا الشرط يبطل، ويبقى الأمر "عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ، وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ" من غير تعدٍّ "لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَاناً" إذا لم يكن من غير تقصير ولا تعدٍّ، لأن يده يد أمانة، "لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ".

وهكذا يذكر الإمام الزرقاني: إذا دفعه؛ أي: دفع المال على أنّه قراض لكن على الضمان، قال: ما لم يعمل فيُفسخ وهو عقد باطل، فإن عمل بطل الشرط ورُدّ إلى قراض مثله عند الإمام مالك. ولقد سمعت في مذهب الإمام الشافعي أنّ كل قراض يبطل فيرجع الأمر فيه إلى أن للعامل أجرة المثل؛ ما دام فسد العقد لم يبقَ له إلا أجرة المثل ربح أو لم يربح، والباقي كله يعود إلى رب المال.

وهكذا يذكر الحنابلة يقولون: متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل؛ فهو يصح العقد عند الإمام أحمد ويكون الشرط باطلاً، وكذلك القول عند أبي حنيفة، وجاء في الرواية الثانية عند الإمام أحمد أنّه يفسد العقد كما قال الإمام الشافعي والإمام مالك.

"قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً، أَوْ دَوَابَّ لأَجْلِ: أَنَّهُ يَطْلُبُ"؛ يعني: يبتغي "ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا"؛ يعني: يريد يبقي رقابها عنده، "قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ"، فإن القراض جاء إقراره على يد صاحب الشرع ﷺ على ما كان معمولاً به في ذلك الوقت، فما خرج عن ذلك فلا يصح، فإنه جاءت الرخصة فيما يُعتاد القيام به في القراض، وما يمضون عليه من سُنّة، ولهذا قال: "وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ"؛ فيه تضييق على العامل.

قال: "إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ"؛ فهذا هو سنة القراض والأصل في القراض، وأما هذا التضييق؛ أن يقول لا تشتري به إلا نخل أو دواب، وهو يريد أن ينتظر ثمر النخل ليبيعه أو نتيجة الدواب ليبيعها أو يزداد ماله بها، نقول: لا، القراض شأنه لا يكون انتظار أولاد ونتائج البهائم، ولا انتظار النخل وثمره، ولكن أن يرى المصلحة في كسب الربح من حيث ما كان، ويتصرف فيه كما أراد، فإذا ضيّق عليه وقال اعمل كذا وكذا فقد بطل القراض بذلك. قال: "إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ".

"قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَماً يُعِينُهُ بِهِ"؛ يعني: يعين رب المال العامل بغلام؛ واحد من مملوكيه "عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ"؛ أي: مع العامل، يقوم "الْغُلاَمُ فِي الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ" خاصة "لاَ يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ" أي في غير المال، لماذا؟ معونة الغلام تجيء على أوجه:

- إما أن يعينه في حفظ المال خاصة.

- وإما للخدمة والإعانة

فهذا جائز عندهم أن يقول يساعدك الغلام، فإن الغلام داخل في جملة مال رب المال.

ثم ينتقل إلى حكم القِراض في العروض، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وإنما بيّن الإمام مالك في هذه الفقرة لمَ لا يصح القراض بالعروض، وإنما يكون القراض في دنانير ودراهم المال.

باب القِرَاضِ فِي الْعُرُوضِ

"قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَداً إِلاَّ فِي الْعَيْنِ"؛ يعني: الذهب والفضة، "لأَنَّهُ لاَ تَنْبَغِي الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ" لماذا؟ "لأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِي الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ:

- "إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ: خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ، فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ، فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا"، ثم يبدأ القراض.

- "أَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ".

إذاً: إذا قال له: خذ هذا المال وهو عُروض، بِعه ثم انظر ثمنه أُقارضك عليه، نقول له: وكّله أولاً يبيع لك ويُحضر لك الثمن قلّ أو كثر، ثم اعقد عقد القراض بينك وبينه، أما تعقد عقد القراض مركب على أنه يبيع لك ويتكلف مؤونة البيع، ويكون مجان لك لأنك صاحب المال! نقول: لا هذا لا يصح.

كما أشار إليه بقوله: "إمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ: خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ، فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ، فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا، أَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ, فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ"، إذا قال له هكذا: اشتر وبع بهذه السلعة، إذا كمّلتها وأتممت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت، رجّع لي مثل الذي دفعت إليك، فإن فَضَل شيء من الربح فهو بيني وبينك! هذا ظاهر الفساد، "وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَنٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ، وَقَدْ رَخُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ". وقد يكون بالعكس، أو يكون يأخذ العرض في زمن ثمنه قليل، ولكن الآن لما كمّل المقارضة وراح يحضر له البضاعة نفسها التي ابتدأ بها المقارضة من عنده، فحصل أنها قد غلا ثمنها وصار كثير، فينقص الربح على العامل، وقد يستغرق البضاعة كلها، استغرق ثمن المقارضة كلها وذهبنا من الأصل.

فلهذا بيّن الإمام مالك الوجه الذي به أُبطل القراض في العروض، فلا بد أن يكون القراض في نقد لا في عرض.

قال: "فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ، فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً، فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ"؛ فإن السلع والعروض عُرضة لأن تغلى وأن ترخص، فإنما يكون القراض على نفس الدنانير والدراهم، "فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ، نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ، ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضاً مِنْ يَوْمِ نَضَّ الْمَالُ وَاجْتَمَعَ عَيْناً، وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ." عند الإمام مالك، ويأخذ أجرة المثل عند الإمام الشافعي.

الله يكرمنا بالاستقامة على منهاجه، واتباع حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما جاء به عنه، والاقتداء به والاهتداء بهديْه، ويسلّمنا من الآفات والشرور وكل محذور، في البطون والظهور، وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

08 ذو القِعدة 1443