شرح الموطأ - 362 - كتاب البيوع: باب ما لا يجوز مِنَ السَّلَف

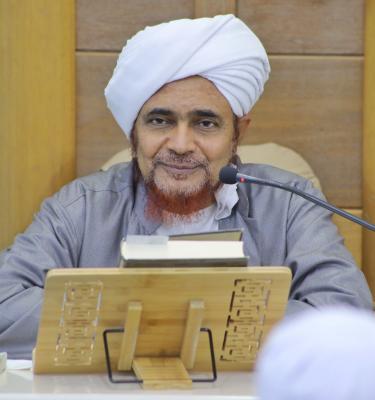

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب البيوع، باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ.

فجر الثلاثاء 23 شوال 1443هـ.

باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

1996 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَاماً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ. يَعْنِى حُمْلاَنَهُ.

1997 - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاً، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَذَلِكَ الرِّبَا. قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ: سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثاً بِطَيِّبٍ، فَذَلِكَ الرِّبَا. قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ، وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.

1998 - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ.

1999 - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رِباً.

2000 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ، فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ، فَلاَ يَصْلُحُ، وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا، فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لأَحَدٍ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرمِنا بشريعته ووحيِه، وبلاغِ ذلك وبيانِه على لسان عبدِه وحبيبه ونبيه، سيدِنا محمدٍ صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه، وعلى آله وأصحابِه ومَن والاه في الله وأحسنَ اتباعَه في امتثالِ أمرِه واجتناب نهيه، وعلى آبائه وإخوانِه من الأنبياء والمرسلين، ساداتِ أهل الصدقِ مع الله تباركَ وتعالى في ظاهرِ الأمر وخفيِّه، وعلى آلِهم وصحبهم وتابعيهم والملائكةِ المقربين، وجميعِ عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرمُ الأكرمين وأرحمُ الراحمين.

ويذكرُ الإمامُ مالكٌ: "باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ"؛ أي: السلف الذي لا يجوز، بعد أن تقدمَ معنا في الباب قبلَه ذكرُ السلفِ الذي يجوزُ والذي يكونُ فيه الفضل. ويذكرُ الآن ما لا يجوزُ، وانقسامَ السلف والقرضِ إلى الأقسامِ الثلاثةِ المذكورة عندنا في هذا الأثر:

- ما كان لله.

- وما كان للإخوة.

- وما كان لأكلِ الخبيثِ بالطيب.

يقول: "باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ"، فذكرَ لنا هذا الحديثَ، أن سيدَنا عمرَ بن الخطاب أفْتى وتكلَّمَ لمّا شاعَ عن: "رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَاماً" فأقرضَه إياه، لكن بشرطٍ، "عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ" يردُ له بدَلَه، "فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ"؛ لأن للطعام حَمل وأجرةَ حمل ونقل إلى ذلك المكان، وأمن في الطريق أيضًا وخطر في أن يمشيَ به، "وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ. يَعْنِى حُمْلاَنَهُ." حملانَ هذا الطعام ونقلَه إلى هناك؟ دخلَ فيه منفعةٌ للمُقرِض، فلا يجوزُ للمقرِض أن يفعلَ ذلك، فتبينَ أن كلَ ما في نقلِه مؤونةٌ إلى مكانٍ آخرٍ، فاشترطَ الدائن أن يفيَه في تلك البلد، فهذا يدخلُ في جُملة المنهيِ عنه من القرضِ الذي يجرُّ منفعة؛ فلا يجوز.

بخلافِ ما لو لم يكنْ في ذلك اشتراط، فلقيَه في بلدٍ آخر وقال: عندَك لي دينُ كذا تعطيني إياه هنا؟ قال: نعم، فأعطاهُ إياه، فلا شيءَ في مثل ذلك لعدمِ وجودِ اشتراطٍ في ذلك، ولا دخولِ شُبهةٍ من وعدٍ ولا عادةٍ ولا غيرِ ذلك.

أو كان المنقولُ أيضًا غيرَ ذي كُلفةٍ -شيء يسير من الأوراق أو الأقلام - يُعطيه إياه هنا أو حيثما كان من دون صعوبةٍ عليه، وهما يَصلان إلى ذاك المكانِ أيضاً لحاجَتهِما، لا لهذا الغرضِ، فذلك يَخرج عن جلبِ الفائدة.

كما يقعُ أيضًا أنه يكونَ أحيانًا فيه مساعدةٌ أو فيه مصلحةٌ لأحدِهما أو للاثنين من غير قصدٍ بمكانٍ، يكونُ الذي يَقترضُ محتاج إلى هذا المالِ في هذا المكان، وذاك يحتاجُ إلى مثلِه في المكانِ الآخر، وما يَحتاج إليه هُنا، فيكونُ في ذلك نوعٌ من الرِفق.

وبهذا تكلمَ بعضُ أهل العلم في مثل هذه المسألة:

- وأداروا الحكمَ على العلة

- وعلى البُعدِ عن شُبهة شرطِ المنفعةِ في القرض

فإذا خلا عن ذلك ففي الأمر سعةٌ.

ومن ذلك أيضًا ما كانوا يُسمونه بالسفْتَجَة، في تلك القرونِ السابقة الأولى، وهو: أن يعطيَ مالاً لآخَر، ولِلآخرَ مالٌ في بلد المعطي يوفيه إياه هناك، ويَكتبُ له بذلك كتاب، فهذا رأوا:

- أنه إذا دخلَ في مصلحة المُقرِض وكان لهُ في ذلك غرضٌ، أنه سلَفٌ وقرضٌ جرّ منفعةً فهو ممنوعٌ.

- وأما إن لم يكن كذلك، فقد جاء أيضًا عن بعض الصَحابةِ أنه كان في مكةَ المكرمة يستلمُ من بعضِهم قرضًا، ويكتبُ له بعدَ ذلك كتابًا إلى وكيلِه بالعراق ليوفيَه إياه، سُئل ابنُ عباسٍ عن ذلك قال: لا بأسَ به. وسُئل سيدُنا عليُ بن أبي طالبٍ عن ذلك قال: لا بأسَ به. فما كان هناك شرطٌ وما كان هناك تطلعٌ منهم لأن يكونَ كذلك، ولكنْ كان هذا يحتاجُ هذا هنا، وذاك ما يحتاجه هنا زائد عنده يحتاجه هناك في البلد، فكان يكتب لهم ليوفوهم بذلك، فهو كما لو اتفق الوفاءُ من دون شرطٍ سابق

ثم علمنا في ذلك اختلافًا للأئمةِ في النظرةِ إلى المسألة:

- إن شرَطَ أن يُعطيَه في بلدٍ آخرٍ وكان لحَملِه مؤونةٌ لم يَجُز، لأنهُ زيادةٌ.

- وإن لم يكن لحَملهِ مؤونةٌ جاز، وبهذا يقولُ الحنابلة وهو كذلك عند غيرهم.

وجاء جوازه عن سيدِنا عليٍ وابنِ عباس والحسنِ بن علي وابن الزبير، وابنِ سيرين وعبدِ الرحمن بن الأسود وأيوبَ السُختياني والثوري، وعن الإمام أحمد وإسحاق.

وكَرههُ الحسَنُ البصري وميمون ومالك، وكذلك المقرر عند الشافعية، لأنه قد يكون في ذلك زيادةٌ.

بعدَ ذلك أوردَ لنا هذا الحديث: "أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاً، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ."؛ هذا ربا واضحٌ لا يجوز، جاء به ليذكرَ في هذا الأثر انقسامَ القرضِ إلى الثلاثةِ الأوجُه. "فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَذَلِكَ الرِّبَا"، كيف تـقرِضُ وتشترطُ أن يردَ لك أفضلَ؟ هذا هو الرِبا بعينِه، وكان الرجل في جهلٍ لهذا الحكمِ العظيم في الشريعة. "قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟" كيف الخلاص؟ قال له: ذلك الربا، قال: كيف تأمرُني وقد وقعتُ في هذا الورطة؟ فماذا أصنع؟ قال له عبد الله بن عمر: "السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ: سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ"؛ تريدُ أن تنفعَ أخاك المسلمَ بما تُقرضُه إياه، طلبًا لرضوانِ الرب، ولنيل ثوابِه والقربِ منه، ومساعدةً له من أجل الله جل جلاله، تقصدُ به وجهَ الله، قال: "فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ"؛ لك القربُ من الله ولك الثوابُ عند الله ولك الرضا من الله، لأنك أردتَ وجهَه وقصدتَ وجهه، فهذا سلفٌ طيبٌ، وهو القرضُ الحسَن، تُقرضُه ليقضيَ به حاجتَه، ثم يردُّ إليك مثلَه من دون زيادةٍ ولا شيءٍ، هذا قصدُك به وجهُ الله "فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ،" لك الثواب عند الله ولك الرضا من الله ولك القرب من الله، قال: "فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ".

قال والثاني: "وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ،"؛ تجبرُ خاطرَه، تتحبب إليه، من أجلِ أن يفرحَ منك، اعطِه "فَلَكَ وَجهُ صَاحِبِكَ"، لك الفرح منه، وجبر خاطره، وخلاص.. فإن كان مع جبرِ خاطرِه وإدخالِ السرور عليه لك فيه قصدٌ لوجه الله أيضًا، فلك وجه الله.. وإلا فما لَكَ إلا ما قصدتَ، ما قَصدك إلا مجرد فرَحهِ ورِضاهُ عنك، خذه... "إنما لكلِ امرِئٍ ما نوى"، وما عاد لك شيء لأن هذا قصدُك فقط، وليس لك غرضٌ في وجه الله.

وإن كنت أصلاً ما تريدُ ولا تندفع لإدخالِ السرورِ عليه ولا تفريحِه ولا جبرِ خاطره إلا من أجلِ طلبِ رضوانِ الله، دخلَ هذا في وجه الله تعالى، وكان جبرُكَ لخاطره من أجل الله. أما أن تجبرَ خاطره لكن تقول: أنا قد أحتاجُ إليه في يومٍ من الأيام يتوسطُ لي عند فلانٍ، فهذا ما فيه إرادة وجه الله، بل إرادة لغير الله سُبحانه وتعالى، "وإنما لكلِ امرئٍ ما نَوى". "فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ".

قال والثالث: "وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثاً بِطَيِّبٍ، فَذَلِكَ الرِّبَا."؛ تعطي حلالاً وتأخذ حرامًا، -مثل هذه القصة- تُسلفه وتشترط أن يردَ لك أفضل وزائد، "فَذَلِكَ الرِّبَا."؛ يعني المحرَمُّ في القرآن، المتوعَّدُ صاحبُه بحرب الله. قال: يا أبا عبد الرحمن كيف تأمرني؟ خلصني من الورطة التي وقعت فيها؟ إيش أعمل الآن وقد اشترطتُ عليه وكتبت الكتابَ عليه؟ فأعاد السؤالَ طلبِ الخروجِ عما وقع فيه من الحرام وكيفيةِ التخلصِ منه، ليخرُج من الحُرمة.

قال له ابن عمر "قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ"، قطِّعْ هذه الصحيفةَ التي فيها طلبُ الزيادة، وأن يرد لك أفضل، وتُبطِلُها وترجع عنها ولم يبقَ شرطٌ.

- "فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ،"، (إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].

- "وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ"؛ يعني: أقل، إن رضيتَ بذلك "فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ عليه"، لك الثوابُ ولك الأجر، وجزاك الله خير، بدَلَ الأفضل أعطاكَ أقل وأنتَ رضيت، فهذا لك ثواب فيه.

- "وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ"، بعد ما علم بُطلانَ الشرط، وأنه لا شرطَ عليه ولا مطالبةَ عليه، "طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ،" من عند نفسِه من دون أثرٍ للشرط السابق ولا التفاتٍ إليه، فذلك شكرٌ من الذي تسَلفَ، "شَكَرَهُ لَكَ، وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ."؛ يعني: أخّرته في الأداء.

إذًا؛ فهكذا شؤونُ السلفِ، بل شؤون جميعِ المعاملات، من صَحَّ له قصدُ وجه الله فهو الرابح في كل معاملة، ومن لم يصِح له قصد وجه الله ثم سَلِمَ من مخالفةِ الشريعة، فهو صاحبُ الكفاف، لا لَه ولا عليه، وإن كان خالفَ أمرَ الشرع وأرادَ غيرَ وجه الله، فذلك هو الخاسر وإن ظنّ نفسه رابح.

فلذا لا تجد الذين تعاملوا بالربا وارتضَوه، تمرُّ عليهم السنوات والأوقات إلا وهم في كروبٍ وفي أحزان، وما بين إفلاسٍ وديونٍ، وما بين أنواعٍ من الآفات والهلاك، (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ) [البقرة:276]، مهما رأيته كثُر وكبُر، فالمَحقُ وراءه وسيأتيه هذا المَحق ويُمحَق، وعليه الإثم والعقاب، والعياذ بالله تبارك وتعالى.

مرّت عليهم قبل سنوات أزمةٌ، جاءت عند الرأسمالية وفي بنوكِ أمريكا وغيرِها، وأصبحوا من كان عنده كذا مليون البارحة، في اليوم الثاني لم يبقَ له شيءٌ، راحت كلُها! .. (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) [البقرة:276].

قال: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) ]الروم:39]. هؤلاء يُقبلُ الخير عليهم، وتكون البركة عندهم، لأنهم تصدقوا لوجه الله الكريم، (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ) [البقرة:274-275].

أولاً: في الدنيا ليس لهم قومةٌ، ولا يستمر الأمر لهم بل يسقطون. وفي القيامة يُحشَرون كلما قام أحدُهم سقط، كلما قام أحدُهم سقط في موقف القيامة، وكلما أقامَتْه الملائكةُ يسقط، وبطنُه من أكل الرِبا منتفخة، وهي أمامَهم مثلُ الجبل، قُم! يقوم ويسقط، تقيمه الملائكةُ بالقوة فيَسقط (لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ) كأنه ممسوسٌ ومصروع، (ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ) يريدون يركبون عقولهم وموازينهم أمام حكم من عند الخلّاق، مجانين هؤلاء!! (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ) مَن قال لك أن هذا مثل هذا؟ أنا الخالقُ العالِم، هذا يجوز وهذا لا يجوز، لا يكون هذا مثل هذا، ما أحللتُه وما حرّمتُه ليس سواءً، (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [البقرة:216].

وهكذا ينبغي للمؤمنِ في معاملاتِه أن لا يغفلَ عن وجهِ ربه، وقصدِ وجهِ ربه، وإرادةِ وجه ربه، بحركاتِه وسكناته، ويتعلمَ ذلك ويتدرب على ذلك ويتمرنَ على ذلك، حتى ينجوَ من المهالك، وتحصل له الزيادة من المواهب، من ملك الممالكِ جلّ جلاله، ويسلكَ مع كل سالك، ويَنسُك مع كل ناسك، فيحوز من المُلك ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطرَ على قلب بشر.

قال: "وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ."؛ ليس له شرطُ شيءٍ غيرَ أن يُقضى كما هو، بلا زيادةٍ ولا نقصان، وما له أخذُ شرطٍ آخر، وبذلك لا يجوز له أن يقول: بعطيك هذا لكن أجِّر عليّ الشقة الفلانية، أو أعط فلاناً من أصحابي الباصَ الذي تؤجره.. وأنا أعطيكَ القرضَ، قال مرحبا، لا مرحباً بك ولا به، كلكم في شر النبأ!.. هذا قرضٌ جرَّ منفعة، تقرضُه لوجه الله ويردُ لك، لا يؤجِر عليك ولا على صاحبك، ولا يحملُ ولدَك ولا يحمل حُمولَك، ولا يُصلح لك شيء، ما لك شيء إلا الذي أخذَه منك يردُه إليك فقط . قال "مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ"؛ أي: لا يجوز أن يشترطَ شرطاً آخر.

قال: "وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ"؛ قبضةً من علفِ الداوب، هذا قرض، ولو قال له أعطِ الحيوان الذي لنا قبضةً من علف، فهذا ممنوعٌ مقابل القرضِ، أبدًا مالَكَ إلا الذي أقرضت، و"مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رِباً". إذا اشترط قبضةً من علفٍ دخل في الربا واللعنةِ على قبضة علف! لا حول ولا قوة إلا بالله.

لذا كانوا يتحرزون، إذا جاء واحد يقترض منه وعنده حاجة يحتاجها للبيت، ما يقول له وصّل هذا للبيت، لا، يقول لواحد آخر، لا هذا الذي أعطاه قرض، وإن كان بيتُه بجانب بيتِه، لا يمكنُ أن تعطيَه وأنتَ في وقت القرضِ، كأنه يقول: اخدمنا مُقابلَ ما أقرضتك، لا يجوز، مالَكَ إلا ما أقرضتَ.

"قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ" استدان "شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ".

- وَعَلَيْهِ الأئمةُ الثلاثة.

- وقال الحنفية: لا، ما يكونُ سلفٌ إلا في موزونٍ أو مَكيلٍ، ما يُكالُ ويوزَن فقط، وغيرُ ذلك حيوان أو غيره، لا. قال: مهما كان فيه أوصاف محددة،الحيوان يختلفُ شكله، يختلف لونُه، يختلف حركتُه، يختلف بهجته وجماله، تتفاوت القيمةُ بسبب ذلك، فعندَهم ما يمكن الإسلافُ في الحيوان.

- قال الشافعيةُ: يجوز.

- وكذلك المالكية قالوا: "فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ"؛ يعني: يجوز هذا السلف.

فهو عند الأئمة الثلاثة جائز، دليلُه ما تقدمَ أن النبيَ ﷺ استسلفَ بَكرًا فتي من الجمال، ثم قضاهُ ﷺ ببَكرٍ بل بخَيارٍ رَباعٍ من الإبل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

"وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ"؛ ما يجوز السلفُ في الجواري، يقول: تسلفنا الجارية حقك؟ كيف تسلّفنا الجارية! والسلفَ يترتب عليه مِلكٌ، والملكُ يجيزُ الوطءَ في المملوكةِ، بتصلحون لعبٌ وفوضى واستحلال للفروج؟!! ما يجوز هذا.. أن يُسلفَ الجارية، بخلاف أن يسلفَ المملوكَ، ومع ذلك أيضًا قال الحنفية: يجوز أن يُكاتِبَ عبدَه على مملوكٍ، فقالوا لهم: الآن أنتم الذي أصّلتموه رجعتم عنه، قلتم لا يمكن بيع حيوان بحيوان، وهذا يفكُ عبده ويعتقه بمقابل يجيء له بعبد آخر، فهذا مثله! وعلى كل الأحوال فهذه مواطنُ اجتهاد أئمةِ الدين، عليهم رضوانُ الله تبارك وتعالى.

إذًا؛ يُمنعُ قرضُ الإماءِ، وعليه جماهير علماءِ الشرعِ المصون، فكذلك قال مالك والشافعي، وجاءت أيضًا الرواية عن أحمد، لأن الفروجَ لا تُستباحُ إلا بنكاحٍ أو ملكٍ بعقدٍ لازمٍ، والقرضُ ليس بعقدٍ لازمٍ؛ لأن المقترضَ يردُّه متى شاء، فأشبهَ الجاريةَ المشتراةِ بالخيار، وبالإجماعِ لا يجوزُ وطءُ الجاريةِ المشتراةِ بالخيارِ حتى ينقضيَ وقتُ الخيار -تنتهي أيام الخيار- فكذلك هكذا.

وقال أيضاً بعضُ الشافعية وبعضُ المالكيةِ: أنه إن كانت الجارية ممن تَحرُم عليه لنسَبٍ أو رضاعةٍ حرمةَ تأبيدٍ، فهذه يجوز قرضُه إياها، أو كانت المقترِضةُ امرأةً مثلَها، يجوز قرضُها إياها، إما ترُدّها أو ترد غيرَها.

وهكذا؛ فإذا أقرضَ جاريةً فوَطِئَها:

- قال المالكية: لا يجوزُ أن يُرجِعها نفسَها للمقرِض أبدًا، لأنها خلاص دخَلتْ في مِلك المُقترِض، وعليه أن يردَّ القيمةَ ويُرجّعَها لمالكِها الأول.

- وقال الشافعيةُ: يردُّها ويردُّ معها أجرةَ عَقرِها، وإن كانت حَمَلت فبعدَ الولادةِ يردُّها وولدَها، ويردُّ ما نَقصَ من قيمتِها بسببِ الولادةِ والحمل.

أصلَح الله أمورَ المسلمين ودفعَ الأسواء عنهم ورزقهم تحكيمَ شريعته، والعملَ بما جاء به نبيّه، وخلَّصهم من الاستتباعِ والاستعباد لأنظمة الفُجّارِ والكفار والأشرار في جميع شؤون حياتِهم، وخلَّصهم من جميع المصائب والأسواء والأدواءِ في السِرّ والنجوى، وجعل هوانا تبعًا لما جاء به حبيبُه المصطفى ﷺ في الظاهر والخَفاء، بسر الفاتحة إلى حضرة النبيِ محمدٍ ﷺ.

27 شوّال 1443