شرح الموطأ - 307 - كتاب الطلاق: باب ما جاء في عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا إِذا طُلِّقَتْ فيه

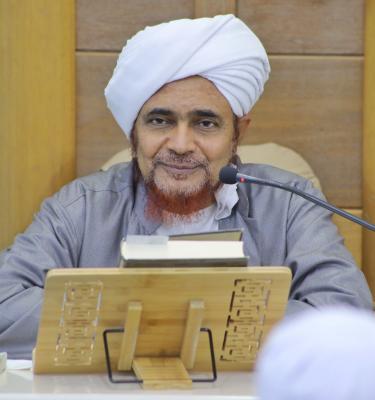

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الطلاق، باب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِيه.

فجر الأحد 29 جمادى الأولى 1443هـ.

باب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ

1698 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا. فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي. وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَمَا بَلَغَكَ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

1699 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.

1700 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا، حَتَّى رَاجَعَهَا.

1701 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: عَلَى زَوْجِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟ قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟ قَالَ: فَعَلَى الأَمِيرِ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكْرمِنا بشريعته ومبيّنها لنا على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيِّدنا مُحمَّد صلَّى الله وسلَّم وبارك وكرَّم عليه، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأخيار، أول متلقٍ لحُسن تبيينه، وعلى مَن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الحق لهم القدر والشأن، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصَّالحين أهل العرفان، وعلينا معهم وفيهم إنه الكريم المنان.

أما بعدُ،

فيذكر الإمام مَالِك -عليه رضوان الله تعالى- بعض ما يتعلق بعِدِّة المرأة، وسكنها في بيت زوجها الذي طُلِّقت فيه، ويشير إلى ما كان من اجتهادات الأئمة فيما يتعلق بمسألة النَّفقة والسُّكنى للمعتدَّة.

فالمطلقة إن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا، فبالإجماع يجب لها النَّفقة والسُّكنى، بل ثابتٌ التوارث بينها وبين زوجها إن مات هو أو ماتت هي، فكلٌ منهما يرث الآخر، فهذه المطلقة بالطلاق الرجعي، وهي طلقةٌ واحدة، أو طلقةٌ ثانية من دون مقابلٍ ولا عِوضٍ يرجع إلى جهة الزوج، فهي ذات طلاقٍ رجعي يلزم لها النَّفقة، ويلزم لها السُّكنى على زوجها بالاتفاق، وبإجماع الأئمة عليهم رضوان الله تعالى.

أما إذا كانت مبتوتة، مُطلَّقة طلاق بائن بينونة كبرى بالثلاث، أو صغرى بطلقةٍ أو طلقتين، بعوضٍ؛ بمخالعة، بعوضٍ يعود إلى جهة الزوج فهذه المبتوتة:

-

يقول الحَنَفِية: أنَّ لها النَّفقة والسُّكنى أيضًا وإن كانت مبتوتة وإن لم تكن حامل.

-

وأما إذا كانت حامل أيضًا فقال عامّتهم وجمهورهم: يجب لها النَّفقة والسُّكنى حتى تضع لقوله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:6].

إلا ما جاء عن الإمام أحمَد -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- فإنه حمل تلك على غير المبتوتة، والمُتوفى عنها زوجها أيضًا لا تلزم نفقتها بالاتفاق، لأن مال الزوج قد صار مال وارث ولها نصيبها من الإرث.

وهكذا أجمعوا على وجوب النَّفقة والسُّكنى للمعتدَّة بالطلاق الرجعي؛ لأن النكاح قائم ولا يُبَتُّ في شأنه حتى تنقضي العدة.

-

فإذا كان الطلاق بائن فأيضًا يقول الحَنَفِية: لها النَّفقة والسُّكنى.

-

وإذا كانت المُطلقة الحامل البائن لها النَّفقة بسبب الحمل كما هو عند أبي حنيفة وآخرين، وكذلك يقول الإمام مَالِكْ والإمام الشَّافعي: هذه الحامل البائن لها السُّكنى.

-

ويقول الإمام أحمد بن حَنبَل في الحامل البائن: أنه لا نفقة ولا سُكنى لها.

يقول -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- ويذكر حديث: "يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ"؛ أي: كانت آخر ثلاث تطليقات، "فَانْتَقَلَهَا"؛ أي: نقلها أبوها "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ" من موضع عدِّتها وهو موضع سُكناها مع زوجها، نقلها إلى بيته أو إلى عنده، "فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها- إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا" من أجل أن تعتدُّ فيه، فأرسلت إلى مروان إنكارًا منها لانتقالها من بيتها قبل انقضاء عدِّتها.

وإنما يجوز إنتقال المرأة إذا كان هناك عذر كما يجيء معنا في حديث فاطمة بنت قيس في الباب الذي بعد هذا، يأتي الحديث مفصلًا وهو الذي به استُشهد هنا، "فَقَالَ مَرْوَانُ" يجيب لعائشة، "إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ"؛ يعني: بن الحكم، والد المطلقة هذه، "غَلَبَنِي" فلم أقدر على منعها؛ أي: لم يُطعني في ردّها إلى بيتها، أو مُراد غلبه بالحُجَّة؛ لأنه احتجَّ له بما كان بينها وبين أحمائها، أو بينها وبين زوجها من قبل أن يطلِّقها من شرٍ و منازعة، وإن فاطمة بنت قيس لما صارت تستطيل بلسانها على أحمائها ويكون بينهم الشَّر أمرها النَّبي أن تنتقل من البيت كما سيأتي الحديث معنا، فيقول هذا هنا كذلك.

"وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَمَا بَلَغَكَ"؛ يعني: يا أم المؤمنين عائشة "شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟" أخت الضَّحاك بن قيس، هذه كانت من المهاجرين الأوائل، وكان لها عقل وإدراك ومعرفة، فطُلِّقت وأذِن لها ﷺ أن تنتقل من بيتها، استأذنته الانتقال من بيتها، من بيت عدِّتها، فأذن لها قالت: أين انتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يُبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدِّتها، "فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ"؛ يعني: لا حُجة فيه لأنه كان بسبب، وكان كما قالت لِمَا كان بينها وبين زوجها وذويه من الشَّر والُمنازعة والمُخاصمة.

وجاء في رواية عن سعيد بن المُسيِّب أنها كانت لَسِنة، ولذلك أرخص لها النَّبي ﷺ في الانتقال. فأجاب عنها "فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ"، أي: السبب الذي ذكرته، إنما هو "الشَّرُّ" الذي بينها وبين أحمائها، "فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ -يعني عمر ويحيى- مِنَ الشَّرِّ" الذي يُجَّوِّز الانتقال، إن كان عندك أنَّ سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقاربها فاطمة بنت قيس، ما وقع بينها وبين أقاربها من الشَّر فهذا السبب موجود أيضًا هنا، "فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ" فصار مروان إلى خبر فاطمة، أو الاحتجاج بحديث فاطمة بنت قيس.

وهكذا يقول الأئمة فيما يتعلق بهذا الشأن: أن الخروج إنما يكون للحاجة أو الانتقال، وأما الخروج فأيضًا إذا اقتضت الحاجة ذلك نهارًا، ولم يُفرِّق الحَنَفِية بين اللَّيل والنهار فجعلوا أنه لا خروج لها ما دامت في العدِّة.

إذًا؛ فكما تقدَّم معنا أقوال الأئمة -عليهم رضوان الله تعالى- فيما يتعلق بنفقة المعتدة:

-

فالمُتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، وإن كانت حاملًا، لأنه لم يبقَ لزوجها مال؛ فقد انتقل ماله إلى ورثته.

-

فإذا طلَّق امرأته طلاقًا بائنًا إما بخُلعٍ أو ثلاثًا، وإن كانت حاملًا؛ فلها النفقة والسُّكنى للآية الكريمة: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:6]؛ لأن الحمل الذي تحمله ولده، ويجب عليه أن ينفق عليه، ولا يستطيع أن ينفق عليه إلا بالنفقة على أمه فإنه وسط بطن أمه لا يتناول شيء مباشرة من النفقة من الخارج، وإنما يتغذى بتغذية أمه.

وكذلك جاء روايتان عن الإمام أحمَدْ في مسألة السُّكنى: أن لها السُّكنى، والمشهور في مذهبه: أنه لا سُكنى لها ولا نفقة، والقول أن لها السُّكنى والنَّفقة عليه الإمام مَالِكْ والإمام الشَّافعي، عليهم رحمة الله تبارك وتعالى.

-

فظاهر مذهب الإمام أحمَد: أنه لا سُكنى لها ولا نفقة.

-

وقال الإمام مَالِكْ والإمام الشَّافعي: أن لها السُّكنى دون النَّفقة.

-

وقال الإمام أبو حَنِيفَة: يلزم لها النَّفقة والسُّكنى.

فهكذا حكم المُعتدَّة من الوفاة إن كانت غير حامل؛ لا نفقة لها ولا سُكنى. وإن كانت حامل فهناك عن الإمام أحمَد كما تقدَّم معنا روايتان؛ رواية مثل مَالِكْ والشَّافعي أن لها السُّكنى لا النَّفقة. والمشهور عنده: لا نفقة لها ولا سُكنى، وإن كانت حامل، فهاتين الروايتين عن الإمام أحمَدْ كما أشرنا، ويلزم لها السُّكنى عند الإمام مَالِكْ والإمام الشَّافعي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى.

ثُمَّ يذكر لنا -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- حديث: "بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّة"؛ أي: ثلاث، أو كانت آخر ثلاث، "فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ".

وجاء أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ عُثْمانَ طلَّق وهو غلامٌ شابٌّ - في إمارةِ مَرْوانَ - ابنةَ سعيدِ بنِ زَيْدٍ - وأمُّها بنتُ قَيْسٍ - البتَّةَ، فأرسَلَتْ إليها خالتُها فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ تأمُرُها بالانتقالِ مِن بَيْتِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، وسمِع بذلكَ مَرْوانُ، فأرسَل إلى ابنةِ سعيدٍ، فأمَرها أن ترجِعَ إلى مسكَنِها، وسأَلها: ما حمَلها على الانتقالِ مِن قبْلِ أن تعتَدَّ في مسكَنِها حتّى تنقضيَ عِدَّتُها؟ فأرسَلَتْ إليه تُخبِرُه: أنَّ خالتَها أمَرَتْها بذلكَ، فزعَمَتْ فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ أنَّها كانَتْ تحتَ أبي عمرِو بنِ حَفْصٍ. وهذه قصتها ولكن في الراوية التي تقدَّمت معنا رجوع مروان إلى الاحتجاج بقصة فاطمة بنت قيس في جواز الانتقال.

وذكر لنا حديث: "عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فِي مَسْكَنِ" أخته "حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ"؛ يعني: كانت ساكنة في دار أخته حفصة، "وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ" فيمر من خلال هذا المسكن، فيكون أقرب له الوصول إلى المسجد؛ ولكن لمَّا أسكن مُطلَّقته في ذلك المسكن "فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ"؛ يعني: من خلف "الْبُيُوتِ"، إلى المسجد فراح في الطريق الطويل "كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا"؛ لأنها مُطلَّقة، ولا يتكلَّف الاستئذان عليها ولا يصادفها فيراها، فتورَّع عن ذلك وإن كانت رجعية، فصار يسلك الطريق الأطول البعيد حتى لا يصادف هذه المُطلَّقة ولا يضطر للاستئذان عليها.

ومع ما يقول الإمام مَالِكْ -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- كما جاء في (المدونة): أن الرجعية لا بأس أن يدخل عليها مُطلِّقها ويأكل معها إذا كان معها ما يتحفَظ بها.

ثُمَّ جاء عنه أيضًا قول: لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها حتى يراجعها، فصارت روايتان عن الإمام مالك -عليه رضوان الله-. وهكذا فالرواية الثانية أنه لا يدخل عليها بأذن ولا بغير أذن.

-

كذلك قال الإمام الشَّافعي -عليه رحمة الله تعالى-: إلا أن يراجعها.

-

وقد قال بعض الأئمة: أن دخوله عليها واقترابه منها يُعدّ مراجعة ورجعية.

-

وقال الجمهور: ما تكون المراجعة بالفعل لكن بالقول أولًا يرجعها إلى عقده فتعود إلى عقده وتصير له زوجة.

فإذًا؛ مذاهب الأئمة غير ما جاء عن الإمام مَالِكْ، والإمام الشَّافعي، والإمام أحمَدْ أن الرجعية مُحرَّمة، فهكذا قال الإمام الشَّافعي والإمام أحمد حتى يراجعها أولا، وإن كنَّا أبقين حكم النِّكاح وأبقين التوارث بينهم، وحكمنا بصحة الظهار وصحة الإيلاء واللِّعان وما إلى ذلك.

قال: "حَتَّى رَاجَعَهَا"؛ أي: عبد الله بن عُمَر، ابتعد من الطريق الذي فيه مسكنها فلما راجعَها أشهد على رجعتها ودخل عليها.

ثم ذكر لنا حديث: "سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟"؛ أي: بإيجارها. "فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: عَلَى زَوْجِهَا"؛ لأن سُكناها في العدَّة واجبة عليه فواجب عليه يُسلِّم أجرة السكن، فيلزم لها عليه حق السُّكنى وإن كانت مطلَّقة طلاقًا مبتوتًة فيه، وتقدَّم معنا خلاف الإمام أحمَدْ عليه رضوان الله. "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟" السائل يقول له، أيٌ يقول لسعيد بن المُسيِّب مسكين ما عنده القدرة على تسليم الأجرة الخاصة بسكناها.. "قَالَ: فَعَلَيْهَا"، إذًا هي تنفق وتسلم الكِراء والأُجرة من عندها. "قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟"، فقيرة مثل زوجها لا شيء عندها. "قَالَ: فَعَلَى الأَمِيرِ"؛ يعني: من بيت المال يُسلمها، فصارت معوِزة محتاجة من المسلمين، وجب على بيت المال أن يكفلها.

ويقول في جواز الانتقال إذا خافت هدم، أو غرق، أو عدو، أو نحو ذلك، أو حوَّلها صاحب المنزل لكون المنزل عاريَّة أو كان بإيجار فانقضت مدتها، أو منعها السُّكنى تعدّيًا، أو طلب أكثر من أُجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به، فلها إذًا أن تنتقل لأنها في حالة عُذر، فبشيءٍ من هذه الأعذار يجوز لها الانتقال، وإلا فالحق سبحانه وتعالى قد قال: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) [الطلاق:1] وجعلوا في الفاحشة المبيِّنة: مخاصمتها مع أقاربها، أو ظهور أحمائها عليها فعندئذٍ تنتقل من هذا البيت إلى بيتٍ آخر.

رزقنا الله الاتباع لنبيّنا والاقتداء به، والعمل بالشريعة وحُسن تطبيقها في جميع أحوالنا و شؤوننا عبوديةً لربنا، ووفاء بعهده، وطلبًا لمحبته وودّه، وقبلنا وأتمَّ لنا منه مِنَّة التوفيق على التمام في كل قول، وفعل، ونية، وحركة، وسكون، بسر الفاتحة إلى حضرة النَّبي الأمين المأمون.

01 جمادى الآخر 1443