شرح الموطأ -292- كتاب الطلاق: باب ما يُبِينُ مِن التَّمْلِيك، وباب ما يجب فيه تطليقةٌ واحدة من التَّمْلِيك

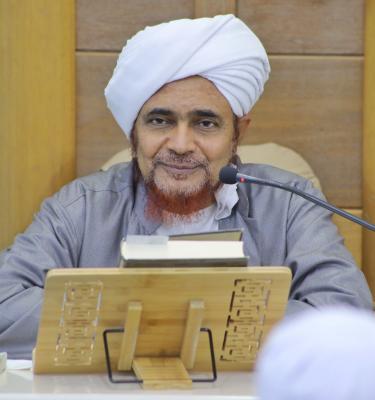

شرح الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الطلاق، باب مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ، باب مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ.

فجر السبت 29 ربيع الثاني 1443هـ.

باب مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

1596 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لاَ تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ، أَنْتَ فَعَلْتَهُ.

1597 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ: لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.

باب مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

1598 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أبِي عَتِيقٍ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: الْقَدَرُ. فَقَالَ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا.

1599 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ. فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّهُ إِليَّ.

نص الدرس مكتوب:

الحمدُ لله على ما أكرَمنا من شريعتِه، وبيانِها على لسانِ خيرِ بريّتِه، سيدِنا محمدٍ ﷺ وأهلِ مودتِه ومحبّتِه ومتابعته، وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، خيرةِ الحقِ في الخلائقِ وصفوتِه، وعلى آلِهِم وصحبِهم وتابعيهم والملائكةِ المقرّبين وجميعِ عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرمُ الأكرمينَ وأرحمُ الراحمين.

وبعدُ،

فيواصلُ الإمامُ مالكٌ - عليه رضوانُ الله تعالى- ذكرَ الأحاديثِ المتعلقةِ بالطلاق، ويذكرُ في هذا البابِ ما يجعل الرجل من أمرِ الطلاقِ الذي جعلَ اللهُ - سبحانه وتعالى - عقدتَه بيده، عقدةَ النكاحِ بيدهِ، أن يَجعلَهُ لامرَأتِه، فَبِجَعلهِ ذلكَ تتمكّن المرأة من طلاقِ نفسِها بما مكَّنَها صاحبُ الحق، وكان في حكمةِ الله - تبارك وتعالى- أن جعلَ أمرَ الطلاق راجعٌ إلى الزوجِ؛ لأنه في الغالب يكونُ أحرصَ أو أحفظَ وأبعدَ عن الاستعجال، ودواعي الاستجابة للعاطفةِ المؤقتة في مختلفِ الظروف، فجعلَ الأمرَ إلى الزوجِ في شأنِ هذا الطلاق.

وإن كان يحصل من بعضِ الأزواج استعجالٌ أو استخفافٌ له أو انطلاقٌ مع الدوافعِ والعواطف، ولكنَّ الغالبَ أن ذلك يكون أغلبَ في النساء، فجعل أمرَ هذا الطلاقِ وحلّ عقدةِ النكاح إلى الزوج، فإذا مكّن الزوجُ غيرَه؛ امرأتَه أو غيرَها، لتُطلِّقَ نفسَها عنه أو يُطلِّقَها غيرُها عنه، فإنَّه بهذا التمليكِ يكونُ قد تصرّف في الحقِ الذي أعطاهُ اللهُ إياه، فيَلزمُ بعد ذلك ذمّته ما يفعله وكيله عنه مِن طلاقٍ، أو ما تفعله امرأته إذا ولّاها أمر نفسها.

إذًا؛ فهذه المسؤولياتُ، وهذه الأحكامُ منوطةٌ بالرقاب، فيَتوجَهُ على مَن وقعَ في يده شيءٌ منها:

-

أن يكونَ حازمًا

-

وأن يكونَ حليمًا

-

وأن يكونَ وقورًا

-

وأن يكونَ ثابتًا

وإلا جَنى ما كان من تصرفٍ منه مباشرةً، أو فيمن استأمَنه وأعطاهُ ذلك الحق، فإنَّهُ إذا أعطاهُ مَن لا يتقي اللهَ ومَن لا يَغلب عليه العقل والحكمة، تَصرفَ بما يضُرُه، وكان هو السببَ في ذلك، ومُؤاخذٌ بهذا التصرفِ، إذًا؛ فإذا اؤتُمِنتَ على أمرٍ، فكُن فيه حازمًا، حريصًا، ومنتبهًا من تبعاتِه.

يقول: "باب مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ"؛ أي: يوقع في الطلاقِ من التمليكِ، والتوكيلِ، والتخييرِ، وما إلى ذلك مما يُستعمل.

فإذا قال: لها أمرُكِ بيَدِكِ فهو بيَدِها، ما لم يفسخْ ذلك أو يعاشرْها بعد ذلك.

-

ورأى المالكيةُ والشافعيةُ، وكذلك الحنفية: أنه إذا قالَ لها مثلَ ذلك، فَيَختصّ ذلك بالمجلسِ الذي هُم فيه. فإذا تَفارقوا ولم تقلْ شيئاً وجاءتْ في اليومِ الثاني قالت: أمس قد قلتَ لي أمرُكِ بيَدِكِ فأنا اليوم أطلقُ نفسي، فلا يفيدُ ذلك شيئًا عندَهم، لأنّه إنَّما هو بالقرائنِ معلّقٌ بالحال والوقت الذي هُم فيه. إلا أن يُصرِّحَ ويقول: جعلتُ أمرَكِ بيدكِ دواماً، أو كلَ يوم، أو إلى شهر، فإذا حدّدَهُ فذلك، وإلا فعندَ هؤلاءِ الأئمةِ لا ينفذُ قولها إلا في ذلك المجلس الذي قالَ لها فيه ذلكَ القول، وجعلَ أمرَها بيدها، فإن باشَرتْ وتصرَّفت وقع، وهكذا وإن أخَّرتْ ذلك إلى وقتٍ آخرَ لم يقعْ شيءٌ من ذلك، فإذا رجعَ الزوجُ فيما جعلَ إليها، أو هي قالت فسختُ ما جعلتَ، فقال: لها فسختُ ما جعلتُ إليك، بطلَ وانتهى.

-

ولكِن جاءَ عن الإمام مالك، وعن أبي حنيفة: أنَّه ليس له الرجوع لأنَّه مَلَّكَها فلم يملك الرجوعَ.

-

وأكثَرُ أهلِ العلمِ يقولون: إذا قال لها بعدَ ذلك؛ أي إذا تراجعَ وفسخَ بعد ذلك، لم يقعْ شيءٌ.

وهكذا جمهور الصحابةِ والتابعين وفقهاءُ الأمصارِ يقولون: من خَيَّرَ زوجتَه فاختارته لا يقعُ عليهِ بذلك طلاقٌ. وجاء عن بعضِ الصحابةِ أنه إذا خَيّرَها: فإن اختارت نفسها وقع بائنًا بثلاث، وإن اختارت زوجها واحدة بائنة، ولكنَّ الجمهورَ على أنَّ ذلك، لا يقعُ منه شيءٌ إذا اختارت زوجها بعد تخييرِها.

أورد لنا حديثَ ابن عمر: "أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟"، في هذه المسألةِ التي وقعتُ فيها، فلمّا قالَ لزوجَتِه ذلك اختارتْ الطلاقَ فَطَلّقتْ نفسَها فماذا ُترى؟ "فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ"، هذا الذي تكلمت به أنت أعطيتها إياه وهي تكلمت به فكما قالت. "فَقَالَ الرَّجُلُ: لاَ تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ". لا تجْعَلْها مطلقة، قال: "فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ، أَنْتَ فَعَلْتَهُ."، أنا قلت لها هكذا؟ أم أنتَ قلت؟ أنا قلتُ لك قل لزوجتك كذا! أنت ملكتها وجعلتها تطلقك ثم تجيء إلى عندي وتقول لا تفعل! أنا الذي فعلتُ أم أنت الذي فعلتْ؟ أنتَ الذي تصرفتَ هذا التصرفَ السيءَ في حالك وبعدها تأتي تقول لي لا تفعل! الأمرُ بيدي كان أم بيدك؟ كانَ بيدِك وأنتَ تركته تجيء تقول لي لا تفعل، ما أفعل لك أنا؟ أنت الذي فعلتَ بنفسِك، "أَنْتَ فَعَلْتَهُ."

وهكذا جاءَ بالروايةِ الأخرى عن ابنِ عمر، قال: "إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ"، يعني: واحدةً أو اثنينِ أو ثلاثة، إذا ملَّكها أمرَها، تُطَلِّق نفسَها تطليقةً أو تطليقتين أو ثلاثا، لأنّه هو ملّكَها ذلك، هذه أمانةٌ أعطاكَ اللهُ إياها إذا لعبتَ بها فاللومُ عليك ليس على أحد غيرك، أنتَ الذي تركت. "إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ: لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ" بالأخُريات، وما كانت وهو "أَمْلَكَ بِهَا" أحقُ بها من غيرِها، "مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا"؛ أي: المطلقةِ الرجعية.

ولكنّ الغالبَ في أمرِ هذا التمليكِ أنهُ إنما يُراد منهُ تطليقةٌ واحدة، فإذا قالت: طلّقتُ نفسي، طَلُقتْ طلقةً واحدة، فإذا ادّعتْ بعدَ ذلك أنَّها اثنان أو ثلاثٌ لا يُقبَل منها، لأنّ الغالبَ إنما يُطلقُ ذلك على المرةِ الواحدة، إلا أن يُصرِّحَ لها، بما شاءتْ من عدد الطلاقِ وما إلى ذلك؛ فيؤاخَذُ على ذلك.

باب مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

قال: "باب مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ"؛ يعني: التمليك الذي يوجبُ طلقةً واحدة.

ذكَرَ لنا "عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ" وخارجةُ بنُ زيدٍ وَلدُ سيدِنا زيدِ بن ثابتٍ الأنصاريِ؛ أحدُ الفقهاءِ السبعة في المدينةِ "أَنَّهُ أَخْبَرَهُ"؛ يعني: أخبرَ سيدَنا سعيدَ بن سليمان، خارجةُ بنُ زيد بن ثابت أخبرَ سعيدُ بنُ سليمان بنُ زيد بن ثابت، "أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ" والده سيدِنا زيد بنُ ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - "فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أبِي عَتِيقٍ"، اسمُه محمد بن عبد الله بن محمدٍ، هذا الجد الذي يسمى أبو عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال: "فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أبِي عَتِيقٍ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ"، يبكي يعني: تسيلانِ دموعًا لندمِه وتأسّفِه على فراقِ امرأتِه، "فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا"؛ أي: جعلتُها مالكةً أمرَها "فَفَارَقَتْنِي، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟" لماذا تتصرف هذا التصرف وتقول كذا! "قَالَ: الْقَدَرُ، فَقَالَ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا"؛ يعني: أحقُ بها من غيرِها، أي: ما دامت في العدة، وهكذا الأصلُ فيه أن يكون واحدةًَ، ويكونُ منها أيضًا إذا اختارت الطلاقَ، أنه يكونُ طلقة واحدة، فهذا هو الأصل فيه إلا أن يَخرجَ عن الأصل بتصريحٍ من الزوجِ وتلفُّظٍ من الزوجة.

قال: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ"؛ يعني: في المجلس، "أَنْتَ الطَّلاَقُ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ" قالت: له أولًا أنت الطلاقُ وسكت، وهذه اللفظة يقول الإمام مالك والشافعي: أنه يقع بها الطلاق، إذا قالتْ له أنت الطلاق، إذا نسبتْ الطلاقَ إليه، أضافت الطلاقَ إلى الرجل.

-

فتقعُ عند مالك والشافعي.

-

خلافًا للإمامِ أبي حنيفة والإمامِ أحمد.

-

كما أنّ الإمامَ أحمدَ خالفَ في كوِنها أيضًا معلّقةً بالمجلس فقال: إذا ملَّكَها أمرَها في المجلسِ وبعدَه.

لكن قال الأئمةُ الثلاثةُ لا ما دامت في المجلس فقط، إلا أن يصرِّح.

"فَقَالَتْ" أول مرة "أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَسَكَتَ" الرجلُ؛ لأنه درى بنفسه هو الذي ملَّكَها، وقعتْ طلقةً عليه. رجعت ثاني مرة تقول له "أَنْتَ الطَّلاَقُ، فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ"؛ يعني: إنكارٌ منه للطلقة الثانية، قال: أنا أعطيتُكِ رخصةً طلقةً واحدة فقط، أما الثانية لا، بفيكِ الحجر، فالمرةُ الأولى سكت تملِكُها ويقتضيها، لكن لما زادت أنكرَ ذلك وقال: بفيكِ الحجر، "ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ"، ثالث مرة، "فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ لمّا كان أميراً على المدينة، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً" وحلفَ أنه ما ملَّكها إلا طلقةً واحدة، هي زادت من عندها ثانية وثالثة، قال: "وَرَدَّهَا إِلَيْهِ"، باعتبار أن الذي ينفذُ إنما هو الطلقةُ الواحدةُ التي ملّكَها، أما الثانية من أين جاءت بها والثالثة.

"قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ.". "قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّهُ إِلَىَّ"، مثلَ قضاءِ مروان في هذه المسألة بأنّه إذا لم ينوِ إلا الطلقةَ الواحدة فواحدة.

وهكذا فإذا قال أمرُك بيدكِ. فيقولُ أيضا أبو حنيفة: على ما نوى الزوجُ، إن نوى واحدةً فواحدة، إن نوى اثنتين فاثنين وإن ثلاث فثلاث، وهو عند الشافعية يقعُ واحدةً رجعيةً في مَن مُلّكتْ أو خُيّرتْ.

وجاء عن مسروقٍ يقول: جاء رجلٌ إلى عمرَ رضي الله عنه قال: إني جعلتُ أمرَ امرأتي بيدِها فطلقتْ نفسها ثلاثًا، فقال عمر لابنِ مسعود: ما تقول؟ قال: أُراه واحدةً، وهو أملك، قال عمر: وأنا أيضًا أرى ذلك. وهكذا جاء عن الشعبي قال: التمليكُ والخيارُ في قولِ عمرَ وعليّ وزيدِ بن ثابت سواء، لكنّ طلقةً واحدة تملكُها لا تزيدُ على ذلك.

وفي قدسيةِ الأمر والمقاصدِ العُلى فيه إنما يحومُ في فكرِ الأزواجِ الصالحين والزوجاتِ الصالحات، أن يكونوا أزواجًا في جنة ربهم وفي آخرتهم، كما جعَلَهم أزواجًا في الدنيا، حينئذٍ يعملون على ما يوجبُ الوصولَ إلى الجنةِ والخلود فيها، (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ * سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٌ) [يس:55-57].

فهكذا تنتهي المقاصد لمن عقلَ من المؤمنين والمؤمنات في شؤون هذه العلائق، فهي أكبر من أن تُتخذ مهزلةً أو مضحكةً أو عاطفةً أو أمرًا يمرُّ بسهولة على العواطفِ والاندفاعاتِ والنزغات، ومن هنا كان ما كان من غلَبةِ المقاصد العُلى.

ثم إن المؤمنةَ إذا دخلت الجنة وكانت قد تزوّجت في الدنيا بعددٍ من الأزواج، إن الله يجعل لها الخيرةَ لتكونَ زوجةً لواحدٍ منهم، فجاء في الحديث أنها إذا خُيّرتْ اختارت من كان أحسنُهم خُلقًا في الدنيا تختاره فتكونَ معه. وأمّا إذا لم تتزوج غير زوجٍ واحد، فإنه إذا دخلَ الجنةَ وهي أيضًا فيكون زوجَها هناك. وكذلك الرجلُ إذا تزوّج بعدة أزواجٍ لم يتزوجنّ غيرَه فإنهنَّ يكنَّ من جملة زوجاتِه إذا دخلوا جميعًا جنةَ ربهم، جل جلاله وتعالى في علاه. ووضعُ الجنة وشأنُها مختلفٌ عن حال الدنيا وأخبارِها وأحوالِها، وهناك يُنشؤون نَشئًا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

اللهم اجعلنا من أهلِ جنّتك، وأعذنا من نارِك وعذابك وغضبك، برحمتك يا أرحم الراحمين، وأصلِح شؤونَ أُسَرِنا وأهالينا وذرياتنا وذوينا، واجعلنا من المستمسكين بالعروةِ الوثقى، مستقيمين على منهج التقى، بسِرّ الفاتحة إلى حضرة الحبيب الأتقى ﷺ.

08 جمادى الأول 1443