شرح الموطأ - 277 - كتاب النكاح: باب إرخاء السُّتُور، وباب المُقام عند البِكْر والأيّم

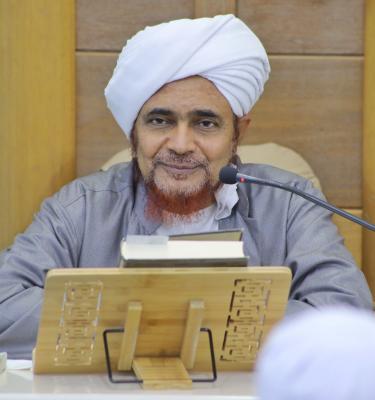

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب النكاح، باب إِرْخَاءِ السُّتُور، وباب الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالأَيِّمِ.

فجر السبت 17 ربيع الأول 1443هـ.

باب إِرْخَاءِ السُّتُورِ

1511 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

1512 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

1513 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.

1514 - قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.

باب الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالأَيِّمِ

1515 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي ضبَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ". فَقَالَتْ ثَلِّثْ.

1516 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

1517 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِى تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.

نص الدرس مكتوب:

الحمدلله مكرمنا بالشريعة الغراء، وبيان أحكامها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وصحبه الكبراء، وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان سِرًا وجهرًا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين أعلى الرحمن لهم قدرًا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع الملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يَرى ولا يُرى.

وبعدُ،

فيذكر الإمام مالك -عليه رحمة الله تعالى- في هذا الباب ماذا يجب من المهر إذا دخل الرجل بزوجته، أو طلّقها قبل الدخول بها، وإذا طلّقها قبل الدخول بها، لم تلزمها العدة، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) [الأحزاب:49] وأما ما الذي يلزم؟

-

فإن كانوا قد سمّوا المهر، وفرضوا الصَّداق، فإنه إذا طلقها قبل الدخول بها فنصف ما فُرض وسُمي من المهر، كما قال سبحانه وتعالى: (فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ)؛ أن يسامحوا فلا يأخذوا شيئًا، (أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ)[البقرة:237] يسامح الزوج فيترك الصداق كله، أو المهر كله.

ومتى يُحكم أنه دخل بها؟ قال جماهير أهل العلم:

-

إذا وطئها فقد دخل بها فعليه المهر كاملًا.

-

وإن لم يطأها وإن اختلى بها، فإنما يلزم نصف المهر.

يقول: "باب إرخاء الستور" جمع ستر، وأراد به التخلية بين الزوجين. يقول: نقل عن سيدنا عمر بن الخطاب،: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ."؛ أي: كاملاً، وهذا يشير إلى أن مذهب سيدنا عمر أن مجرد الخلوة بالزوجة تقتضي وجوب الصداق كاملاً وإن لم يمسَّها. وأوّله المالكية قالوا: إذا ادّعت أنه مسّها.

وذكر أيضًا: "أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ."، مثل قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك روى: "أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ."؛ يعني: إذا اختلفا، فادّعى أحدهما الدخول، وأنكر الآخر، فهذا كلام سعيد بن المسيب، وكان عليه الإمام مالك ورجع عنه، وجعل المصدّق هو المرأة سواءً كان الدخول بها في بيتها أو في بيته.

ومذهب سعيد بن المسيب الذي كان عليه الإمام مالك يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها، صدّق الرجل عليها؛ أي: فادّعت أنه مسّها وأنكر ذلك، فيُصَدّق الرجل، "وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ." وإذا دخلت عليه في بيته فادّعت المسيس، وأنكر ذلك، صُدّقت عليه، وهذا التفريق بين أن يكون في بيتها أو في بيته كان مذهب مالك ورجع عنه، وهو مذهب سعيد بن المسيب.

"قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ."؛ أي: باليمين.

وحملوا أيضًا قول سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على أنه بالخلوة، حيث كانت يكون القول قول الزوجة في دعوى المسيس، وإن أنكر الزوج. وحملوا قول سعيد هذا على الخلوة بالمرأة إذا كانت الخلوة في منزل الزوجة، فالقول قول الزوج في إنكار المسيس، وإن كان في منزل الزوج فالقول قول المرأة، وقال أنه في بيته ينبسط أكثر وتَقِل هيبته، بخلاف في بيت أهلها فإنه يصحبه الانقباض والحياء في البيت الذي يزوره أو ينتقل إليه من بيت أهلها، فلهذا فرّق بين الحالين.

إذًا؛ فهذا الحكم:

-

فإذا اتفقا الزوجين وأقرّا بالدخول فالأمر واضح.

-

وإذا اختلفا في ذلك؛ فالجمهور على أن القول قوله، ولكن بيمينه.

والواجب إذا طلّق دون أن يمسّها نصف المهر، (إِلَّآ أَن يَعْفُونَ)؛ يعني: النساء، ويقولون لا نريد نصف ولا أقل من النصف، بل سامحناه، (أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ)، يقول: خذوه كله ولا تردّوا إليّ نصفًا ولا أقل من النصف بل خذوا الجميع، فهذا بالتراضي إذا عفوا عن ذلك (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ)[البقرة:237].

وهكذا اتفق أهل العلم على أن الصداق يجب كله:

-

بالدخول

-

وكذلك بالموت إذا مات أو ماتت.

واختلفوا إذا طلّق من دون أن يمسّ، فحينئذ فيه النص الصريح: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)[البقرة:237].

باب الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالأَيِّمِ

وفي هذا الباب يذكر الحق: إذا أحدث امرأة، وعنده نساء غيرها، فإنه:

-

إن كانت بِكرًا، فلها حق سبعة أيام لا تدخل في القسمة للبقية.

-

وإن كانت ثيّبًا، فلها ثلاثة أيام لا تدخل في القسمة في البقية

-

وإن كانت ثيّبًا فسبّع عندها، فعليه أن يقضي التسبيع -أي: المبيت سبع ليالٍ- عند كل واحدة من الباقيات من زوجاته.

وهذا الذي ذكره في الحديث. "باب الْمُقَامِ"؛ بمعنى: الإقامة والمبيت عند البِكر والثيّب، بالفتح: مَقام، وبالضمّ: مُقام، وقد قرئ به في القرآن الكريم في قوله تعالى (وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ ۚ )[الأحزاب:13]، وفي قراءة: (لَا مَقَامَ لَكُمْ) في قراءة. المَقام عند البكر، أو المُقام عند البكر المراد به الإقامة، والمراد بذلك المبيت الذي وجب فيه في الأصل العدل فيه، إلا أن يحصل بينهم التراضي والعفو والصفح.

فإذا تزوج امرأة وعنده نسوة غيرها، فإن كانت بِكرًا فلها حق في أن يقيم عندها سبعًا، وإن كانت ثيّبا فلها حقٌّ أن يقيم عندها ثلاثًا، ويدور ولا يحسب ذلك للبقية، فإن أرادت الثيّب أن يقيم عندها سبعًا، فعليه أن يقيم عند كل واحدة من الباقيات سبعًا لأجل العدل، إلا أن يحصل بينهم العفو.

وهكذا ذكر لنا قصة النبي ﷺ في تزوّجه بأم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية، ولقد تزوجها ﷺ بعد أن قُتل زوجها شهيدًا في أحد، وبعد أن انقضت عدّتها خطبها ليكفل أولادها، ويضمهم إليه ويربيهم ﷺ ولتنقل عنه الأحوال فيما يتعلق بالشريعة الغراء، لما كان عندها من عقلٍ واستيعابٍ حسن، وكانت هي التي رُوي عنها أنها كانت تشكر أبا سلمة زوجها -عليه رضوان الله- وتذكر حسن خلُقه، وأنها التي سمعت أن النبي ﷺ قال: من أُصيب بمصيبة فقال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلِف لي خيرًا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خير منها. فلما جاء خبر قتل زوجها أبي سلمة قالت هذا الدعاء، وقالت في نفسها: من أجد خيراً من أبي سلمة؟! ما أرى أني أجد.. الحديث "أبدله الله خيراً منها" فقالت: ولا أرى مثل أبي سلمة في الرجال من يحسن خلُقه مع أهله يكون مثل أبي سلمة، ولكن قالته معظّمة لأمر الشارع، بعد انقضاء عدّتها جاءت خطبتها من قِبل النبي فكان خير من أبي سلمة، ومن ملء الأرض من مثل أبي سلمة -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- وصلى الله على نبينا وآله وصحبه أجمعين. فكانت آخذة عنه ﷺ شؤون بلاغه، وكثيرًا من الأحكام المتعلقة بالنساء خاصة، وأحكام الشريعة عامة.

وكان من مواقفها المشهورة المشهودة أنها تداركت الصحب الأكرمين بوجودها بعقلها وذكائها في صلح الحديبية، فإنه لما تمّ الصلح بينه وبين قريش فأمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم، وأن ينحروا ويحلقوا رؤوسهم، ويرجعوا من عند الحديبية، تثاقل الصحابة عن ذلك لما يرتجون أن يغيّر رأيه ونظره، وأن يدخلوا إلى مكة، فما رأى منهم ما يعتاد منهم من قيامهم بالمبادرة بأمره إذا أمر، فدخل على أم سلمة، فشكا لها ذلك -وكانت معه في صلح الحديبية- فقالت: يا رسول الله، أتحبّ أن ينحروا ويحلقوا؟ قال: نعم، قالت: فلا تكلمهم، ولا تقل لهم، ولا تأمرهم، ولكن اخرج أنت بنفسك وادع إلى بُدنك فانحرها، وادع حلّاقك، فإنهم سيتبعونك.

فتداركتهم حتى لا يصيبهم بتأخّرهم عذاب أو نكص عن أمر رسول الله ﷺ، فخرج عليه الصلاة والسلام ونحر، ودعا بالحلّاق فحلق، فأقبل الناس يحلق بعضهم بعضًا حتى كاد يقتل بعضهم بعضًا من الغم، من المبادرة مع كراهتهم لأن يرجعوا من دون عمرة، ولكن خبأ الله في ذلك الفتح، وقد قال في عموم ما أرشد عباده: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[البقرة:216] وهذا يحصل في حياة الإنسان كثيراً ليعلم عظمة تدبير العليم الخبير.

حتى قصّ علينا -سبحانه- أنه لما جاء الملائكة سيدنا لوط -عليه السلام- (سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ)[هود:77] إيش هذه المشكلة التي تحصل هذا اليوم؟ هؤلاء ضيوف أعزاء كرام وأكرمهم، وقومي لئام مؤذيين، كيف نتصرف معهم اليوم؟ وإذا بهم معهم الفرج كله، ومعهم هلاك أولئك القوم، وفي البداية (سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ * وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ)؛ تزوّجوا النساء؛ أي بنات أهل القرية، هو سمّاهم بناته، (قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ) مالنا غرض ما نريد النساء، (وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ * قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ)[هود:77-79] ولما ذكر ﷺ قال: "لقد آوى لوط إلى ركنٍ شديدٍ" وهو إيوائه إلى الله -تبارك وتعالى- فقالت الملائكة: (قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ) نحن ملائكة ولن يقدروا (لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ)[هود:80] ورتبوا معه، وهؤلاء نزلت عليهم الكارثة في مكانهم وانصرفوا وهربوا.

فالشاهد أنه في البداية استثقلهم، وإذا بالخبر معهم، والخير معهم، وهكذا يحصل للإنسان في حياته كثيرًا، فينبغي:

-

أن يُحسن التفويض إلى ربه.

-

ويقوي الثقة به ويعتمد عليه.

-

ويعلم أن ما اختاره له هو خيرٌ مما اختاره لنفسه.

وكان الإمام الحسن بن صالح البحر ينوي في الدعاء بالعافية، إذا طلب الله العافية؛ قال: "وعافني" نوى العافية من تدبيره واختياره، يقول: وعافني من تدبيري واختياري، لتكرمني بحسن تدبيرك، وجميل اختيارك لي عندك جميل اختيارك لي، وحسن تدبيرك لي أنت أحسن من تدبيري واختياري، (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ۚ )[القصص:68].

ويذكر النبي ﷺ "حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ" -عليها رضوان الله تبارك وتعالى- "قَالَ لَهَا:" عند انقضاء الثلاثة الأيام، "قَالَ لَهَا: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ"؛ أي: احتقار ولا استخفاف، يعني أنتِ عزيزة غير مهانة ولا مذلة..

-

فقيل: أراد قبيلتها.

-

وقيل: أراد نفسه ﷺ

بقوله: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ"؛ يعني: لست بهيّنة علينا، ولا هينة بقبيلتك وجماعتك، إنما نريد إكرامك، ولكن هذا أمر الشرع، وقد قال من قال من أهل العلم والسيرة: أن ذلك منه ﷺ تنزّل، وليكون قدوة لأمّته، وإلا ففي حق نفسه لا يلزمه القسم بين النساء، ولكنه كان يقسِم، وكان يعدل ليكون قدوة، فكان يتنزل ﷺ لأهله ليكون قدوة لأمته ﷺ.

قال: "إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ،"؛ أي: أقمت عندكِ سبعًا، "وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ،"؛ أي: أقمت عند كل واحدة منهن سبعًا سبعًا، "وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ"، اكتفيت على الثلاث التي كنت، "وَدُرْتُ" عليهم كعادتي من ليلة، ليلة، ليلة، وأنه ما يلزمه ثلاث عند الأخريات لحق هذه لكونها جديدة في ارتباطها به.

-

وهكذا كان مذهب الإمام مالك كمذهب الإمام الشافعي وغيره: أنه إذا سبّع بالنسبة للثيّب يسبّع، وإن ثلّث فلا عليه.

-

ولكن قال أبو حنيفة وغيره من الأئمة: أنه إذا أقام ثلاثًا ثلّث عند الأخريات، وإن أقام سبعًا سبّع عند الأخريات.

"فَقَالَتْ ثَلِّثْ"؛ أي: اختارت أم سلمة الاكتفاء بالثلاث، لماذا؟ لأنه رأت إذا سبّع عندها فسيطول بُعده بعد ذلك عنها للمرور عليهن سبعًا سبعًا سبعًا على البقية، فمتى سيصل إلى عندها؟ فاختارت أن تقصر تلك المدة لحرصها على إقامته عندها، واختارت الثلاث مع أخذها بثوبه ﷺ إشارة إلى أنها تحرص على مقامه، ولكن ما تحب أن يطول أيام بعده عنها.

وهكذا ففيه تخيير في الثيّب:

-

بين الثلاث بلا قضاء.

-

أو سبع وقضاء.

هكذا عليه الجمهور. وكما أشرنا أنه:

-

ما يحتاج إلى قضاء في الثلاث للثيّب.

-

وكذلك إذا كان بِكرًا فلا يحتاج للقضاء في السبع.

وسمعنا ما قال أبو حنيفة: أنه يجلس عندهن كما يجلس عندها إن كان سبعًا، وإن كان ثلاثًا.

وذكر "عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ" البصري هذا، "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ"، موقوفًا، وقد ورد أيضًا مرفوعًا، كما ذكره الإمام ابن حجر في الفتح وغيره أنه قال: "لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ"؛ أي: حق للمرأة؛ إن كانت بِكرًا أن يقيم عندها سبعًا، وإن كانت ثيّبًا أن يقيم عندها ثلاثة.

"قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا."، قَالَ: "فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِى تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا." سواءً كانت بِكرًا فأقام سبعًا، أو ثيّبًا فأقام ثلاثًا، والله أعلم.

يقول ابن عابدين في قوله تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا)؛ أي: في المحبة (بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا) في القسم (كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ)[النساء:129]، (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِۚ) [النساء:19]. وراعى الشرع التربية والتسوية والتقويم للنفوس والبُعد عن إثاراتها وعن موجب الوحشة والتنافر والتباعد بين الناس في مختلف شؤون الحياة ومنها ما يتعلق بهذا النظام الأسري (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:50].

والله يرزقنا تعظيم شريعته، والعمل بها، والاقتداء بنبيه محمد ﷺ والقيام بسنّته على الوجه الأرضى للحق ولرسوله ﷺ، وأحيا بذلك الإيمان في قلوبنا، وأحيا بذلك ديارنا ومنازلنا وأهلينا، وجعلنا من الذين استجابوا فحيُوا حياة الأبد لله ولرسوله، ومن الذين استقاموا فارتقوا مراقي القرب والمعرفة والمحبة والرضوان في لطفٍ وعافية، بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

21 ربيع الأول 1443