شرح الموطأ -256- كتاب الصّيد: باب ما جاء في صَيْدِ المُعَلَّمَات

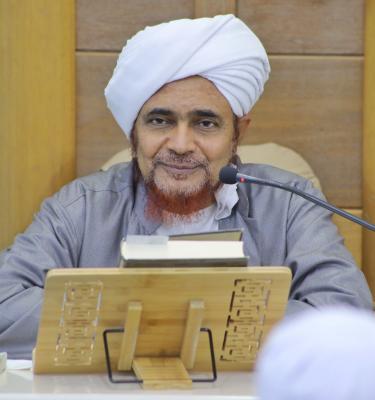

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الصّيد، باب مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ.

فجر الأحد 12 صفر 1443هـ.

باب مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ

1423 - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلَ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ.

1424 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَمَّنْ سَمِعَ نَافِعاً يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ.

1425 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ، فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلاَّ بِضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.

نص الدرس مكتوب:

الحمدُ لله مُكرمِنا بشريعته الغرَّاء، وبيانِها على لسان خيرِ الورى، سيدِنا محمدٍ صلى الله وسلم وبارك وكرَّم عليه وعلى آله وأصحابه من رفع لهم قدرًا، وعلى من اتَّبعَهم بإحسانٍ وجَرى بمجراهم خيرِ مَجرى، وعلى آبائه وإخوانِه من الأنبياء والمرسلين السادةِ الكُبَراء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وجميعِ عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنّه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعدُ،

فيذكر الإمامُ مالكٌ ما جاء في صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ؛ جمعُ مُعلَّم، والمراد به الحيواناتُ:

-

من الكلب، وهو متَّفَقٌ عليه في غير الأسوَد الخالص

-

ثمّ مِن غيرها من الحيوانات ذَواتِ الأربعة التي فيها أنيابٌ تَجرحُ

-

أو الطيورِ التي فيها مخالبُ تَجرحُ كذلك

فهذه الحيواناتُ التي تَقبلُ التَّعليمَ، إذا عُلِّمتْ ثمّ اسْتُعين بها لصيد فصادتْ، ثم قتلتْ المَصيدَ بجَرحهِ بِنابِها أو بمخلبها صار حلالاً إذا أرسلَها المسلمُ، وسمَّى اسمَ الله

-

على الاستحباب عند الشافعية

-

والوجوب عند الأئمة الثلاثة

يسمِّي اللهَ تعالى عند الإرسال، فإذا أرسلها المسلمُ وسمَّى اللهَ -تبارك وتعالى- فأمسَكَتِ الصيدَ فقتلتْهُ بجَرحِه بمخلبها أو بنابها فإنّها عندئذٍ يصيرُ الصيدُ حلالاً يأكله المسلم، قال تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة:4].

"باب مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ"،

-

ومنهم من حصَرَ التعليمَ في الكلاب، والجمهور على خلاف ذلك.

-

ومنهم من استثنى من الكلابِ الكلبَ الأسودَ الخالصَ وهذا الإمامُ أحمدُ بن حنبل -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- والجمهور على خلاف ذلك.

فالعِبرةُ في:

-

أن يكون مُعلَّماً

-

وأن يرسلَه المسلمُ

-

وأن يَجرحَ الصيدَ فيموتَ بسببِ جرحِه، لا بسببِ أن يَصدِمه أو يضغطَه، ولكن بسبب جرحٍ منه.

ولهذا قال تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ)، أي: مُسلِّطِين لها مُرسِلين لها، (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ..) من آداب الصيد، (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) فإنّما يكون هذا الحيوانُ مُعلَّمًا:

-

إذا كان يسترسل بالإرسال وينزَجِر بالزَّجْر.

-

واشترط الشافعيةُ والحنابلةُ ألا يأكلَ من الصيد شيئاً، لما جاء في الحديث: أنه إنْ أكلَ فلا تأكلْ فإني أخافُ أن يكونَ أمسكَ على نفسه، لا ما أمسكنَ عليكم. (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)[المائدة:4].

-

ولم يشترط ذلك الحنفية والمالكية.

قال عليه -رحمة الله تعالى-: "باب مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ"؛ أي: الحيوانات المُعلَّمة من ذواتِ الجوارحِ، حينئذٍ تأتي الشروط:

-

أن يكون الصائدُ من أهل الذّكاةِ مسلماً أو مِن أهل الكتاب الذين تَحِلُّ ذَبيحتُهم.

-

أن يُسمِّيَ اللهَ عند إرسال الجارح، وهذا عند الأئمة الثلاثة، وهو سنةٌ عند الشافعي.

-

وأن يرسلَ الجارحَ على الصيد، فأمّا إن اسْتَرسلَتْ بنفسها فلا يُباح ما أمسكتْ، ولكن بفعلِه يُرسِلُها فتسترسِلُ.

فإذا أرسلها على صيدٍ معيَّنٍ فذهبت فوجدت غيره فأمسكتْهُ، فاختلف الأئمة في غير الذي أرسلها عليه؛

-

فقال الشافعية: يجوز ذلك إذا أرسلها لصيد معين ثمّ ما صادت مع ذلك الصيد فيحلُّ أكله.

-

وقال بعض الأئمة: لا يحلُّ.

-

وأن يكون الجارحُ هذا من الحيوان من الطَّير أو الدَّوابِّ مُعلَّمًا، لهذا قال: (وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ)، وأمّا الكلبُ وأيّ جارحٍ لم يكن مُعلَّمًا من قبل فلا يحلُّ ما أمسكَهُ حتى يُعلَّم.

و يُعرَف التعليمُ:

-

بأن يُجرَّبَ مرارًا أو يَغلبَ على ظنِّه، أو قال الشافعية: يُجرَّبُ مرارًا بأن يسترسلَ إذا أُرسلَ وينزجرَ إذا زُجر.

-

ويُعلَّم أن لا يأكلَ من البهيمةِ شيئاً ومن الصيد شيئًا، كما هو عند الإمام أحمد بن حنبل.

-

وفرَّقَ الأئمةُ بين الطّير والدّوابِّ، فقال: الطَّيرُ ما يضرُّ وإنْ أكلَ، لأنّه ما يتحملُ الضَّربَ في تعليم أن لا يأكلَ، بخلاف الكلب وغيره. وكذلك ألا يأكلَ من الصيد عند الحنابلة والشافعية.

-

-

ويجرح الصَّيد، أمّا إذا خنقَه أو قتله بصدمةٍ فلا يُباح ولا يَصحُّ.

-

أن يرسلَه على صيدٍ معيَّن، فأما إذا أرسله إلى صيدٍ غيرِ معيَّنٍ أو استرسلَ مِن نفسه فلا تحلُّ ذَبيحتُه، (وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة:4].

إذًا؛ فتركُ الأكلِ من الصيد

-

شرطٌ عند الشافعية والحنابلة.

-

وهو شرطٌ خاصٌّ بالكلب عند الحنفية.

قال: "عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلَ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ"؛ فإن لم يَقتلْ وأدركْتَه حيًّا فتُذكِّيه فيحلُّ لك بذكاتك له.

وقال: "عَمَّنْ سَمِعَ نَافِعاً يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ"؛ يعني: سواءً أكلَ منه الكلب أو لا، هذا مذهبُ ابنِ عمرَ كما هو المشهور، وعلمْتَ الخلافَ فيه وعلمتَ أنّ من شرطِ المُعلَّم عند الشافعية والحنابلة ألاّ يأكلَ من الصيد شيئًا، أن يمسكَه حتى إذا جاء صاحبُه أعطاه منه ما يعطيه فيأكلُه.

و "عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ، فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلاَّ بِضْعَةٌ وَاحِدَةٌ"؛ أي: قطعةٌ واحدة، يعني: الكلبُ المعلَّم يقتل الصيد، هل يبيح ذلك أكلَه أو لا؟ فأجابه وقال له: كُلْ، يعني إذا قتل الصيد على الوجه المخصوص فقد كَمُلت ذكاتُه فلا يضرُّك بعد ذلك ما حدث على الصيد، كُلْ ما وجدتَ منه. ونكتفي بهذا.

رزقَنا اللهُ وإياكم الفِقهَ في الدين، والمتابعة لحبيبِه الأمين، وجعلَنا ممَّن هيَّأهم لصَيد جواهرِ العلم والعملِ والمعرفةِ والصدقِ والإخلاصِ والوِجهةِ الصادقةِ إليه، ووقانا الأسواءَ والأدواءَ، ودفعَ عنا وعن المسلمينَ كلَّ بَلوى، وأنالَنا غاياتِ القصدِ والرَّجوى، وفرَّج الكروبَ ودفَعَ الخطوبَ، وأصلحَ القوالبَ والقلوبَ بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

19 صفَر 1443