شرح الموطأ - 219 - كتاب الحج: باب تكبير أيام التَّشْرِيق

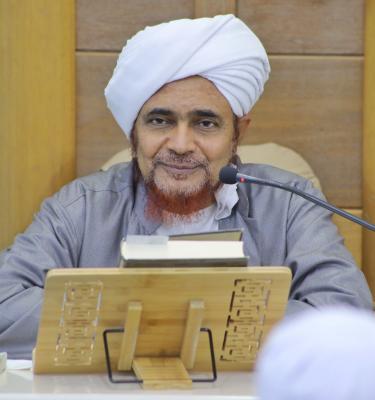

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

فجر الإثنين 2 ذي الحجة 1442هـ.

باب تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

1203 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئاً فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ، فَيُعْلَمَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي.

1204 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، دُبُرَ الصَّلَوَاتِ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، دُبُرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، دُبُرَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ.

1205 - قَالَ مَالِكٌ: وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ بِمِنًى، أَوْ بِالآفَاقِ كُلِّهَا وَاجِبٌ، وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ وَبِالنَّاسِ بِمِنًى، لأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ، حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلاَّ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

قَالَ مَالِكٌ: الأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرمنا بنور شريعتهِ، وبلاغها على لسان حبيبهِ وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وصحابته، وعلى أهل ولائه ومحبته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعدُ،

يذكر لنا الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- "تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ" وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وهي الأيام المعدودات المشار إليها بقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ)[البقرة:203] وكان من جملة الذكر في الأيام المعدودات: ما شُرع من التكبير

-

الذي قال عنه أكثر الحنفية: أنه واجب أيام التشريق.

-

وقيل: هو سنة.

-

وقال الأئمة الثلاثة: أنه سنة أو مندوب أن يكبر في أيام التشريق، خصوصًا بعد الصلوات.

والتكبير شعار المسلمين في الأعياد وعند السرور والمناسبات، وهو إكبار الحق -جل جلاله- وتعظيمه وتقديسه وتنزيهه، واستصغار كل شيء في جنبه، والإقرار بأنه لا يحيط به -سبحانه وتعالى- ولا بوصفه غيره . اللهُ أكبر من أن يحاط به، أو أن يُعرف على الإحاطة لأحد من أهل الأرض والسماء والأولين والآخرين، فليس كمثله شيء -جل جلاله- فهو الأكبر الأعظم الأجل. اللهُ أكبر الله أكبر.. وهكذا يأتي التكبير في الأعياد على قسمين: التكبير المرسل والتكبير المقيد.

-

التكبير المرسل: يتعلق بليلة العيد، ويوم العيد:

-

فهو عند الشافعية وبعض أهل العلم: من حين غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يُحرم بصلاة العيد فطول الليل، ويتأكد عند ذهابه إلى الطريق.

-

وهو عند الحنفية: عند الذهاب إلى الطريق في عيد الأضحى.

-

هذا التكبير المرسل.

-

والثاني التكبير المقيد: وهو الذي يكون بعد الصلوات عقب الصلوات،

-

فقيل بعد كل صلاة

-

خصّصه بعضهم بالفرض

-

وبعضهم أيضًا مع كونه فرضًا أن يكون صلى جماعة.

-

وبعضهم خصّصه بأن يكون صلى فرضًا جماعة في الأمصار، عليه مذهب الإمام أبي حنيفة.

-

قال غيرهم: سواءً صلى وحده أو مع جماعة سواءً كان في مصر أو في قرية وبدو فيُسنّ بعد الصلاة أن يكبر.

-

وكذلك قال الشافعية: هو بعد كل صلاة سواءً كانت فرضًا أو نفلاً أداءً أو قضاءً.

-

فإذا صلى الصلاة ففرغ وسلم يُسن له أن يكبر، وبعد صلاة الجنازة، وبعد كل فرض ونفلً في أيام التشريق، بل من صبح يوم عرفة كما هو المقرر عند الشافعية والمعتمد عندهم، وعند من وافقهم أن التكبير للصلوات يبدأ من بعد صلاة الفجر، بل من طلوع الفجر؛ إذا طلع الفجر فصلى سنة الصبح، سُنّ له أن يكبر، فإذا صلى الفريضة فيُسنّ له أن يكبر، وإذا صلى الضحى فيُسنّ له أن يكبر، وإذا صلى راتبة الظهر سُنّ له أن يكبر، إذا صلى فريضة الظهر سُنّ له أن يكبر، وإذا صلى بعدية الظهر سُنّ له أن يكبر، وإذا صلى سنة العصر يسن له أن يكبر، فإذا صلى العصر يسن له أن يكبر… وهكذا حتى يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، فهذا وقته وهو عند الشافعية ومن أوسع الأقوال؛ فيكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق فيكون خمس صلوات ليوم عرفة وخمس صلوات ليوم العيد، و خمس صلوات لكل من أيام التشريق، من اليومين اليوم الأول واليوم الثاني فصارت عشرين، ثم في اليوم الثالث الفجر والظهر والعصر فصارت ثلاثا وعشرين فريضة، يكبر عقبها.

واختلف بعد ذلك الأئمة في هذا التوقيت للتكبير، وعلمنا اختلافهم بأنه يُسنّ لمن؟ والذي عليه الأكثر أنه يسن للرجال وللنساء، إلا أنه يسن للرجال رفع الصوت، والمرأة تُسمع نفسها.

وثم كذلك يكبر في هذه الأيام للفائتة المفروضة، أو النافلة فيها أو في غيرها والمنذورة والراتبة، وذات السبب ككسوف الشمس والاستسقاء وغيرها، كالضحى والعيد وصلاة الجنازة فهذا شعار الوقت كما قررناه عند الشافعية ومن وافقهم.

إذًا؛ وهو عقب الصلوات المفروضات على المقيمين في الأمصار في الجماعات عند أبي حنيفة، وليس على جماعات النساء إذا لم يكن معهن رجل هذا في مذهب الإمام أبي حنيفة عليه -رضوان الله تبارك وتعالى-. والمعتمد: كما ذكرنا عندهم أنه واجب، لذا يقولون: يجب التكبير؛ أي: تكبير التشريق عقب كل فرض أُدي بجماعة مستحبة، فعندهم واجب وثم في ابتداء وقته لهم اثنا عشر قول:

-

القول الأول: وهو عند أبي حنيفة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقب صلاة العصر يوم النحر، فهو إذًا ليومين فيُكبّر لفجر يوم عرفة وظهرها وعصرها ومغربها وعشائها، ولفجر يوم العيد -يوم النحر- وظهرها وعصرها فقط صار ثمانية فرائض عندهم يُسنّ التكبير بعدها.

-

والقول الثاني: ذهب إليه صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد: أنه يختم عقب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فعلى هذا يكونوا موافقين لمذهب الشافعي، يعني في ثلاث وعشرين صلاة، من فجر يوم عرفة، إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، فهذا وقت التكبير بعد الصلوات.

-

وفي قول ثالث: يروى عن ابن مسعود أنه يختم بعد ظهر يوم النحر، فيكون في سبع صلوات .

-

والقول الرابع: من ظهر يوم النحر يبدأ ويختم في صبح آخر أيام التشريق، فيكون في خمسة عشر صلاة، وفيه قولٌ للشافعي، وهو قول الإمام مالك -عليه رحمة الله تعالى-؛ من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر يوم من أيام التشريق؛ خمسة عشر صلاة .

-

القول الخامس: من ظهر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يُحكى عن ابن عباس وسعيد بن جبير.

-

والقول السادس: يبدأ من ظهر يوم النحر إلى ظهر يوم النفر الأول، الثاني عشر من شهر ذي الحجة.

-

والقول السابع: وعليه مذهب الإمام أحمد: أن أهل منى يبدؤون من ظهر يوم النحر، وأهل الأمصار من صبح يوم عرفة وهكذا.

وعليه أيضًا الشافعية أن الحاج هو مشتغل بالتلبية، فبدايته بالتكبير إنما هو من ظهر يوم النحر، وما قبل ذلك فهو يلبي، فإنه ينقطع عندهم تلبية الحاج ببدايته في رمي جمرة العقبة، فينقطع عندهم التلبية ويبدأ في التكبير من عند رمي جمرة العقبة فتكون الصلوات من ظهر يوم النحر بالنسبة للحاج، وبالنسبة لغير الحاج كما هو مذهب صاحبي أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي: من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، ثلاث وعشرين فريضة وما بينهما من النوافل يكبر بعد كل صلاة.

-

وكذلك يقول: أن غير الحجاج يبتدئون من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الثالث عشر وهذا قول ثامن.

-

والقول التاسع: من ظهر عرفة إلى ظهر يوم النحر.

-

والقول العاشر: التكبير يبدأ من مغرب ليلة النحر في ليلة العيد.

-

ومن مغرب يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق هذا الحادي عشر.

-

والثاني عشر: أنه من ظهر يوم النحر لظهر يوم الرابع، يكون في ستة عشر فريضة فهذه أقوالهم في ابتداء وقت التكبير واختتامها لأجل بعد كل صلاة.

قال الشافعية:

-

والتكبير المرسل في ليلة عيد الفطر ويومها، أفضل من التكبير المرسل ليلة الأضحى.

-

والتكبير المقيد بالصلوات أفضل من التكبير المرسل.

-

وقال: لأن تكبير العيد نصّ عليه في القرآن في عيد الفطر، قال تعالى: في رمضان (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة:185].

-

كما أن صلاة عيد الأضحى عندهم أفضل من صلاة عيد الفطر، للنصّ عليها لقوله (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)[الكوثر:2] ولكن أيضًا هناك القول في النص في صلاة عيد الفطر لقوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ) [الأعلى:14] أي: أخرج زكاة الفطر، (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ)[الأعلى:15] صلاة العيد؛عيد يوم الفطر.

جعلها الله من أبرك الأعياد علينا في هذا العام، وعلى المؤمنين والمؤمنات، وعوّضنا خيرًا عما نازلنا ودهانا من هذه البليّات والمصيبات، ويا محول الأحوال حوّل حالنا إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال.

ويذكر لنا الشيخ عليه -رحمة الله تبارك وتعالى-: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئاً"؛ أي: مستعدًا لأجل الرمي في أيام منى، فخرج في ذلك الوقت، "فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ" يعني: ثالث يوم من أيام التشريق "حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ"؛ يعني: يكبّر بتكبيره من في المسجد، فيكبّر بتكبيرهم من في السوق، فترتجّ منى تكبيرًا حتى يُسمع من أطراف مكة، فيسمعوا التكبير، فيقولوا: من هناك أنه خرج أمير المؤمنين يرمي الساعة، لما يرون لجيج التكبير بين الجبال، من منى إلى أن يصل إلى مكة، هكذا لأن ماحد بينهم يقول بدعة ولا حد منهم يقول مبالغة، ما حد من الصحابة هكذا يقول!.. يضجون كلهم بالتكبير، حتى يصل في أيام سيدنا عمر من منى إلى مكة، يسمعونهم يقولون: الآن خرج أمير المؤمنين يرمي. (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ) [البقر:203]، (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ)[الحج :28]

-

فالأيام المعلومات: اليوم الأول من شهر ذي الحجة إلى اليوم العاشر.

-

والأيام المعدودات: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة أيام التشريق ، (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ).

وذكر لنا مالك قال: "الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، دُبُرَ الصَّلَوَاتِ"؛ يعني: بعد كل صلاة، "وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، دُبُرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ " يوم العيد، "وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، دُبُرَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ" فهذا مذهب الإمام مالك -عليه رضوان الله تعالى- قال: "ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِير" بعد ظهر آخر يوم من أيام التشريق.

" قَالَ مَالِكٌ: وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ" نعم، إلا أن المرأة لا ترفع صوتها، وعليه جمهور العلماء خلافًا لمن خصّه بالرجال، "مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ" أو وحده أيضًا الذي عليه أكثر أهل العلم، وخصّصه الحنفية بمن صلى جماعة "بِمِنًى، أَوْ بِالآفَاقِ كُلِّهَا" على الإطلاق عند أكثر أهل العلم، وخصّه الحنفية بمن كان في مصر من الأمصار، خلاف القرى والبوادي. قال: كُلِّهَا وَاجِبٌ، وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ وَبِالنَّاسِ بِمِنًى، لأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ، حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتَمُّ بِهِمْ" لا يقتدي بالحجاج "إِلاَّ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ".

"قَالَ مَالِكٌ: الأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ" قال تعالى فيها (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ)، فخرج في اليوم الثاني عشر، بعد أن يرمي الجمار (فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ) [البقرة:203].

الله يجعلنا ممن اتقى، ويصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين، في خير ولطف وعافية ويقين وتمكين مكين بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

03 ذو الحِجّة 1442