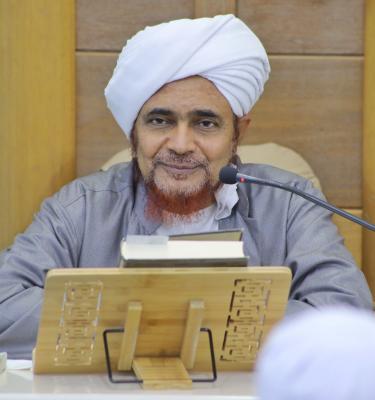

شرح الموطأ - 204- كتاب الحج: باب صيام يوم عرَفة

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب صيام يوم عرَفة.

فجر الإثنين 11 ذي القعدة 1442هـ.

باب صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

1101 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بعرفة، فَشَرِبَ.

1102 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ. قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَدْفَعُ الإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرمنا بشريعته، وبيانها على لسان خير بريّته، اللهم صلِّ وسلم وبارك وكرِّم على عبدك المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله وصحابته وذريته وعترته، وعلى من والاه فيك ومضى على سُنّته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله -تبارك وتعالى- من الخلق وخيرته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

يذكر لنا الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- في كتاب الحج ما يتعلق بصوم يوم عرفة وأيام منى، وهو صيام، ولكنه متعلّق بأيام الحج، فذكره في باب الحج، وكتاب الحج، "باب صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ" وقد تقدّم معنا كلامه عن الصيام.

ويوم عرفة من الأيام التي يُستحبّ فيها الصيام لغير الحاج، وهي من الأيام التي تتكرر بتكرر السنين، فإن الصوم غير الفرض، غير رمضان الذي فرضه الله -تبارك وتعالى-، وما تحول فرضًا بسبب كفارةٍ، أو بسبب نذرٍ، يكون ما وراء ذلك هو: النفل، والصومُ المستحبُّ الذي ينال المُكثِر منه أن يُسمح له من الدخول من باب الرَّيَّان إلى جنة الله جل جلاله وتعالى في علاه.

فمن صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، وصام يوم عرفة، ويوم عاشوراء، وصام ثلاثة أيام في كل شهر، رُجِيَ أن يكون ممن يُسمَح له بالدخول من باب الرَّيَّان، أحد أبواب الجنة الثمانية، فإن الذي ينال حظًا من الصوم غير الفرض والواجب، هو الذي يُدعى من ذلك الباب، فإذا دخل منه الصائمون الذين أكثروا الصيام في الدنيا، أُغلق، فلم يدخله سواهم، ولم يدخل منه سواهم.

هذا الصيام المستحب:

-

منه ما يتكرر بتكرر السنين، وهو صيام يوم عرفة، بل والتسع من ذي الحجة كلها، وصيام يوم عاشوراء، بل وصيام تاسوعاء، بل صوم المحرم كله، وصيام هذه الأيام يكون متكررًا بتكرر العام والسنة.

-

ومنه ما يتكرر بتكرر الأشهر، وهو صيام الأيام البيض -أي: أيام الليالي البيض- والليالي البيض ليلة الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر. والليالي بيض لوجود القمر فيها، وسُمّيت الأيام البيض؛ أي: أيام الليالي البيض.

-

ومنه ما يتكرر بتكرر الأسبوع، وهو صوم الإثنين والخميس.

فيأتي صيام يوم عرفة من أفضل صيام النفل والتطوع، صيام يوم عرفة لما صحّ في الحديث:

-

أنه يكفر ذنوب سنتين

-

وأنه بصيام سنة

-

أو بصيام سنتين

-

وأنه بصيام ألف يوم

إلى غير ذلك مما ورد في صوم يوم عرفة، وأنه كصيام الدهر، إلى غير ذلك مما ورد.

ولكن حمل العلماء -عليهم رحمة الله- ذلك الاستحباب على من لم يكن حاجَّاً وواقفًا بعرفة، واستحبّوا للواقف بعرفة أن لا يصوم تفرّغًا للتضرع؛ والابتهال؛ والدعاء، ولا يَضعف عن أحوال الوقوف بعرفة في ذلك اليوم بسبب الصوم.

وجاء بعد ذلك نظر لأهل العلم، هل يستوي فيه من قَوِيَ على أن يصوم ولا يضعف عن أعمال عرفة من الذكر والدعاء، ومن ضعف عن ذلك؟ أو يُفَرّق بين الاثنين؟

-

والجمهور على أنه لا فرق بين ذا وذاك.

-

وقال بعض أهل العلم: من قويَ على أن يجمع بين الصوم؛ والتضرع؛ والابتهال؛ والدعاء، فهو جمع بين فضيلتين، وهو مستحب له، وحملوا فطر رسول الله ﷺ على بيان الجواز لأمته، ورعايته لحال الأكثر منهم ﷺ، فيكون إذًا أراد بيان الجواز لأمته، فهو الأفضل في حقه من حيث التبليغ، وأداء الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

-

ولكن الجمهور قالوا: لا، سواءً القوي أو الضعيف، ينبغي إذا كان في يوم عرفة حاضرًا محرماً بالحج ألَّا يصوم في يوم عرفة.

إذًا، فما حكم صيامه لمن كان بعرفة؟

-

رجّح الشافعية وصحّحوا: أن صيام يوم عرفة للحاج خلاف الأولى.

-

وقال المالكية: مكروه.

-

وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل: أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه.

ويؤيد هذا ما جاء أنه ﷺ نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، فإذا جاء النهي فدخل في الكراهة، فصار حكم صيام هذا اليوم أنه عظيم الفضل لمن يكن حاجًا، ولم يكن واقفًا بعرفة.

-

قال الشافعية أيضًا: ومن كان حاجًا، ولكنه لن يصل إلى عرفة إلا في الليل، فيُسَنُّ له أن يصوم، إذًا؛ فلا يُكره، ولا يكون خلاف الأولى أن يصوم، لأنه فَقَدَ الحكمة من الفطر في ذلك اليوم، وهو ابتهاله في عرفة، فإذا تأخر ولن يصل إلى عرفة إلا بعد غروب شمسه، فماذا يفعل؟ فليصم أفضل.

-

ومما جاء أيضا عن الشافعية: أنه بالنسبة للمسافر والمريض: فطره أفضل، وإذا صح هذا عندهم، فالحجاج كلهم مسافرون، ما أحد منهم مقيم بعرفة، كلهم مسافرون! فإذا قالوا أن الأفضل للمسافر والمريض أن يفطر في ذلك اليوم، دخل الحجاج كلهم؛ لأنهم مسافرون ما منهم مقيمٌ في عرفة، ولكن النص جاءنا في فطره في عرفة، وحرصه على الصوم أيام كان بالمدينة المنورة.

وفي الحديث أنه دخل مسروق على سيدتنا أم المؤمنين عائشة في يوم عرفة، وقال: هل عندكم من شراب؟ قالت: أولست بصائم يا مسروق؟! قال: إني خشيت أن يكون يوم العيد هذا، قالت: ليس كذاك، إن يوم عرفة يوم يعرف الإمام، ويوم العيد يوم ينحر الإمام، أو ما علمت أنا كنا نعده على عهده ﷺ بصيام عشرة آلاف يوم؟ بل جاء عن السيدة عائشة أنها صامت بعرفة وهي حاجَّة، وأنها صامت في عرفة؛ كأنها فهمت فهم من رأى أن فطر رسول الله ﷺ كان لبيان الجواز لأمته، وكذلك جاء عن بعض الصحابة، رضي الله تعالى عنهم.

ولكن الذي ترجَّح، ومضى عليه عامة الأئمة الأربعة:

-

أن صومه مؤكد لغير الحاج

-

وأن فطر الحاج في عرفة أفضل من صومه

-

وأن صومه في يوم عرفة يكون خلاف الأولى، كما قال الشافعية.

-

أو يكون مكروهًا كما قال المالكية، وفي رواية أن الحنابلة كذلك صرحوا فيه بالكراهة.

أورد لنا الإمام مالك -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- حديث ابن عباس عن أم الفضل، أم الفضل بنت الحارث أم ابن عباس، وأختها ميمونة بنت الحارث؛ خالة ابن عباس. "أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا" يعني: شَكّوا من المرية، واختلفوا، "يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالوا: رسول الله ﷺ صائم أم مفطر هذا اليوم؟ وهم في عرفة معه، ، "فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ"، ما أرى النبي إلا صائم هذا اليوم، "وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ"، وهو في عرفة، قال: قالت: "فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بعرفة"؛ لأنها تعلم أنه ﷺ لا يردّ اللبن ويحب اللبن، وشرع لنا أن نقول إذا شربنا اللبن: "اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه"، وفي بقية الأطعمة: "وارزقنا خيرًا منه"، إلا اللبن فيقول: "وزِدنا منه".

قال: "وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بعرفة"، قد يطلق البعير على الذكر والأنثى، وإن كان الأصل وغالبًا يطلق على الذكر، وهو على ناقته القصواء، البعير الذي كان عليه إنما هي الناقة القصواء التي حجّ عليها ﷺ، فلما ناولوه "فشَرِبَ" فعلموا أنه مفطر، وانتهى الارتياب والشك والتماري الذي عندهم.

لكن جاء في الصحيحين أيضًا أن التي أرسلت الإناء ميمونة، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، فأرسلته أم الفضل أو ميمونة. يبدو أن أم الفضل كانت عند أختها ميمونة، مع أمهات المؤمنين في الخيمة، فأرسلن الإناء معًا، فنُسِبَ إلى ميمونة، ونُسِبَ إلى أم الفضل لأنها أختها، وكانت معها في نفس الخيمة التي فيها، فأرسلن الإناء الذي فيه اللبن، فنُسب إلى كل واحدة منهما، أم الفضل، وأختها ميمونة أم المؤمنين، عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. وأم الفضل زوجة سيدنا العباس بن عبد المطلب.

"فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بعرفة" إذًا، الوقوف يكون وهو راكب أم وهو قائم؟ هذا دليل على أنه كان واقف على البعير، فمرّ عليه وقت العشية من عرفة وهو على بعيره ﷺ.

-

ومن هنا استحب بعضهم أن يكون الواقف راكبًا

-

ورأى بعضهم أن يكون راجلاً، وذلك أقرب إلى التواضع والتذلل

-

ورأى بعضهم أنه إن كان يُتعلم منه، ويؤخذ منه، فينبغي أن يكون راكباً

-

إن كان ممن لا يُتعلم منه، ولا يأخذ عنه أحد، فليكن واقفًا على رجليه

ومن المعلوم أن المتبادَر إلى الأذهان أن عامة الواقفين بعرفة معه ﷺ كانوا غير راكبين، وكان الركوب لِيراهم، ولِيَرونه، وكان أيضًا لأجل الخطبة، فخطب على ناقته القصواء، ونزلت عليه الآية، وثقُل الوحي، فبركت الناقة به، ولما فتر الوحي قامت، فتلا عليهم الآية طريةً من رب السماء، أُُنزِلَت: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ)[المائدة:3] فيا فوز الواقفين معه بعرفة، والناظرين إليه، والسامعين له، وهو يتلوها، صلوات ربي وسلامه عليه.

وفي قول سيدنا جابر: "حتى إذا زاغت الشمس، وأمر بالقصواء فرُحِّلَت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخَطَب"؛ فهو دليل على أنه إنما كان راكبًا على ناقته القصواء. إذًا؛ فالنهي عن الوقوف على الدابة منصرفٌ إذا كان لغير معنىً يوجبه، بأن يتخذه الإنسان مقعد ويجلس يتكلم هو وصاحبه وهو راكب على الدابة، إذا أنت ما تمشي عليها، ولا لك غرض، اخرج من فوقها، لِمَ تثقل عليها وتجعلها كرسي لك؟ فهذا هو المنهي عنه، أما إن كان هناك غرض من مثل خطبة، أو تعليم، أو غير ذلك، فلا كراهة في ذلك.

ولذا خصّص بعضهم النهي عن الوقوف على الدابة إذا أجحف بالدابة. ولذا عمم بعضهم للحجاج أنه ينبغي الركوب لكل واقف بعرفة ينبغي، أو الجمع بين الوقوف في بعض حاله، والركوب في بعض حاله. ومن المعلوم اليوم أنه لم تعد هذه تستعمل للركوب ومع الناس سيارتهم، ويقول بعض أهل العلم: من لم يكن له مركب، فالأفضل أن يقف قائمًا، فإذا أعيا جلس.

إذاً:

-

فجمهور أهل الفقه والعلم أن الركوب بعرفة أفضل لكونه ﷺ وقف راكبًا، ولأن فيه عونًا على الاجتهاد في الدعاء.

-

وجاء عن الإمام الشافعي أنهما سواء، والقصد أن يجتهد في الدعاء، ويحضر قلبه، ركبَ أو قام على رجليه.

حتى قال النووي في شرح الإمام مسلم: في مذهبنا -يعني الشافعية- ثلاثة أقوال، أصحّها أن الوقوف راكبًا أفضل، والثاني غير راكب أفضل، والثالث هما سواء؛ وهو الذي يرويه عن الشافعي.

وفي المناسك قال الإمام النووي: إذا كان يشق الوقوف ماشيًا، أو كان يضعف به عن الدعاء، أو كان ممن يُقتدى به ويُستفتى، فالسُّنَّة أن يقف راكبًا. في (المناسك) فصَّلَ غيرَ القول الذي ذكره في شرح صحيح الإمام مسلم؛ هناك أطلق أنَّ الأصحَّ أنَّ الوقوف راكبًا أفضل، لكن قيّده في كتاب (المناسك) قال: إن كان يشقّ عليه الوقوف ماشيًا، أو كان يضعف به عن الدعاء، أو كان ممن يُقتدى به ويُستفتى، فالسنة أن يقف راكبًا، وإلا ففي الأفضل أقوال للشافعي؛ يعني: إن صحَّ راكباً أفضل، والثاني ماشياً أفضل، والثالث هما سواء، هذا كله بالنسبة للرجل.

قال: أما المرأة، فالأفضل أن تكون قاعدة؛ لأنه أستر لها؛ لا قائمة، ولا راكبة، كما هو المعلوم من أحوال أمهات المؤمنين حين حججْنَ معه ﷺ أنهنَّ في الخيمة، وأنَّ النساء كنَّ يسمعن خطبته في الخيام، وأنه كان يسمعه من بَعُدَ كما يسمعه من قَرُب، فكان صوته في كل خيمة.. في أبعد واحد مثل الذي جنبه يسمع صوته ﷺ ففتح الله الآذان لخطبته، وأوصلها إلى جميع الواقفين في عرفة. ومن المعلوم أنه لم يكن يُستعمل شيء من مكبرات الصوت، وما هناك شيء إلا صوته المعتاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.

-

وهكذا، يقول الحنابلة:

-

الأفضل أن يقف راكبًا على بعير كما فعل النبي ﷺ فإنه أعون له على الدعاء.

-

وقيل: الراجل أفضل أيضًا -كالقول الثاني عند الشافعية- أنه أخفّ على الراحلة.

-

وقالوا: يُحتمل التسوية، وهو القول الثالث عند الشافعية.

-

-

وكذلك المالكية يقولون: نُدِب ركوبه بالوقوف، ثم إلى الركوب قيام للرجال إلا لتعب نعم.

وذكر: "عن عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ"؛ يعني: وهي حاجة لأنها لا ترى استحباب فطره للحاج، فهي ممن حمل فعله ﷺ على التسهيل وعلى بيان الجواز. "وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا"، يقول قاسم ابن محمد وهو ابن أخيها محمد بن أبي بكر،"عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَدْفَعُ الإِمَامُ"؛ يعني: أمير الحج بعد غروب الشمس، أنه وقت دفعه في يوم عرفة "ثُمَّ تَقِفُ"، هي برهة من الزمن تتأخر"حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأَرْضِ"؛ يعني: يفرغ ويصير بياض، ما بقي فيه ناس ما بقي أحد، فيَخْلُو الموضعُ من سواد الناس، لماذا؟

لأنها تريد أن تفطر، ولماذا تنتظر حتى يذهب الناس؟ لأنها تحتاج إلى كشف وجهها للفطر، فما تحب أن يكون ذلك مع وجود الناس، فإذا ذهب الحجاج كشفت وجهها وفطرت، فإنها أخذت منه ﷺ لما حجّت معه حجة الوداع أن أمهات المؤمنين كنّ يغطين وجوههن، حتى قالت: إذا أقبل علينا الركبان، أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا ذهبوا -يعني: كانوا في خلوة- كشفوا عن وجوههن؛ لأنهن محرمات، ولكن اختار ﷺ لزوجاته -أمهات المؤمنين- ومن معه من بناته أن يكنّ مستورات أمام الرجال، وجوههن مغطاة، وإن كنّ محرمات، وكان هذا اختياره لأسرته ولخاصّة من يقرب منه ﷺ.

"ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ"؛ أي: لأنها صائمة، وأرادت ذهاب الرجال حتى لا تتعرض لكشف وجهها أمام أحد. رضي الله عن أمهات المؤمنين، وصحابة النبي الأمين، وآل بيته الطاهرين، وجميع الصالحين، وعنا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

-

وصرَّح الحنفية: أنه إذا كان لا يضعفه عن الصوم فهو مستحب له في عرفة، لا يضعفه الصوم عن الدعاء والتضرع، فهو مستحب له في عرفة

والله أعلم.

رزقنا الله الاستقامة، وأتحفنا بالكرامة، ودفع عنّا الآفات وموجبات الندامة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وربطنا بعبده المظلّل بالغمامة، حبيبه المصطفى محمد إمام أهل الإمامة، ربطًا لا ينحل في جميع الشؤون، في الظهور والبطون، و جعلنا به في قومٍ يهدون بالحق وبه يعدلون، ويفرّج كروب أمته أجمعين، و يرفع البلايا عنا وعنهم، وبارك لنا ولهم في هذا الموسم، وفتح فيه أبواب الفرج لأهل لا إله إلا الله، ورد كيد أهل الزيغ والضلال والكفر والشقاق والنفاق، وأصلح الأحوال لنا ولأهل الإسلام أجمعين، بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

13 ذو القِعدة 1442