شرح الموطأ - 203- كتاب الحج: باب البَدْء بالصَّفا في السَّعي، وباب جامع السَّعي

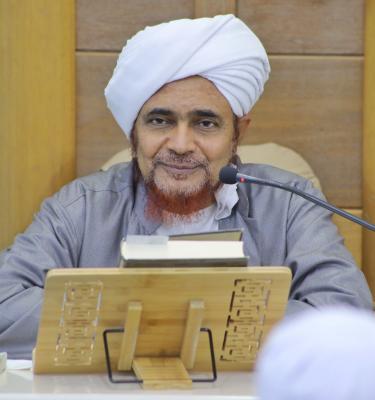

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج: باب البَدْء بالصَّفا في السَّعي، وباب جامع السعي.

فجر الأحد 10 ذي القعدة 1442هـ.

باب الْبَدْءِ بِالصَّفَا فِي السَّعْي

1091- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا وَهُوَ يَقُولُ: "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ". فَبَدَأَ بِالصَّفَا.

1092- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاَثاً وَيَقُول: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ". يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو، وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

1093- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر:60] وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ.

باب جَامِعِ السَّعْي

1094- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) [البقرة:158] فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاَّ، لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا).

1095- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مَاشِيَةً، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً، فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ، فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا حَتَّى نُودِيَ بِالأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، وَكَانَ عُرْوَةُ إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْىِ، فَيَعْتَلُّونَ بِالْمَرَضِ حَيَاءً مِنْهُ، فَيَقُولُ لَنَا فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ: لَقَدْ خَابَ هَؤُلاَءِ وَخَسِرُوا.

1096- قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي عُمْرَةٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ، أَنَّهُ يَرْجِعُ فَيَسْعَى، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى وَالْهَدْيُ.

1097- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ؟ فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ.

1098- قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئاً، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ، ثُمَّ يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الطَّوَافِ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1099- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَشَى، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْه.

1100- قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ جَهِلَ فَبَدَأَ بِالسَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. قَالَ: لِيَرْجِعْ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ وَيَسْتَبْعِدَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، رَجَعَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى وَالْهَدْيُ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته ودينه، وبيان ذلك على لسان عبده وحبيبه وأمينه، سيِّدنا مُحمَّد بن عبد الله الرَّحمة المُهداة والنِّعمة المُسداة. اللَّهم صلّ وسلِّم وبارك وكرِّم على سيِّدنا المُجتبى المختار مُحمَّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الهداة، وعلى مَن والاهم فيك واتبع هداهم إلى يوم المُلاقاة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتَّابعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الرَّحمين.

ويذكر سيِّدنا الإمام مالك -عليه رحمة الله تعالى- الأحاديث المتعلقة بالسعي فيما بين الصَّفا والمروة، وهي كما قال الحق -تبارك وتعالى-: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) [البقرة:158]، فيكون السَّعي واجبًا وهو من أركان الحج عند الإمام الشَّافعي وكثير من أهل العلم ومن أركان العُمرة كذلك، لا يتأتى جبره بدم ولا غيره.

والخلاف فيمَن سافر عند الحنفية أو مَن جاء بأكثر الطَّواف أو معظم السَّعي بين الصَّفا والمروة، فالسَّعي بين الصَّفا والمروة واجب للحج وواجب للعُمرة، ويكون بعد طواف كما تقدَّم معنا ومضى في الدُّروس السَّابقة. لا يصح أن يكون السَّعي إلا بعد طواف، فلهذا لا بُد من الترتيب بينه وبين الطَّواف، فلو قُدِّم السَّعي على الطَّواف لم يعتد به ويأتي بسعي آخر كما أشار إليه هذا الحديث الأول الذي ذكره الإمام مالك.

"عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله تعالى عنه-، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا وَهُوَ يَقُولُ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ". فجاء الحديث عند مُسلم وغيره برواية: "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ". وجاء عند النَّسائي وغيره برواية: "ابدؤوا بما بدأ الله به". وكان بعد أن أتم طوافه، وصلَّى الرَّكعتين، وجاء إلى الرُّكن فاستلمه، وقبَّل الحجر ثم توجّه فخرج من باب الصَّفا إلى جبل الصَّفا، فارتفع عليه ﷺ قدر قامه، والتفت إلى البيت حتى رأى البيت مع ارتفاعه، فاستقبل البيت وكبَّر وحمد ودعا ثم مضى. وجاء عنه هنا أذكار ودعاءٌ في بداية السَّعي، وكذلك تكرير ذلك على المروة وكلّما صعد على الصَّفا أو على المروة فإنه يرتفع قدر قامة -هنا وهناك-، وكل ما صعد على الصَّفا أو على المروة جاء بذلك الدُّعاء فهو من المُستحب المسنون.

-

أما البداية بالصفا فإنها واجبة عند جمهور أهل العلم.

-

ويروى عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يلزم الترتيب.

والحديث دال على مذاهب أكثر أهل العلم في وجوب الابتداء بالصفا.

○ فالبدء من الصَّفا من الواجبات.

○ ومن شروط صحة السَّعي.

فلو بدأ بالمروة لم يحسب له مسعاه حتى يصل إلى الصَّفا.

-

وكذلك قال جماهير العلماء: أن المشي من الصَّفا إلى المروة يعد شوطًا، والعودة شوطًا ثاني، والرجعة من الصَّفا إلى المروة شوط ثالث وهكذا.

-

وشذّ بعضهم فرويَ عنه، أن الذهاب والرجعة شوط واحد، فيحتاج إلى أربعة عشر شوط.

-

وقال الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم: بل الذَّهاب من الصَّفا إلى المروة شوط كامل، والعودة شوط آخر وهكذا حتى يصير السابع على المروة.

"نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ"؛ أي: أن الله قال في كتابه: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ) [البقرة:158] "فَبَدَأَ بِالصَّفَا". وأخذ الشَّافعية وغيرهم في وجوب الترتيب بهذا الحديث: "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ". فمنه ما جاء أيضًا في الوضوء من وجوب الترتيب، و"نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ"؛ ذكر الله الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين؛ فأوجبوا الترتيب، وقالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالبداية بما بدأ الله به جلّ جلاله وتعالى في عُلاه.

وهكذا قال عامة العلماء ينبغي أن يخرج من باب الصَّفا على الترتيب الأول، لكن الآن ما عادت توجد هذه الأبواب، وكان ما بين الرُّكنين اليمانيين وهو أقرب إلى جبل الصَّفا وبدايته، فكانوا يخرجون منه. ولم يرَ المالكية تحديد الخروج من باب الصَّفا فليخرج من أي باب إلى الصَّفا. والذي ورد من فعله ﷺ أنه استلم الحجر ثم خرج من باب الصَّفا إلى المروة صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم. وفيها قال: "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ" صلوات ربي وسلامه عليه.

وجاء في الرواية الأخرى: "ابدؤوا بما بدأ الله به"، وهو كما أسلفنا في رواية الإمام النَّسائي -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- بإسناد صحيح. وهذا الحديث الذي رواه مالك في الموطأ بلفظ المضارع: "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ" بلفظ الإخبار ومعناه الأمر، جاء في رواية مُسلم -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-.

إذًا، فالأمر دال كما قال الجمهور: على وجوب الابتداء بالصفا، في قوله: "نَبْدَأُ"، وفي قوله: "ابدؤوا" سواءً كان على وجه الإخبار أو على وجه الأمر، والأمر أصرح. وهكذا يبحثون في مثل هذه المسألة عن:

هل أن الواو لمطلق العطف من غير تعرُّض لمقارنة ولا لترتيب؟ أو أنها تقتضي الترتيب؟

والآية جاءت بواو العطف ولكن السُّنّة الشَّريفة بيّنت وجوب الترتيب بينهما بقول: "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ"، وبقوله: "ابدؤوا بما بدأ الله به".

يقول: "فَبَدَأَ ﷺ بِالصَّفَا".

-

وبهذا المعنى الذي ذكرنا في البداية "ابدؤوا بما بدأ الله به" جاء وجوب الترتيب عند الشَّافعية وعند الحنابلة في الوضوء.

-

وقال الإمام مالك: إذا نكّس الوضوء ولم يرتب ثم لم يصلِّ؛ فليعد الوضوء. فإن كان قد صلى فلم يأمره بالإعادة.

-

ورأى الحنفية أن ذلك في الوضوء سُنَّة؛ أن يرتب بين أفعال الوضوء ولا يلزم ولا يجب.

"فَبَدَأَ بِالصَّفَا" ﷺ وختم بالمروة. وذكر الشيخ أن من الحنفية وبعض الشَّافعية من الذين قالوا: أن الذهاب والعودة يُعد شوطًا واحدًا. وعَلِمنا أن ذلك غير معتمد المذاهب الأربعة -رضي الله تعالى عنه- وعليه عمل الصَّحابة والتابعين وتابعيهم.

وذكر لنا في حديث: "جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاَثاً" وهذا مما يُستحب ويُسن ويُندب، "يُكَبِّرُ ثَلاَثاً وَيَقُول: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو"؛ أي: بعد ذلك أو فيما بينها، كما جاء في رواية الإمام مُسلم وأبي داود، يكرر الذِّكر ويدعو ثلاث مرات. وقال بعضهم: يكرر الذِّكر ثلاث مرات ثم يدعو، ثم يبتدئ في السَّعي. ينبغي أن يتذكر الآية أو يذكرها عند بداية السَّعي قوله: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا) [البقرة:158]. وهكذا جاءتنا عدد من الأدعية في أثناء السَّعي منه هذا الذي ابتدأ بذكره، وقد جاء في روايات بأطول من هذا. ومما جاء أيضًا من الدُّعاء عند الصَّفا: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر:60] وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ." هذا من الدُّعاء عند الصَّفا.

○ ومما جاء من الدُّعاء عند الصَّفا: اللَّهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك، اللَّهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك ونحب عبادك الصَّالحين، اللَّهم يسرنا اليُسرى وجنبنا العُسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين.

○ وجاء أيضًا ذكره ﷺ في أثناء الرَّمَل في السَّعي وهو ما بين، وهو في بطن الوادي ثم ضُبِط بالميلين بالميل الأخضر بدايةً ونهايةً، فبطن الوادي رَمَل فيه وجرى وأنه قرأ فيه: ربِّ اغفر وارحم واعفُ وتكرَّم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فهذا من جملة ما ورد.

○ ومما ورد من دعائه أيضًا عند الصَّفا: اللَّهم أحييني على سُنَّة نبيك، وتوفني على ملته وأجرني من مُضلات الفتن برحمتك يا أرحم الرَّاحمين.

إلى غير ذلك مما ورد. ثم هو من مواطن الدُّعاء؛ وقت الطَّواف ووقت السَّعي بين الصَّفا والمروة، فليمتلئ بذكر الله وليدعو بما يسر الله له وبما شاء وبما عرف وما ورد، فهو أفضل و ليدعو للمؤمنين والمؤمنات فإن الله يحب من عبده ذلك. وذكر لنا في رواية أخرى: "أَنَّهُ سَمِعَ عبدالله بن عُمَرَ وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر:60] وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ." يا رب ثبّتنا على الهُدى والحق والدّين القويم برحمتك يا أرحم الرَّاحمين.

باب جَامِعِ السَّعْي

وذكر في: "باب جَامِعِ السَّعْي"، فقال الإمام الشَّافعي -رضي الله تعالى عنه- وهو المشهور عند الإمام مالك: أنه رُكن السَّعي؛ السَّعي بين الصَّفا والمروة ركن من أركان الحج ومن أركان العُمرة، فلا يصح الحج إلا به. وبهذا كان يقول سيِّدنا عبد الله بن عُمَر وسيِّدتنا عائشة أُم المؤمنين وجابر بن عبد الله، كما هو مذهب الإمام الشَّافعي والمشهور في رواية الإمام مالك، أن السَّعي ركنٌ من أركان الحج كما هو ركن من أركان العُمرة. وكذلك هو الأصح في إحدى الرّوايتين عن الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله تعالى عنه-. والقول الثاني:

-

أن السَّعي بين الصَّفا والمروة واجب ليس بركن، فيُجبر بالدم وهذا عند الحنفية.

-

وفي قولٍ عند المالكية كذلك يقول في السَّعي بين الصَّفا والمروة: أنه واجب من الواجبات، إذا تركه يُجبر بدم.

-

وجاءت رواية عند الإمام أحمد كما يُذكَر عن ابن عباس وابن سيرين: أن السَّعي سُنّة وهذا أغرب الأقوال.

وكما يدل عليه الرّواية التي ذكرها الإمام مالك عن السيِّدة عَائِشَة؛ أنه لو كان المفهوم هذا لقال: فلا جُنَاح عليه أَلَّا يَطَّوَّف بهما، أمّا قال: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا) فإن ذلك لسبب تُحرِج الأنصار لأنه كانت هناك مَنَاة يعبدونها، فتحرّجوا أن يأتوا بعد إسلامهم فأخبرهم الله أن ذلك لا يضرهم وإن كانت أماكن أصنامهم، لكن يسعون بين الصَّفا والمروة في عبادة ربهم وتبعية نبيهم مُحمَّد ﷺ.

إذًا:

-

فالرواية المشهورة عند مالك وكذلك عن أحمد، أنه ركنٌ من الأركان كما يقول الشَّافعية.

-

وقيل: واجب.

-

وجاءت رواية عن أحمد أيضًا أنه سُنَّة.

وذكر لنا حديث أُم المؤمنين عائشة، قال عن هشام بن عُروة أنه قال: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السِّن؛ يعتذر بصِغر سِنه أنه كيف ألتبس الأمر عليه، وسأل عن أمر هو واضح وظنّ من الآية غير معناها. قال لأم المؤمنين عائشة: "أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) [البقرة:158] فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا"؛ لأنه قال: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ) معناه؛ أن لا يطَّوَّف. "فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاَّ"، ليس هذا المعنى تحمله الآية، تؤكد على أن المفهوم خاطئ. "كَلاَّ، لَوْ كَانَ" الأمر "كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا"، وبينت له إِنَّمَا كان ذلك بسبب "إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ -رضي الله تعالى عنهم-، كَانُوا يُهِلُّونَ"؛ يحجون قبل أن يسلموا "الِمَنَاةَ"؛ اسم صنمهم (وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ) [النجم:20]. كانت تُراق عندها الدِّماء فسُميّت مَنَاة لأنها تُمنا عندها الدِّماء ويذبحون عندها. "وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ"، قُدَيْد: قرية بين مكة والمدينة "وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"، لكراهيتهم ذينك الصَّنمين. وحبهم صنمهم مَنَاة، وهناك أصنام كانت في الجاهلية في هذا المكان. وجاء في رواية أنهم قالوا: كنا لا نطوف بين الصَّفا والمروة؛ يعني في أيام الجاهلية تعظيمًا لمَنَاة؛ فما نجيء عند الأصنام الأُخرى.

جاء في صحيح مُسلم: أن الأنصار كانوا يهلّون في الجاهلية لصنمين على شاطئ البحر -إساف ونائلة- فيطوفون بين الصَّفا والمروة ثم يُحلّون، فلما أسلموا كرهوا أن يطوفوا بينهما؛ الذي كانوا يصنعوه في الجاهلية فنزلت الآية؛ يعني كان تحرجهم لئلا يفعلوا في الإسلام شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية فظنوا أن عليهم فيه شيء، فقال الحق لهم: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) [البقرة:158]. وفي رواية النَّسائي عن زيد بن حارثة قال: كان على الصَّفا والمروة صنمان من نُحاس يقال لهم إساف ونائلة، كان المشركون إذا طافوا تمسّحوا بهما. وفي رواية الطبراني عن ابن عباس: "قالت الأنصار إن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية، فأنزل الله (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)" علامات دينه ما عليكم مما كان يفعل الجاهلية وينصبون من الأصنام، فلا عبرة بما فعلوا، ودوموا على عملكم بما جاء عن النَّبي ﷺ.

فلمّا جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) [البقرة:158]، كيف ونحن نتطوّف بالكعبة بالاتفاق وقد كانت معلّقة فيها الأصنام؟! إنما كسَّرها خير الأنام، وكان يطوف بالبيت والأصنام معلّقة قبل هجرته ﷺ، ويصلي لله تعالى عند البيت والأصنام معلّقة بالبيت فما ضرّه شيء من ذلك. ولما جاء معتمرًا في العام السابع من الهجرة والأصنام مُثبّتة في البيت، وطاف بالبيت وصلى، ثم لمّا جاء في الفتح كسّر الأصنام.

وكان من معجزته ﷺ أنه يُشير إلى الصّنم فيخرّ متكسرًا وكانت مثبتة بالحديد والرصاص، فكان إذا أشار الى واحد منها خرّ وسقطت الأصنام، فدار عليها حتى قيل أنها ثلاث مئة وستين صنمًا علّقوها في الكعبة، وكان يقرأ قوله: (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) [الإسراء:81] ويشير عليه الصَّلاة والسَّلام فيسقط، وهكذا دار عليها. ثم إنه بقي صنم مرتفع معلّق بعد أن كسّر هذه الأصنام، فجاء رسول الله ﷺ قال لسيِّدنا علي: تعال يريد أن يكسر الصَّنم، فجلس سيِّدنا علي فصعد ﷺ على كتفيه، فأراد أن يقوم ما قدر، قال له: إنك لا تستطيع حمل النُّبوة، خرج. قال: اطلع على كتفي فطلع كتف الحبيب ﷺ، فقام ﷺ ووصل إلى عند الصَّنم سيِّدنا علي، وجاء يخرّجه. وكان يحكي سيِّدنا علي أنه كان فلمّا قام بي رأيتني لو أردت أن أتناول القمر بيدي لتناولته في تلك السَّاعة! صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم. والحمد لله انتهت الأصنام من ذاك اليوم إلى يومنا إلى آخر الزَّمان والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي طهرنا بمُحمَّد صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم.

وذكر الحديث بعده "عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ"؛ يعني: في نكاحه، زوجة له "فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ"؛ يعني: تطوف "مَاشِيَةً"؛ لأنه يتشدد كان زوجها ولا يُبيح الرُّكوب إلا لمضطر. وقد تقدَّم الكلام معنا في طواف الرَّاكب.

-

وأن الشَّافعية قالوا: ولو بغير عذر يصح الطَّواف والسَّعي بين الصَّفا والمروة للراكب.

-

وقال غيرهم من الأئمة:

-

إن كان بعذر صح

-

وإن كان بغير عذر ما يصح.

-

قال: "وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً"؛ يعني: أنها سمينة فيصعب عليها المشي "فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ"، في أول اللَّيل تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي ما طاعت تصل من عند الصَّفا للمروة حتى انقضى من اللَّيل برهة، ورجعت ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة، "فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا". تقول: "حَتَّى نُودِيَ بِالأُولَى مِنَ الصُّبْحِ"؛ الأذان الأول من الصُّبح؛ يعني طول اللَّيل وهي قاعدة تسعى! "فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ"؛ أي: بين النِّداء الأول أو ما بين الأولى من الصُّبح وبين انصراف النَّاس عن صلاة العشاء. "وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً" لا تُكمِل طوافها لثقلها إلا فيما بين العشاء وبين الأذان للصُبح، ومع ذلك كانت تطوف ماشية حتى طول اللَّيل تكمل سعيها، من همتها وموافقة مذهب زوجها أنه لا يكون الرُّكوب إلا عند العجز.

يقول: "وَكَانَ عُرْوَةُ إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ"؛ يعني: بين الصَّفا والمروة "يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْىِ، فَيَعْتَلُّونَ بِالْمَرَضِ حَيَاءً مِنْهُ، فَيَقُولُ لَنَا فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ: لَقَدْ خَابَ هَؤُلاَءِ"، من أجر من أتى بالعبادة على الوجه الأكمل والأتم "وَخَسِرُوا" الذي غنمه مَن أتى بالعبادة على وجه أفضل وهو المشي.

وجاء عن ابن أبي مليكة قلت لعائشة: أي أُمتاه، ما منعك من العُمرة العام الأول فقد انتظرناك؟ قالت: الصَّفا والمروة لا أستطيع أن أمشي بينهما، وأكره أن أركب بينهما. من باب تعظيم الشَّعائر هذا.

-

وهكذا قال مجاهد: لا يركب بينهما إلا من ضرورة.

-

وبه قال مالك: إن كانت ضرورة فلا بأس أن يسعى راكبًا من مرض أو نحوه.

وقد سعى ﷺ ماشيًا إلا أنه جاء في رواية في بعض مساعيه يروى أنه لما ازدحم النَّاس عليه دعا بناقته فأكمل السَّعي عليها فذلك من كثرة تغاشي النَّاس في الصَّفا، فصعب عليه المشي، وكان لا يأذن ولا يحب أحد أن يتقدَّم بين يديه، يبعد النَّاس، فدعا بالناقة فركبها وأكمل سعيه عليها، صلوات ربي وسلامه عليه.

"قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي عُمْرَةٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ" أن يرجع. فالقول المشهور عنده أنه ركن، قال: "أَنَّهُ يَرْجِعُ فَيَسْعَى" بين الصَّفا والمروة. وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى"؛ لأنه أفسد الأولى. "وَالْهَدْيُ"؛ أي: أن يخرج الفدية لأنه أفسد الأولى؛ يعني:

-

عليه القضاء للفساد

-

وعليه أن يخرج الهدي لأنه أفسد الأولى.

وقد علمت أنه عند الحنفية إذا ترك السَّعي كله أو أكثره فعليه دم لتركه الواجب وحجه تام صحيح.

"وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ؟ فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ"، فعنده ينبغي الموالاة؛ فيكره الحديث في الطَّواف وفي السَّعي، وليشتغل بذكر الله -تبارك وتعالى-. وهو مذهب الجمهور: أنه لا ينبغي أن يشتغل أثناء الطَّواف أو في أثناء السَّعي بكلام مع غيره بل يعكف قلبه بين يدي الله ويلازم ما قدِّر له من ذكر الله جلّ جلاله وتعالى في عُلاه.

"قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئاً، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"، قد راح يسعى وبعد ذلك شك في الطَّواف، وأنه طاف خمسة وطوافه ناقص، يُقال له: اقطع سعيك، وأكمل الطَّواف أول.. "فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ، ثُمَّ يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ"؛ يعني: يبني على الأقل الذي هو اليقين، يكمل الأشواط الباقية ثم يرجع مرة ثانية إلى السَّعي ويركع ركعتين الطَّواف "ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ" من جديد من البداية. فإذا قد طاف أربع طوفات فأكثر فعند الحنفية خلاص صحّ، وعليه أن يُخرِج الفدية عن الباقي.

وقال: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَشَى"؛ يعني: وهو خارج يمشي مشيه المعتاد، وإن كان مشيه ﷺ سريعًا في حد ذاته؛ يعني يكون من دون أن يُجهد نفسه ولا يُسرع، فكان يسبق من يمشي معه كأنما تُطوى له الأرض إذا مشى ولا يشكو لغوبًا أو أذى. "حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي"؛ صبَّت؛ يعني: انحدرت من الانصباب في بطن الوادي في المسعى. "سَعَى"؛ أسرع في المشي، وفي لفظٍ: "رَمَل"، "حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ"؛ أي: من المسعى. فيمشي على عادته؛ يعني يصعد إلى الجبل الآخر، فحُفِظ المكان الذي هو بطن الوادي.

والأصل فيه أن هاجر لمّا كانت تبحث عن الماء لابنها كانت وهي مرتفعة تتلفت يمين وشمال، فإذا هبطت في الوادي تجري لأنها ما عاد تشوف ما حواليها، فتجري إلى أن تصعد، فكان محل الجري هذا أُقيم بعد ذلك سُنَّة من بعدها إلى أن جاء نبينا فهرول في هذا المكان أو رَمَل في هذا المكان في عُمرة قضاءه ثم في حجّة وداعه ﷺ، فصار سُنَّة. "سَعَى"؛ يعني: جرى أو رَمَل "حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ"؛ من المسعى؛ يمشي إلى عادته، وهكذا فهو في وسط كل طوفة، ما كان بطن الوادي وإن تغيرت المعالم الآن لكن كان هكذا.

"قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ جَهِلَ فَبَدَأَ بِالسَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. قَالَ: لِيَرْجِعْ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لْيَسْعَ"؛ أي: لا يُحسب ذلك السَّعي "بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"، وعليه عامة الأئمة. فلا بُد أن يتقدَّم الطَّواف على السَّعي بين الصَّفا والمروة. قال: "وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ وَيَسْتَبْعِدَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ"، أفسد عُمرته؛ قال: "رَجَعَ" ويمضي الفاسد "فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ" الفاسدة، "ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى" قضاء لأنه أفسدها "وَالْهَدْيُ"؛ لأنه أفسد العُمرة قبل أن يطوف ويسعى. فإذًا، عليه أن يُخرِج في ذلك الفِدية والكفَّارة؛ يهدي هديًا لإفساد العُمرة، والله أعلم.

رزقنا الله الاستقامة، واتحفنا بالكرامة، وحفِظ الحرمين الشَّريفين وأدام أمنهما، ودفع البلاء عنا وعن أهلها وعن بيت المقدس، وطهّره من امتداد أيدي الغاصبين والظَّالمين والفاجرين، وحمانا والمُسلمين من جميع أعداء الدِّين. ويجعلنا في خواصّ الهُداة المُهتدين، ويبارك في أعمارنا ويجعلنا نصرفها بتوفيقه في خير ما يرضيه عنا، وختم لنا بأكمل حسنى وهو راضٍ عنا في خير ولطف وعافية بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

11 ذو القِعدة 1442