شرح الموطأ -187- كتاب الحج: باب جامع ما جاء في العمرة

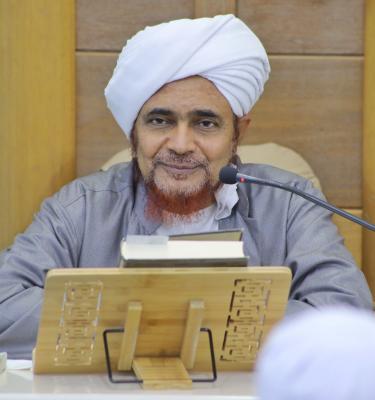

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب جامع ما جاء في العمرة.

فجر السبت 17 شوال 1442هـ.

باب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ

990- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ".

991- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إنِّي قَدْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ، فَاعْتَرَضَ لِي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ".

992- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَال: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ، أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

993- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

994- قَالَ مَالِكٌ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا.

995- قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَاراً.

996- قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيَ وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ، وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ.

997- قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي، وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ.

998- قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُحْرِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرمنا بشريعته الغرَّاء، وبيانها على لسان عبده أعلى الخلائق قدرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرِّم على سيِّدنا مُحمَّد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان سرًا وجهرًا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين المُرتقين في الفضل أعلى الذُّرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المُقرّبين وجميع عبادك الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الرَّاحمين يا مَن يرى ولا يُرى.

يواصل سيِّدنا الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- الأحاديث المُتعلقة بالعُمرة، وقال: "باب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ"؛ أي الرّوايات المُتفرقة في باب العُمرة. والعُمرة هي:

- في اللُّغة: الزِّيارة أو القصد.

- ومعناها في الشَّريعة: قصد البيت الحرام للنُسك؛ وهو أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصَّفا والمروة بإحرامٍ يُحرمه بنية العُمرة، ثم يتحلل منها بالحلق أو بالتقصير.

"باب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ"، فذكر الحديث في فضل العُمرة وثوابها، وقد اختلف الأئمة في حكم العُمرة،

- والمشهور في مذهب الإمام الشَّافعي والإمام أحمد بن حنبل: أن العُمرة واجبة؛ فتلزم المُستطيع في عُمره مرة كالحج.

- والمشهور في مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك: أنها سُنَّة ولكنها سُنَّة مؤكدة.

حتى قال سيِّدنا الإمام مالك كما سَمِعنَا في موطئه: لا أعلم أحدًا أرخص في تركها. ويروى مثل هذا القول عن الإمام الشَّافعي لكن قال له أصحابه على الوجوب؛ عدم الإرخاص بالترك. ومعنى كونها سُنَّة من حيث كونها شريعة مُعظّمة فعلها ﷺ لا من حيث مقابلة الفرض بالسنَّة.

- وعلى كل قال بعض المالكية وبعض الحنفية أيضًا: بوجوب العُمرة.

- وقال بعضهم: أنها فرض كفاية.

- كما جاءت الرواية عن الإمام أحمد بسُنيّتها.

إذًا، فالمشهور في مذهب الإمام الشَّافعي وأحمد، أنها واجبة. والمعلوم أنهم لا يفرِّقون في الاصطلاح بين الفرض والواجب.

- وبذلك يقول أهل الفروع في الشريعة: الحج فرض وكذلك العُمرة، لم يجبا في العُمر مرة مرة؛ أي بحكم الشَّرع وإنما تلزم كغيرها من الطَّاعات بالنذر لمَن نذرها.

فهذا المقرر في المذاهب في ما يتعلق بحكم العُمرة. فعَلمْنا أن في المذاهب أقوال:

- وعَلمْنا المشهور من مذهبي الشَّافعي وأحمد، أنها واجبة.

- والمشهور من مذهب أبي حنيفة والإمام مالك، أنها سُنَّة.

- وحمل أصحاب مالك قوله: "وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا" على تأكدها دون الوجوب. ويروى هذا القول عن الإمام الشَّافعي والإمام أحمد وأصحابه: على الوجوب.

يذكر لنا الحديث في فضل الْعُمْرَة قوله ﷺ: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ". والحديث كما هو عند مالك هو في الصَّحيحين وغيرهما أيضًا، "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا". وفيه ذكر الكفَّارات وهي متوفرة في الشَّرع المصون وخصوصًا لأُمة مُحمَّد ﷺ، متنوعة وذلك لتنوّع الذُّنوب ولاتساع معاني الكفَّارة فيمَن قد كُفِّرت ذنوبه بمكفّر سابق أو مَن لم يكتب عليه ذنب، فيتسع المعنى بعد إتمام الفضل على العامل بها إلى أن يكفَّر بها من ذُنوب مَن اتصل به إلى غير ذلك. كما أن من الذُّنوب ما يكفِّره الوضوء، ومنه ما يكفِّره الصَّلاة، ومنه ما يكفِّره الصَّوم، ومنه ما يكفِّره مجالس الذِّكر، ومنه ما يكفِّره الحج، ومنه ما يكفِّره العُمرة، وهكذا.

ومن أوسع المُكفِّرات "وَالْحَجُّ الْمَبْرُور" كما أشار إليه في هذا الحديث "لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ". "وَالْحَجُّ الْمَبْرُور" تكلَّم عُلماء الشَّريعة في معناه، ولكن بالاتفاق:

- إذا كان من مال حلال

- وأخلص فيه قصده لوجه الله الكبير المُتعال

- ولم يقترف سيئة صغيرة ولا كبيرة من حين الإحرام إلى التَّحلل

- وأطعم الطَّعام وأفشى السَّلام

فباتفاق جميع العُلماء أن هذا حج مبرور؛ "وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ". وهو أوسع الكفَّارات في الأعمال العبادية في الشَّريعة المُطهرة، حتى أن عامة الكفَّارات قال أكثر العُلماء الإسلام أنها تكفِّر الصَّغائر دون الكبائر إلا لمَن لا صغيرة له فيكفِّر بها من كبائره. ولا يُكفِّر الكبيرة إلا التَّوبة الصَّادقة. وكذلك حقوق الخلق، لا تتناولها الكفَّارات، قيل: إلا الْحَجُّ الْمَبْرُورُ، واشتُرِط أن يكون ذلك لمَن لم يستطع إرجاع الحقوق وأداءها بعد حجه، ومات قبل أن يتمكَّن من ذلك، وكان الحج مبرورًا، أن ذلك يتناول التَّبعات وعليه حُمِل ما جاء في الحديث، من أنه ﷺ في حجته -حجة الوداع- سأل الله تعالى الكفَّارة لمَن حجّ وبرّ من أمته ووقف بعرفة، فأوحى الحق إليه يبشره بمغفرة الذُّنوب بمَن حج وبر حجه -الكبائر والصَّغائر- إلا التَّبعات، ثم خرج من عرفة ﷺ وجاء إلى مُزدلفة فألحّ على الله أن يُرضي خصوم مَن برّ حجّه عنه، فبُشِّر وحُمِل ذلك على مَن لم يتمكَّن من أداءها بعد الحج، بُشِّر أنه يتحمّل عنه، فأصبح في يوم مُزدلفة -في يوم العيد- ضاحكًا مستبشرًا، فسأله بعض أصحابه عن تبسمه وضحكه وأثر الفرح عليه، قال: إن الله استجاب لي في أُمتي وأني سألته في عرفة فوعدني بالمغفرة إلا التَّبعات، وإني سألته في مُزدلفة فأعطاني ذلك، فأصبح الشَّيطان يحثو على رأسه التُّراب لما رأى مَن استجابة ربي لي في أُمتي ﷺ، ففرح لأُمته بذلك ﷺ. فما أرحمه وأشفقه على عباد الله.

إذًا، هذا من الكفَّارات. فمن أعلى الكفَّارات الحج، ومن الكفَّارات العُمرة، ومن الكفَّارات الوضوء، ومن الكفَّارات حضور مجلس العلم والذِّكر، ومن الكفَّارات الصَّدقة وإلى غير ذلك من الكفَّارات. حتى ألَّف الإمام السّيوطي رسالة في فيما ورد في كفَّارة ما تقدَّم وما تأخر من الذّنب، الخصال المُكفّرة للذنوب المتقدِّمة والمُتأخرة، وذلك من فضل الله على هذه الأُمة.

يقول: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ"؛ أي مع العُمرة أو إلى العُمرة أو وقت أداء الثانية "كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا"؛ تكفِّر ما بين العُمرتين من الذُّنوب. "والْحَجُّ الْمَبْرُورُ"، ولمَّا حج سيِّدنا آدم -عليه السَّلام- أول ما خرج إلى الأرض تلقاه الملائكة وقالوا: بَرّ حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بخمسين ألف عام، أو بألفي عام في رواية. حججنا هذا البيت قبل أن يخرج آدم من الجنَّة إلى الأرض والملائكة قد بنوا هذا البيت المصون بأمر الله، وكانوا يحجونه ويطوفون به، ثم أوحى الله إلى آدم أن حج البيت جاء ماشيًا من الهند إلى مكَّة المُكرَّمة حاجًا، فلمَّا أكمل حجَّه قال: تلقته الملائكة تقول: برّ حجك يا آدم لقد حججنا قبلك هذا البيت بألفي عام. فأول من بنى هذا البيت الملائكة بأمر الله، وقد وُضع للناس والنَّاس من آدم إلى آخر من يبقى من بني آدم عندما يُنفخ في الصور (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ) [آل عمران:96]. ثم إن من أشهر مَن جدد بناءه وإقامته سيِّدنا الخليل إبراهيم (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [الحج:26]، (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) [البقرة:127]، فأعلى بناء البيت ولم تزل قواعده تحت في الأرض إلى الآن نفس القواعد التي أقامها سيِّدنا إبراهيم الخليل -عليه السَّلام-، وإن جُددَت الكعبة بعد ذلك مرات ولكن لم تُمَس القواعد التي أسسها سيِّدنا الخليل إبراهيم -عليه السَّلام-. ونرجو أنها لم تمس إلى الآن في أساس الكعبة فيما تحتها ثم أنها تصدعت بسبب حريق في أيام قريش والنَّبي ﷺ في الخامسة والثلاثين من عمره وجددوا بناءها، وهو الذي وضع الحجر الأسود في موضعه. ثم إن الحَجاج رماها بالمنجنيق على ابن الزُّبير، وقد بناها ابن الزُّبير وأعادها على الأصل الذي أراده ﷺ بإكمال ما بقي من القواعد لسيدنا إبراهيم من حيث البناء فوقها -الستة الأذرع التي تركتها قريش-، وكذلك جعلوا بابين للكعبة وإلصاقهما بالأرض. فإنه ﷺ قال للسيدة عائشة في حجَّة الوداع: لولا أن قومك حديثو عهد بالشرك لأمرت بالكعبة فبنيتُها على قواعد إبراهيم وأدخلت ما تركته قريش، ولجعلت لها بابين ولألصقتهما بالأرض، فإن قومك جعلوا بابًا مرتفعًا ليدخلوا مَن شاءوا ويمنعوا مَن شاءوا. فأخذ ذلك ابن الزُّبير فلما رُميت وتهدَّمت، فبناها على ما أراد ﷺ، ثم قُتِل وصُلِب في مكَّة المُكرَّمة، وجاء الحَجاج وهدَّموا بناء الزُّبير وردوها على ما كانت عليه أيام قريش، فبقي نحو ست أذرع من الحِجر من الكعبة في الأصل ترك لأنه قصرت بقريش النَّفقة فنقصوا ذلك الأذرع من جهة الحِجر، وردها على باب واحد ورفعه كما فعلت قريش.

وجاء في فضل العُمرة أيضًا يقول ﷺ: "الحُجّاج والعُمَّار وفد الله إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم"، وفي رواية: "وإن سألوه فأعطاهم". و "تابعوا بين الحج والعُمرة فإنهما ينفيان الفقر وينفيان الذُّنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد"، إلى غير ذلك مما جاء في فضل العُمرة ومن هنا اختلف الأئمة في تكرار العمرة:

- فقال الشَّافعية أيضًا والحنابلة: لا بأس بتكرارها.

- وقال المالكية في المشهور أيضًا عنهم: أنه لا تُكرر في العام الواحد؛ المراد هو العام الهجري. فلو اعتمر ذي القعدة ثم اعتمر في مُحرَّم؛ فكانت العُمرة الثانية في عام ثاني غير ذلك العام.

وقال بعض الأئمة أنه: إذا قد طلع شعر رأسه فيمكنه أن يحلق مرة أخرى، فيمكنه أن يعتمر مرة أخرى، وجعلها بعضهم في العشرة الأيام يمكن حلق الرأس، وكذلك جعل بعضهم أنها في الشَّهر مرة. وعلى كل حال فالذي عليه الكثير من الصَّحابة ومن بعدهم ما هو المشهور في مذهب الشَّافعي والإمام أحمد: أنه لا كراهة في تكرير العُمرة، وأنها تُكرر بما يُستطاع، وأن أفضل العُمرة ما كان في رمضان. ولم يعتمر ﷺ في رمضان وذلك مما هو معروف من اشتغاله بما هو أهم ومن تركه ما يخاف به أن يُفرَض على أمته ما ليس يفرض عليهم من غير ذلك، ولكن صحّ من قوله -عليه الصَّلاة والسَّلام- تفضيل العُمرة في رمضان وأنها تعدل حجة، بل جاء في روايات صحيحة: "تعدل حجة معي".

وذلك كما نقرأ في حديث الإمام مالك الذي ذكره: عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إنِّي قَدْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ"؛ يعني معه ﷺ؛ تريد أن تحج معه ﷺ "فَاعْتَرَضَ لِي؛ أي: منعني مانع وما تمكنت من الذهاب إلى الحج "فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ". بل جاء في روايات التَّصريح بمَن لم يتمكَّن من الحج معه، قالوا: فدلنا ﷺ على عمل يعدل حجة معك، فقال: "عُمرة في رمضان تعدل حجة معي ﷺ". إذًا فيعظُم فضل العُمرة في رمضان على غيرها من بقية الأشهر.

وجاء ما تقدمت الإشارة إليه في الباب السابق عن سيِّدنا "عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ، أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ". وقد أسلفنا أن مذهبه أن الإفراد أفضل، ولئلا يُترك زيارة البيت وعِمارته في غير أشهر الحج، فدعا إلى العُمرة في غير أشهر الحج. والعُمرة في أشهر الحج وغيرها مفتوحة أبوابها للمؤمنين، إلا أنه جاء عن الحنفية فيمَن كان بمكة أو كان على الميقات أو بين الميقات ومكة، أنه في أيام الحج مثل يوم عرفة ومثل أيام التَّشريق لا ينبغي أن يشتغل بالعمرة، كرهوا له العُمرة، فإنها وقت حج، فكان من حقه أن يحج. وعلى كلٍّ فالأمر فيه سعة، فقيل: لا يُكره في وقت من الأوقات الإحرام بالعمرة، إلا أنه كما قد أسلفنا:

- من كان مشغولًا بالحج المفرد، ثم أراد أن يعتمر قبل أن يكمل الحج، لا يمكنه ذلك حتى يكمل الحج.

- أما مَن لم يكن حاجًا، فله أن يعتمر ولو في أيام عرفة ولو في أيام التَّشريق، لمَن لم يكن حاجًا. وهكذا مذهب المالكية والشَّافعية والحنابلة، أنه أي وقت أراد أن يعتمر؛ فله ذلك.

- لكن الحنفية قالوا: يوم عرفة وأربعة أيام بعدها؛ تكره العُمرة تحريمًا عندهم؛ مَن فعلها فعليه الدَّم. عند الحنفية، تكره تحريمًا في يوم عرفة؛ أي: أربع أيام بعده: يوم العيد وثلاثة أيام التَّشريق.

وذكروا عن عائشة أنها قالت: العُمرة في السَّنَة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النَّحر، ويومان بعد ذلك. فيما رواه البيهقي.

- وهكذا عَلمْت ما استثناه الشَّافعي المُحرم بالحج، فلا يمكنه أن يحرم بالعمرة حتى يتم أعمال حجه.

- وقال المالكية: أنه إذا تحلّل بالفراغ من أفعال الحج وأراد أن يُحرِم بالعمرة قبل غروب شَّمس اليوم الأخير من أيام التَّشريق؛ يكره له. فينتظر حتى تغرب شمس أيام التَّشريق.

- قال الشَّافعية: لا كراهة. إنما إذا أكمل أعمال الحج إما بالنفرة الأولى أو الثانية؛ جاز له أن يعتمر.

وذكر في هذا الحديث: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ"، وجاء في روايات أن عدد من النِّساء اللاتي سألنه -عليه الصَّلاة والسَّلام- منهن: أم معقل، وأم سنان، وأم سليم، وأم طليق سألنه في شأن ما يعدل الحج معه في ما فاتهن من الحج معه ﷺ. "إنِّي قَدْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ"؛ تهيأت "فَاعْتَرَضَ" عارض وعائق منعها عن الوصول. وجاء في رواية أبي داود: أصابتنا هذه القُرحة؛ الحصبة أو الجدري وهذا جاء في عن أم معقل وأبي معقل. وجاء في رواية عبد الرزاق: يا رسول الله أردت الحج، فضلّ جملي. وقال بعض أهل الحديث: إن كان نفس المُعتذر بالقُرحة فيُحتمل أنه ضاع -ضلّ الجمل- ثم وجِد، وجاءت القُرحة فمنعته. "فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ" أو كحَجَّة الحج. يُقال: الحَجَّ أو الحِجَّ. ومع كون العُمرة تعدل في الفضل الحج من غير شك إلا أنها لا تقوم مقام الحج ولو كان في رمضان، فمستطيع الحج واجب عليه أن يحج ولا تكفيه العُمرة في رمضان ولا في غيره.

هذا قول سيِّدنا عُمَر: "افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ، أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ".

وذكر لنا حديث: "عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ". يدخل بقصد العُمرة، ويرجع المدينة المُنوَّرة وهو حتى ما حطّ الرَّحل، يكمل الطواف والسَّعي، رجع من حيث أتى؛ أي أنه لا قصد له من دخول مكة إلا أداء العُمرة من ناحية. ومن ناحية أُخرى لكونه من المهاجرين، والمهاجري لا يمكث في مكَّة أكثر من ثلاث أيام، فهذا في نفس اليوم يُكمِل العُمرة ويأخذ نفسه ويرجع إلى أهله.

"قَالَ مَالِكٌ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ" مؤكدة، وهذا مما هو مشهور في مذهبه، كما هو مشهور في مذهب أبي حنيفة. "وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا"؛ يعني: أن تأكيدها قوي ولا أحد يقول أنها يسيرة ولا يقول أنها ليست مؤكدة، "وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا".

والذين قالوا أيضًا بتكرير العُمرة قالوا: أن عائشة اعتمرت في شهر واحد مرتين، فإنها كانت مُعتمِرة بالقِران في حجتها ثم أرادت أن تعتمر بعد الحج، فأمر النَّبي أخاها عبد الرَّحمن أن يأخذها إلى التَّنعيم فتُحرِم فاعتمرت في نفس شهر ذي الحجة اعتمرت، ففيه تكرار العمرة في الشَّهر الواحد مرتين. وهكذا جاء في نص عن الشَّافعي: أنه إذا اعتمر في الشَّهر مرتين أو ثالثًا، فإني أحب ذلك.

ثم يتكلم عمَن أفسد العُمرة وما "فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيَ، وَعُمْرَةً أُخْرَى"؛ تلزمه الكفَّارة ويمضي في عمرته الفاسدة، ثم يقضيها عمرة أخرى عليه أن يقضيها. وإنما تفسد العُمرة إذا جامع أهله قبل أن يتم أعمال العُمرة، ولكن عند الحنفية قبل أن يطوف أربعة أشواط طواف العُمرة.

- ويقول الحنابلة والشافعية: قبل أن يتحلل إذا جامع قبل أن يتحلل، ولو قد طاف ولو قد سعى، فيجب عليه. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه عند أكثرهم شاة؛ لأن العُمرة أقل من الحج.

- أما الحج عليه بُدنَة

- قال الشَّافعية: هي كالحج من أفسدها فعليه البُدنة كفَّارة، وعليه أن يمضي في فاسده وعليه أن يقضي هذه العُمرة فيعتمر مرة أخرى.

- إذًا أيضًا يقول المالكية: إنما تفسد العُمرة إذا كان قبل تمام الطَّواف والسَّعي، أما بعد السَّعي وقبل الحلق؛ فلا.

- قال الحنابلة والشَّافعية: تفسد إلا أن يكمل العُمرة ويحلق أو يقصر؛ لأنه ركن من أركان العُمرة عند الشَّافعية، وواجب عند الحنابلة من واجبات العُمرة الحلق أو التَّقصير. واجب عند الحنابلة، وركن من أركان العُمرة عند الشَّافعية، فقالوا: إذا لم يكمل ذلك فوطئ أهله..فسدت عمرته.

- وقال المالكية: إذا قد أكمل الطَّواف والسَّعي؛ لا تفسد عمرته، وعليه الشَّاة وإن كان قبل أن يحلق أو يقصر.

- وقال الحنفية: إنما تفسد عمرته إذا جامع قبل أن يكمل أربع أشواط من الطَّواف. إذا عمل أكثر الطَّواف فلا تفسد العُمرة بذلك.

بل يبتدئ بها؛ يعني بعمرة القضاء فورًا؛ بوجوب القضاء فورًا عليه بعد إتمامه. ولهذا من أفسد الحج وجب عليه أن يقضي في السَّنة التي تليها مباشرة، أما في العمرة في نفس الوقت يروح يخرج إلى الحل ويعتمر.

- وقيل: يجب أن يرجع إلى ميقات بلده إذا جاء من بلده. فما يكفي أن يقضيها من الحِل يرجع لأنها قضاء عن عمرة سابقة فلا بد أن يرجع إليه هناك.

- فقال الآخرون: يكفي أن يخرج إلى أدنى الحِل ويعتمر قضاءً.

قال: يحرم من حيث أحرم بعمرته هذا هو مذهب الإمام مالك؛ لأن القضاء يحاكي الأداء، "وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَ" فإن كان من ميقات بلده، فيجب عليه أن يرجع إلى ميقات بلده ويحرم من هناك، "إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ"، فلا يلزمه ذلك يرجع إلى الميقات فقط؛ هذا مذهب الإمام مالك.

وهكذا ذكر الإمام النَّووي في المناسك: من أفسد نُسكه يجب عليه الإحرام بالقضاء من حيث أحرم بالأداء أو مثل مسافته ما لم يكن أقرب إلى مكَّة من ميقات طريقه في القضاء وإلا تعيّن ميقاته.

"قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي، وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ"، ولكن عند الحنفية ما تفسد العُمرة مثل ذلك لأنهم ما يشترطون الطُّهر.

"قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ"، أدنى الحِل فإنه لا يتعين للإحرام كما عليه عامة السَّلف وبعض السَّلف، ويمكن يحرم من كان بمكة بالعمرة من أدنى الحل من الجعرَّانة أو من التَّنعيم أو من الحُديبية، وذلك المُختلف فيه في الأفضل. ففضَّل بعضهم التَّنعيم لما جاء من أمر عائشة، وفضَّل الأكثرون الجعرَّانة لأنه ﷺ أحرم بنفسه منها، ولكن الحنفية عندهم التَّنعيم أفضل. فيقول المالكية والشافعية وغيرهم والحنابلة: أن من الجعرانة أولى وأفضل أن يحرم من الجعرَّانة لأنه ﷺ أحرم منها، والله أعلم.

رزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص والصِّدق، وألحقنا بخيار الخلق، ودفع عنا الآفات، وبلَّغنا الأمنيات، وأصلح شؤون المُسلمين، وحفظ الحرمين الشَّريفين وأصلح أمرهما وشأنهما، وفرَّج على بيت المقدس من سلطة المُعتدين والظَّالمين والغاصبين، وأصلح شؤون المُسلمين في المشارق والمغارب وكشف عنهم المصائب والنوائب، وحوّل الأحوال إلى أحسنها في خير ولطف وعافية بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

19 شوّال 1442