شرح الموطأ - 182 - كتاب الحج، باب القِران في الحج، وباب قطع التلبية

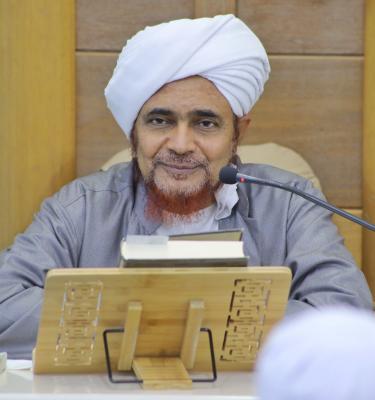

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب القِران في الحَج، وباب قطع التلبية.

فجر الإثنين 30 شعبان 1442هـ.

باب الْقِرَانِ فِي الْحَجِّ

949 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ بِالسُّقْيَا، وَهُوَ يَنْجَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ، دَقِيقاً وَخَبَطاً، فَقَالَ : هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ وَالْخَبَطِ - فَمَا أَنْسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ وَالْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ - حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: ذَلِكَ رَأْيِي. فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَباً، وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً.

950 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَيَحِلُّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.

951 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ، فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحْلِلْ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلُّوا.

952 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا، فَذَلِكَ لَهُ، مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ إنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ.

953 - قَالَ مَالِك: وَقَدْ أَهَلَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً".

باب قَطْعِ التَّلْبِيَةِ

954 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ الثَّقَفِي، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ - كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

955 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

956 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ.

957 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُلَبِّي، حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ، فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ، وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

958 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

959 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الأَرَاكِ. قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهَا، فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ، تَرَكَتِ الإِهْلاَلَ. قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ تَرَكَتْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلاَلِ الْمُحَرَّمِ، حَتَّى تَأْتِيَ الْجُحْفَةَ فَتُقِيمَ بِهَا، حَتَّى تَرَى الْهِلاَلَ، فَإِذَا رَأَتِ الْهِلاَلَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ.

960 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنى، فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِياً، َبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرمنا بشريعته ومنهاجه، ومبيّنها لنا على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

ويواصل سيدنا الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- ذكر الأحاديث المتعلقة بالحج. يقول: "باب الْقِرَانِ فِي الْحَجِّ"، وقد تقدّم معنا: أنه الجمع بين الحج والعمرة معًا، وذلك لأن للإحرام بالحج والعمرة أوجه، إما أن يكون مفْرِدًا، وإما أن يكون متمتِّعًا، وإما أن يكون قارِنًا.

وعلمنا اختلاف الأئمة في الأفضل، واختلاف رواة الحديث في فعله ﷺ، أكان قارنًا؟ أم مفرِدًا؟ أم متمتِّعًا؟

- وترجيح الإمام الشافعي لرواية جابر، وهو أيضًا مرويٌ عن عائشة في إفراده ﷺ بالحج، وعلمنا أن ذلك هو الأفضل عند الشافعية، وعند المالكية.

- وأن التمتع أفضل عند الحنابلة.

- وأن القِران أفضل عند الحنفية.

يقول: "باب الْقِرَانِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ"، وقال الحنفية: أن هذا القِران من أحرم بهما معًا، أو أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة قبل أن يطوف لها -أي: للعمرة- أكثر أشواطها، أو بالعكس؛ أحرم بالحج، ثم أدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم ولو شوطًا واحدًا، فهذا عندهم هو القِران. ولكن الأخير يعدونه مسيئًا؛ الذي أحرم بالحج، ثم أدخل إحرام العمرة على الحج.

فإذًا، فهذه أوجه القِران عند الحنفية، أن يحرِم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف للعمرة أكثر الأشواط، أو أن يحرم بالحج، ثم يدخل العمرة قبل أن يشرع في طواف القدوم ولو بشوط واحد. ويكون ذلك من غير شك في أشهر الحج.

ويقول الحنابلة كذلك في تفسير القِران: إما أن يحرم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يُدخل الحج عليها، ولا يصح إدخال الحج على العمرة إلا إذا كان قبل الشروع في طواف العمرة. وكذلك قال الشافعية، لكنهم اشترطوا أن يكون إحرامه بالعمرة في وقت أشهر الحج.

فإذا أحرم بالعمرة آخر رمضان، ثم لم يفعل شيئًا من أعمالها، فدخل شوال فأراد أن يدخل الحج على العمرة؟

- فعند الشافعية ما يجزئ؛ لأن إحرامه كان قبل دخول أشهر الحج.

- وعند الحنابلة: ما دام لم يفعل شيئًا من أعمال العمرة، فيمكن أن يدخل الحج عليها، ويكون بذلك قارِناً، وعلى القارِن إخراج الهدي -ذبح الهدي-.

وهكذا، ذكر ابن قدامة في المغني قال: إدخال العمرة على الحج غير جائز، وعليه معتمَد الشافعية، فإن فعل لم يصح، ولم يَصِرْ قارِنًا.

- ولا فرق عند أبي حنيفة -كما تقدم- بين أن يدخل العمرة على الحج، أو الحج على العمرة، لكنه أن يدخل العمرة على الحج يكون مسيئًا.

- وكذلك جاء في مذهب المالكية اختلاف النقل، فأما الإهلال بالنُّسُكَين معًا فهو عند الأئمة كلهم كذلك، أو الإهلال بالعمرة في أشهر الحج ثم يتبع ذلك بالحج قبل أن يحل من العمرة.

وسمعت ما قال الشافعية والحنفية قبل أن يشرع في أعمال العمرة، وكذلك ما قال الحنفية قبل أن يكمل أكثر أشواط العمرة في الطواف.

وذكر لنا حديث المقداد بن الأسود، وذلك في خلافة سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين- أن سيدنا عثمان رأى أفضلية الإفراد، فأمر به ونهى عن القِران، ففهم المقداد -أو خاف- أن عثمان يوهِمُ الناسَ أنه لا مجال للقِران، وأنه ما بقي كيفية الإحرام بالحج إلا مفرِدًا، أو متمتِّعًا، فانزعج لذلك، فمَرَّ على سيدنا علي بن أبي طالب. وفي الحديث: "أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ بِالسُّقْيَا"؛ هذه قرية في طريق مكة من أعمال الفُرُع، "وَهُوَ"؛ أي: سيدنا علي "يَنْجَعُ" مثل يمنع، يعني: يسقي أو يعلف الدابة، والنجيع هذا نوع من الشجر، ويسمونه الخبط ، يُضرب بالدقيق وبالماء ويلقمه الجمل، قال: "يَنْجَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ"؛ يعني: يعلفها هذا النجيع، "بَكَرَاتٍ لَهُ" يعني: جِمال فتيّات، "دَقِيقاً وَخَبَطاً"، الخبط نوع من الشجر يُضرب بالعصا، يُخبط ويتناثر، وعند خلطه بالدقيق يسمى: النجع، "فَقَالَ" المقداد لسيدنا علي: "هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ"؛ يعني: وذلك مما أقره ﷺ، وكان عدد من الصحابة في الذين أحرموا معه مُقْرِنين، وكان عدد منهم متمتعين، وكان عدد منهم مفْرِدين، فإذًا، الأوجه كلها حصلت بين يدي رسول الله ﷺ، فتعجب سيدنا علي، وخاف أيضًا ما خافه المقداد، أن الناس يظنون أنه لا وجه للقِران بين الحج والعمرة وأن يبطل ذلك بين الناس، ويبقى النوعان الآخران، ويبقى هذا النوع متروكًا، فلما أخبر سيدنا علي بذلك، خرج إلى عند سيدنا عثمان يسأله، وعلمنا أن سيدنا عثمان رأى الفضيلة في الإفراد، فأحب أن يفرِدَ الناسُ، وكذلك أن يكثُرَ زوار البيت، ويجيئون للحج، ويجيئون إلى العمرة، ورأى إدخال الرفق على أهل الحرم.

"فَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ وَالْخَبَطِ" الذي كان يعلِفه الجمال، "حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟" أتريد أن تنهى عن أمر فعله رسول الله؟ "فَقَالَ عُثْمَانُ: ذَلِكَ رَأْيِي." أي: رأيت ترجيح الإفراد فأحببت هكذا، فقال له سيدنا علي: رأى أن ذلك يؤدي إلى أن يرفض الناس وجهًا من أوجه الإحرام التي كان أقرّها ﷺ، وأنا أعلن لهم الآن أنني قارن، "فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَباً" من خوف سوء فهم الناس لنهي سيدنا عثمان "وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً." وقال ما كنت أدَع سنة النبي ﷺ.

ثم استقرّ الإجماع من بعد ذلك على هذه الأوجه في الإحرام بالحج والعمرة، الثلاثة كلها.

قال: ويجوز أن يحرم، يقول: بما أحرم به فلان، ثم يتبعه، كما فعل سيدنا علي بن أبي طالب، لما قدم من اليمن، كان في وقت حجة الوداع، وأهَلَّ، أحْرَمَ ودخل، فسأله النبي ﷺ: "بم أهللتَ؟" يعني بحجة؟ أو بعمرة؟ أو بهما معاً؟ قال: إني قلت: "اللهم إهلالاً كإهلال نبيك"، قال: فسُقْتَ معك الهدي؟ قال: نعم، قال: فمحلّك ابقَ على إحرامك، فقال: "إهلالًا كإهلال نبيّك، حريص على أن يحرم بما أحرَم به النبي ﷺ، وما يعرف بماذا أحرم رسول الله ﷺ، فربط إحرامه بإحرامه، فأقرّه على ذلك. وقالوا: يجوز أن يقول: أحرمت بما أحرَم به فلان، ثم يمضي معه على ما أحرم عليه ذلك .

قَالَ مَالِكٌ: "الأَمْرُ عِنْدَنَا" نحن في المدينة، "أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ"؛ يعني: من المحرمات، "حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً"، إن كان معه، ودم القِران هو واجب عليه أصلًا، إن كان معه هدي وإلا يشتري، فكلهم أوجبوا على القارن دمًا، إلا ما يروى عند داود الظاهري: أنه لا دم عليه. وجماهير أهل العلم قالوا: من قرن بين الحج والعمرة، فعليه دم، وحتى المتمتع كما قال تعالى: (فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَیۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡیِۚ)[البقرة:196].

قال: "إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَيَحِلُّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ"؛ يبقى على إحرامه حتى يرجع من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، إذا جاء إلى منى يبدأ تحلله. قال: "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ" أرسله "عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ، فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ"؛ يعني: مفرِد، "وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ" صار قارنًا، "وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ،" فقط صار متمتع، "فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحْلِلْ"، ما تحلل، ولا أخرج من هديه، "وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلُّوا" كمّل العمرة، وخرج من الإحرام، وبقي منتظر يوم الثامن، حتى يُحرِمَ من جديد بالحج.

ويقول مالك: "أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا، فَذَلِكَ لَهُ"؛ يعني: جائز له، وهو كذلك عند بقية الأئمة الثلاثة، "مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ". من أهلّ بعمرة ثم أراد أن يردف الحج على العمرة فيكون قارنًا لهما فله ذلك، "مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،" يعني: يسعى بين الصفا والمروة، يعني: ما دام لم يكمل أعمال العمرة، وقال غيرهما: لم يشرع في أعمال العمرة.

وفهمت ما تقدّم معنا من قول الحنفية: ما لم يفعل أكثر أشواط الطواف للعمرة، فإذا كان أقل من الأربع الطوفات وأدخل الحج، جاز ذلك وصار قارنًا. يقول: "قدْ صَنَعَ ذَلِكَ"؛ يعني: أردف الحج على العمرة "ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- حِينَ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ"؛ أي: منعت عن البيت، "صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ" لما ردّه المشركون عام الحديبية فلما "الْتَفَتَ" ابن عمر "إِلَى أَصْحَابِهِ"، بعد ما أحرم بالعمرة، "فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا"؛ يعني: الحج والعمرة "إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ إنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ."، فأشهدهم على ذلك لكي يعلموا ما صار إليه.

قَالَ مَالِك: "وَقَدْ أَهَلَّ"؛ يعني: أحرم "أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ"؛ يعني: بعضهم، "عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ"، فمن ساق الهدي أمره أن يستمر في الإحرام إلى أن ينقضي الحج، "ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً". وجاء في رواية عند مسلم: "من أحرم بعمرة، ولم يهدِ، فليحلل، ومن أحرم بعمرة، وأهدى، فلا يحل حتى ينحر هديْه"؛ يعني: يدخل الحج على العمرة.

- وهكذا كان الحكم عند الحنفية والإمام أحمد: أن من ساق الهدي من خارج الحرم، فلا يمكن أن يتحلل حتى يقضي الحج، فإن كان محرمًا بعمرة فليُدخل عليها الحج.

- ولا فرق عند الشافعية والمالكية بين من ساق الهدي ولم يَسُقه؛ إذا لم يشرع في أعمال العمرة فيمكن يدخل عليها الحج، وكذلك يجوز أن يكمل العمرة، ثم يفسخ الإحرام وينتظر أيام الحج، وإن ساق الهدي، عند الشافعية والمالكية وإن ساق الهدي، لا فرق عندهم وإنما جعلوا ذلك خصوصية في عام حجته ﷺ.

إذاً، من معه هدي ليس له أن يتحلل عند الحنابلة وعند الحنفية. ومن لم يسق الهدي فله أن يحلّ من العمرة، ثم يحرم بالحج في وقت الطلوع إما إلى عرفة، وإما إلى منى في اليوم الثامن.

باب قَطْعِ التَّلْبِيَةِ

وإذا أحرم بالحج والعمرة، فقد دخل وقت التلبية، فيلبّي ولا يزال يلبي إلى أن يرجع من مزدلفة إلى منى، فيرمي، فإذا بدأ رمي جمرة العقبة، انتقل من التلبية إلى التكبير؛ تكبير يوم العيد.

يقول في صحيح البخاري: عن ابن عباس، أن أسامة بن زيد كان ردف النبي ﷺ من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس، فكلاهما قالا: "لم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة"؛ فتستمر التلبية بالنسبة للحاج، يعني: تكون هي الأفضل له إلى رمي جمرة العقبة في يوم النحر، وإذا شرع في أفعال التحلل، وحينئذ ينتقل من التلبية إلى التكبير.

- وجاء عن ابن عباس يقول: حججت مع عمر -رضي الله عنه- إحدى عشرة حجة، فكان يلبي حتى يرمي الجمرة، وعلى هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل.

- وقال بعض أهل العلم: إذا دخل الحرم، يقطع التلبية، كان عليه ابن عمر.

- وقال آخرون: يقطعها إذا راح إلى الموقف في يوم عرفة.

- جاء عن عائشة، وسعد بن أبي وقاص، ويروى عن سيدنا علي -رضي الله عنهم-، وهو مذهب الإمام مالك: أنه تنقطع التلبية بزوال الشمس يوم عرفة، عند ذهابه إلى عرفة.

- ويكون قطع التلبية عند الجمهور: مع رمي أول حصاة لجمرة العقبة.

- وقال الإمام أحمد وقال الشافعية: عندما يكمل الرمي؛ عندما يتمّ الرمي تمامًا يقطعها.

وجاء عن الفضل ابن عباس يقول: أفضت مع رسول الله ﷺ من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة؛ الله أكبر، الله أكبر، عند كل حصاة يرميها، فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.

جاء في رواية أخرى: لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة، وكان رديفه يؤمئذٍ الفضل، وهو ابن العباس، فهو أعلم بحاله، ولهذا قالوا: يستحب قطع التلبية عند أول حصاة، يعني ينتقل إلى التكبير، يكبر مع كل حصاة فمعناه أنه لم يكن يلبّي.

وروى لنا: "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ الثَّقَفِي، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ - كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا"؛ يعني: بالتلبية "فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ" منهم من يكبر ومنهم من يلبّي والحديث جاء في الصحيحين أيضًا وغيرهما، فلا إشكال في ذلك. وإنما لزم رسول الله ﷺ التلبية إلى جمرة العقبة.

يقول: "كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا"؛ يعني: يلبّي "فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ". وجاء في صحيح مسلم: عن ابن عمر يقول: "غدونا مع رسول الله ﷺ من منى إلى عرفات، منّا الملبّي، ومنا المكبّر"، قال: يُكبّر المكبّر فلا ينكر عليه"، فالأمر واسع، ولا سبيل للإنكار على ملبٍّ، ولا على مكبر، ولو من قبل الوقوف.

وذكر لنا: "أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ." وعلمت أن هذا مذهب الإمام مالك."قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا."، وعلمت مذهب الأئمة الثلاثة: أنه يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة.

"وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ."؛ أي: في يوم عرفة. "وأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُلَبِّي، حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ، فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ، وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. وروى لنا: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ." أثناء الطواف، بل يشتغل بالدعاء والذكر.

"وعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ" تنزل من عرفة يعني بعرفة، بنمرة؛ يعني: في يوم عرفة تنزل بنمرة، ولها مسجد نمرة، وبعضه واقع في حدود عرفة، وبعضه خارج عن حدود عرفة، المقصود أنها في الحدود الداخلة في عرفة، "ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الأَرَاكِ"؛ أي: موضع بعرفة من ناحية الشام، "قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهَا، فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ، تَرَكَتِ الإِهْلاَلَ. قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ تَرَكَتْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلاَلِ الْمُحَرَّمِ، حَتَّى تَأْتِيَ الْجُحْفَةَ فَتُقِيمَ بِهَا، حَتَّى تَرَى الْهِلاَلَ، فَإِذَا رَأَتِ الْهِلاَلَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ." كانت تعتمر بعد الحج من مكة، وكذلك فعلت في حجة الوداع مع النبي ﷺ، وأمر عبد الرحمن -أخاها- أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم، ثم لحقت برسول الله ﷺ، فصارت بعد ذلك تنتظر دخول السنة الجديدة فتحرم بالعمرة بعد إهلال المحرم. ويروى: افصلوا بين حجّكم وعمرتكم، فإن ذلك أتمّ لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج"

"وعن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى، فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِياً، َبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ"؛ أي: الأفضل لما صح من فعله ﷺ، والله أعلم.

بارك الله لنا ولكم في أعمالنا؛ وأقوالنا؛ وأفعالنا؛ وأعمارنا، وجعل لنا نصيبًا وافرًا من الحج والعمرة، وجعل لنا نصيبًا وافرًا من رمضان؛ وصيامه؛ وقيامه؛ وتلاوة القرآن فيه؛ وتلقي فائضات جود الله على أهليه؛ وجعل لنا حظًا كاملًا من سر الزكاة والصدقة وإخراجها على خير وجوهها، طيبةً بها نفوسنا، مخلصين في وجه ربنا، ووفر حظَّنا من الصلاة؛ وإقامتها؛ وأدائها على وجوهها؛ وحضور القلوب فيها؛ والخشوع؛ ونيل الفلاح؛ والفوز والنجاح؛ حتى تكون قرّة أعيننا في الصلاة، وحتى نصلّي في تبعية خير من صلى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى نرقى في معارج الصلاة إلى أعلى مراتب القرب من الحق، والمعرفة به، والفهم عنه، ويوفر حظنا من الفرائض؛ وإتقانها؛ وإحسانها، ومن النوافل، وآدائها على الوجه الأطيب، المقرِّب إلى الرب، -جل جلاله- من رواتب؛ ومن وتر؛ ومن تراويح؛ ومن ضحى؛ وإلى ما ندبنا إليه ربنا ورسوله المصطفى ﷺ. اللهم وفّر حظنا من هذه المِنن، وادفع عنا جميع الفتن والمحن، وبارك لنا في خاتمة شعبان أوسع البركة، ووفّر حظنا من نظرتك أول ليلة من ليالي رمضان إلى عبادك المؤمنين، واجعلنا في خواص المنظور إليهم بعين الرأفة والرحمة؛ والعناية؛ والتوفيق؛ والقبول؛ برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

02 رَمضان 1442