شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -45- آداب الولد مع والديه، وآداب الوالد مع أولاده

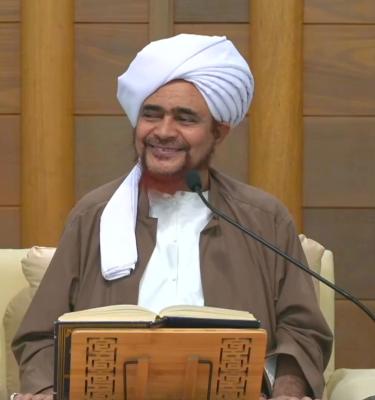

الدرس الخامس والأربعون من شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، ضمن الدروس الصباحية لأيام الست الأولى من شوال 1446هـ، آداب الولد مع والديه، وآداب الوالد مع أولاده.

فجر الأربعاء 4 شوال 1446هـ.

آداب الولد مع والديه

آداب الولد مع والديه

"يسمع كلامهما، ويقوم لقيامهما، ويمتثل لأمرهما، ويلبّي دعوتهما، ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا يبرمهما بالإلحاح، ولا يمنّ عليهما بالبر لهما، ولا بالقيام بأمرهما، ولا ينظر إليهما شزرًا ولا يعصي لهما أمرًا".

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله، مكرمنا بأنوار شريعته الغرَّاء، والآداب التي يُحلِّي بها خيار الورى، والمبيِّن لنا على لسان عبده ورسوله الراقي في الفضل والخير إلى أعلى الذرى سيدنا محمدٍ خير الخلائقِ طُرًّا، صلى الله وسلم وبارَك وكرَّم عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار في سبيله صادقًا سرًّا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات جميع الورى، فهم أكرم من خلق الله وبرأ، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكة المقرَّبين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين.

وبعدُ،

فإننا في تذكُّرنا للآداب التي بها الرقيُّ في مراقي الاقتراب، والاتصالُ بالحقِّ رب الأرباب، وحبيبه سيد الأحباب، وبما يستقيمُ به أمر الحاضر والعاجل والعقبى والمآب، نتذاكرُ الآداب التي عُلِّمناها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويذكُرُ لنا المؤلف -عليه رحمة الله- ها هنا آدابَ الولد مع والديه ثم آدابَ الوالد مع أولاده.

يقولُ: "آدابُ الولد مع والديه"، وهذه الآداب جاءت مؤكَّدةً في صريح الكتاب بوصيةٍ من الله، وقضاءٍ قضاه وحكمٌٍ حكم به، فقال:

-

(وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [الإسراء:23].

-

(وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا) [الأحقاف:15].

-

(وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا) [العنكبوت:8].

يقول جلَّ جلاله: (وَقَضَىٰ) أي: حكم ربك (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)، بأن تؤمنوا به وتوحدوه.

(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)، وأن تقوم بحق الوالدين إحسانا إليهم.

(إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا)، الأب والأم، أو الأب وحده، أو الأم وحدها كبروا عندك وبلغوا سن الشيخوخة.

(فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ)، لا يسمعون منك كلمة تضجر، ولو بكلمة أف، ولو علم الله كلمةً أدنى منها لذكرها، (فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ)، وفوق ذلك كله ادعُ لهما: (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) [الإسراء:23-24]

يقول: "آداب الولد مع والديه: يسمعَ كلامهما" وذلك أنهما إذا أمرا أمرًا مباحًا في الشريعة، صار واجبًا على الولد أن يقوم به وأن يعمله، فسماعه لكلامهم بالإصغاء والإنصات، بالتعظيم والفرح، ثم الامتثال والتطبيق لما يأمرانه وينهيان عنه، من كل ما لا يخرجه عن منهج الشرع المصون، أما إذا أمراه بترك واجب، أو بفعل محرم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وجعل الله حقَّ المعروف للوالدين والإحسانَ إليهما ولو كانا مشركين كافرين (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ)، قرن شكرهما بشكره، وإن كان الوالدان كافرين: (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا)، في الشرك ولا في الكفر، (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) [لقمان:14-15]، -وصاحبهما في الدنيا معروفًا- وهم كافرين، ما هم كافرين فقط ؛ بل يدعونك إلى الشرك وإلى الكفر يجاهدونك على أن تشرك، (فَلَا تُطِعْهُمَا) في الشرك، (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، ..لا إله إلاَّ الله..، فكيف حق الوالدة المؤمنة، والوالد المؤمن المسلم؟! أعظم وأجل.

لذا كان يقول الحبيب علي الحبشي -عليه رحمة الله-: لو فرضنا أن أمي ادَّعت رِقِّي، لأقررتُ لها بذلك تُخرجني إلى السوق تبيعني، فأنا أُقرُّ لها بالرق، فأنا عبدُها، ورقيقُها.

وهكذا رأوا الإمام مالك في مجلس مع أصحابه، استوى قائم ثم جلس، ماذا قوَّم الإمام، لما سألوه قال: كانت أمي في السطح، فنزلتْ، فقمتُ إكرامًا لأمّه، تعظيمًا لأمّه.

فهكذا أثَّر القرآن والسنة الغراء في قلوب الصادقين من المؤمنين، فتعاملوا مع آبائهم وأمهاتهم بهذا التعامل الشريف، (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ) [لقمان:14]، (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا).

يقول: "ويقومُ لقيامهما"، إذا قاما قام، وإذا أقبلا وهو جالسٌ قامَ يستقبلْهما، وجاء في السيرة أنه ﷺ كان إذا دخل على فاطمة قامت له وأجلستهُ في مجلسها، وإذا دخلت عليه قام لها وأجلسها في مجلسه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.

"ويقوم لقيامهما" إكرامًا واحترامًا، وقد ألَّف الإمام النووي رسالة سماها "الترخيص في القيام لذوي الفضل والإكرام " يرد على مَن فهم مِن أحاديث النهي عن القيام أنه على إطلاقه، وأنه لا يُقام لأحد مِن الناس. قال: ليس الأمر كذلك؛ ولكن ما حَذَّر منه هو ما كان مِن فعل الأعاجم مِن الخروج عن حد الإكرام إلى حد العبادة، أو السجود له، لأغراض أخرى فاسدة، ولقد ثبت عنه القيام ﷺ لبعض أصحابه، وثبت عن أصحابه القيام له ولبعضهم البعض كذلك.

"ويقوم لقيامهما" وإنما حذر ﷺ من أن يسترسل الإنسان مع هوى نفسه فيحب أن يقوم الناس له، وأخبر أن ذلك من الشر المستطير الذي يضر صاحبه، وقال: "مَن سرَّهُ أن يتمثَّلَ لَهُ الرِّجالُ قيامًا فَليتَبوَّأ مَقعدَهُ منَ النَّارِ".

وكانوا أيضًا بعض الصحابة لِما عرفوا من كراهة للقيام يودون القيام له فقد يتركونه أحيانًا لمعرفتهم بكراهته لذلك، وكان أعز عليهم من كل أحد من الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

ويروى أنه لما قام له مرة سيدنا حسان بن ثابت، فقال: ألم أنهكم عن القيام لي؟!

قال حسان:

قيامي للعزيز عليَّ فرضٌ *** وترْكُ الفرض ما هو مستقيمُ

عجبتُ لمن له عقلٌ ولُبٌّ *** يرى هذا الجمال ولا يقومُ

فنهض الصحابة قياما.

قال: "ويقوم لقيامهما" الوالدين،-الله- "ويمتثلُ لأمرهما"، فإذا أمراهُ بأمرٍ وهو غير منهيٌ عنه في الشرع فوجب عليه امتثال أمرهما.

"ويلبِّي دعوتهما" يكون حاضرًا، وما دعوا إليه يكون وقت ندائهم يكون قريبًا منهما، بنفسه يتولى خدمتهما وتلبية دعوتِهما إذا نادى يُلبِّي.. يلبي، "ويلبِّي دعوتهما"

ويلبي دعوتَهما إذا ناداه الأب، أو الأم.

وفي هذا جاءنا ﷺ بخبرِ جُريج -جُريج عابد صالح من بني إسرائيل-، اعتزل في صومعة يعبد الله تعالى، وكان له أمٌ، وكان برًا بها، ونادته يومًا وهو يُصلِّي، فجعل متحيرًا يقطع صلاته ويلبي أمه أو يستمر في الصلاة: نادته، نادته، آثر أن يستمر في الصلاة، وقال ﷺ وهو يقول: ربي، صلاتي أو أمي؟ أكمل الصلاة أم أجب الأم. فأكمل الصلاة، ثم أجابَها.

قالت: ما لك من أول ناديتُك؟

قال: كنتُ أُصلِّي.

قالت: لا أماتك الله حتى يريك وجوه المومسات! دعت عليه. قال: كان رجل صالح عفيف ومعتزل. قالت: لا تموت حتى ترى وجوه الساقطات ذوات البغي!، فأجاب الله دعوتها.

قال ﷺ: جاءته امرأةٌ فلم يلتفت إليها، حاولت تدخل عليه وتُغريه ما.. فذهبت إلى رجل يسمى الـراعي فمكَّنته من نفسها فحملت، فلما حملت وولدت، قالوا لها: تعالي من أين جئتِ بهذا الولد وأنتِ غير متزوجة؟! فحملوها إلى السلطان، فقالت: من جُريج! هذا الذي يجعل نفسه عابد، ويظهر أنه طائع، وأنه راهب في الصومعة ويفعل الأفاعيل هذا؟! اذهبوا وكسِّروا صومعته وائتوني به، جاء الجنود يكسرون.. يقول: ما لكم؟ ماذا؟ مالكم هذا؟ قالوا: تعالَ إلى هنا. قال: ماذا صنعت؟

قالوا: تعالَ، السلطان يطلبك، فمروا به، صادف ذيك الساعة مجموعةً من المومسات جاءوا بهن عند السلطان ليُقيم الحد عليهن على الطريق فمر رآهن، فلما رآهن تذكَّر دعوة أمه، قالت: "لا أماتك الله حتى يريك وجوه المومسات"، فضحك لما رآهن ضحك لتذكّره دعوة أمّه، وهؤلاء يراقبونه يقولون: لماذا يضحك لما رأى هؤلاء؟!

فدخِلَ إلى عند السلطان قال: أنت الذي تعصي الله تعالى وتقع المقال! قال: حاشا لله! قال: هي تقول أنك بها. قال: أين الصبيُّ، فين الصبي المولود؟ قال: هاتوه، فقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. فتكلم الصبي في المهد! اهتزوا لذلك. قال ﷺ كما روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، قال: فأقبلوا عليه يتمسحون به.

قام السلطان والجنود يتمسحون بجريج، ألاَّ وليَّ كبير ما ندري هذه كذَّابة كذبت عليه، أنبني صومعتك من ذهب، أم نبني صومعتك من فضة؟ قال: لا فضة، ولا ذهب ردوها كما كانت حجارة وطين كما هي، فعظُم شأنه وانتشر خبره؛ ولكن وصوله إلى هذا المحل بسبب دعوة أمه عليه.

ومن هنا جاء اجتهاد الفقهاء إذا كان الإنسان يصلي، ودعته أمّه أو أبوه، قالوا:

-

فإن كان في فرضٍ فليُخفِّفه، وليلحق بهم يُجبهما.

-

وإن كان في نفلٍ:

-

فإن علم أنهما يعذرانه ولا يشقُّ عليهما إذا أخبرهما أنه في الصلاة، يُكمل صلاته، يُخفِّفها ويأتي إليهما.

-

وإن علم أنهم يشتقا أحدهما أبوه أو أمّه يقطع الصلاة ويخرج منها ويذهب يجيب أباه وأمه يُجِبْ دعوتهما وإلاَّ تجيه دعوةً كما حق …

-

ثم قالوا له: لِماذا ضحكتَ لما مررتُ على المومسات أنت ضحكت؟! قال: تذكرتُ دعوة أمي. كنتُ يومًا أصلي، فنادتني، فآثرتُ الصلاة وتركتها، ثم جئت، فقالت لي: لا أماتك الله حتى يريك وجوه المومسات، فلما جئتم بي إلى هذا المكان تذكرتُ أن هذا بسبب، وأن دعوة أمي لحقتني. عظموا أمره، ورجعوا له صومعته.

إذًا قال: "ويلبِّي دعوتهما"، دعوة الأب والأم، ويلبي يُجيب عليهما (لبيك) يعني: أنا على الإجابة مستمرٌ، والطاعة دائم، لبيك يا أمي، لبيك يا أبي.

"ويلبِّي دعوتهما، ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة". يتذلل ويخفض جناح الذل من الرحمة لهما، إعظامًا وإكبارا، كما قال الله تعالى: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) [الإسراء:24]، إذًا فالتذلل حيث يُحبه الله تعالى هو من جملة المُقرِّبات إلى الله، وقال تعالى في وصف الذين يحبهم ويحبونه: (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ) [المائدة:54].

فالتذلل لأجل الله:

-

للمؤمن عموماً قُربةٌ.

-

وللوالدين خصوصًا طاعةٌ عظمى.

عندنا الإمام حامد بن عمر حامد -عليه رحمة الله تعالى- يقولون: كان لا يطرد الذباب لو وقع على رأسه أو وجهه وهو بحضرة أبيه أو أمه، ما يقول بيده كذا ينشُّ الذباب ما دام قدام أبوه وأمه، ما يتحرك، يترك الذباب ولا يبالي به، وإذا أراد الخروج رجع القهقرى؛ فلم يُولِّهما ظهره.

ما يولي أباه ولا أمه ظهره؛ ولكن يرجع إلى الوراء حتى يفارقهم ويخرج إلى الباب. بهذا ارتفعوا، لما تأدبوا بآداب الحق ورسوله ﷺ

قال: "يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا يُبرمهما بالإلحاح"، إذا احتاج حاجة منهما لا يلح عليهم إن انشرحت صدورهم ووافقوا؛ وافقوا، لا يلح؛ لأنه تحملهم الرأفة والرقة على أن يسمحوا وهم متأثرين في باطنهم.

وقال: "ولا يُبرمهما بالإلحاح، ولا يَمُنُّ عليهما بالبر لهما"، ولا بإعطائهما، ولا جبت لكم، ولا خدمتكم. هذا فرضُ ربك عليك، اشكرْه إذا وفقك لهذا، والفضل لهم ما هو لك، والفضل لهم.

وهكذا ابن عمر طائف عند الكعبة حامِل أمُّه على ظهره يطوف بها، فقال: يا ابن عمر، إني وَلِيتُ أمي هذه، وأنا أُوضِّئها وأُنظِّفها وأُلبسها وأُطعمها، وحملتها على ظهري من اليمن حتى حججتُ بها، أتراني أديتُ حقها؟ قال: ولا يَعدِل ذلك بزفرة من زفراتها بك عند الولادة لمّا وَلَدَت بك!

قال: هذا كُلّه لا يساوي زفرة وحدة ووجع من أوجاعها عند الولادة بك! هذا كله لا يساوي.. فلهما ما شرع الله من الإحسان والبِرّ.

يقول صاحب دعاء بر الوالدين ابن أبي الحب -عليه رحمة الله-: "الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما، وحثَّنا على اغتنام برّهما واصطناع المعروف إليهما، وندبنا إلى خفض الجناح مِنَ الرّحمة لهُما إعظاماً وإكبارًا، ووصّانا بالتَّرحُّم عليهما كما ربَّيانا صغارًا".

يقول: "ولا يَمُنُّ عليهما بالبرّ لهما، ولا بالقيام بأمرهما"، بل يجعل ذلك مِنَّةً من الله عليه والفضلَ لهما.

كان في بعض قرى اليمن هنا أبٌ كَبُرَ وله عدد من الأبناء، وكانوا يُنَقّلونه من بيت أحدهم إلى الآخر، ويتقاسمون خدمته. فقال أحدهم: يا إخواني، هذا فيه مشقّة على الوالد؛ فاتركوه عندي، وأنا أقوم بكفايته عنكم كلكم، فقال هؤلاء -بتفكيرُهم-: أنت تعمل هكذا لكي تأخذ منّا التَّرِكَته مع والدنا -أرضَه التي عنده-، قال: لا، لا، لا! إن كان هذا قصدكم؛ فأنا الآن أُوقِّع لكم ورقة أني ما لي شيء في الأرض كلها إذا مات الوالد، ونحن أحياء، وأنا حيّ؛ الأرض كلها لكم، وما أريد شيء.. قالوا: أَتكتُب؟ قال: نعم. قالوا: أكتُب.. وخذه لك.

فقام بخدمته وتمريضِه والإحسان إليه، وأحسن خدمته له..

مدةً فتوفي.. فلمّا توفي؛ جاء إخوانه واقتسموا الأرض، ولم يتركوا له شيىء ولا أعطوه شيئ.. فما مرت إلّا سنة واحدة، كُلّهم افتقروا هؤلاء الأولاد، وراحت الأرض عليهم، ووقعوا في مشاكل، وهذا اغتنى..!

فصاروا يأخذون نفقتهُم منه، صار هو يُنفق عليهم هذا الذي أخذ الوالد وربّاه؛ هو الذي صار يُنفق عليهم من عنده، ووسَّع الله رزقه، وهم راحت عليهم، ولا نفعهم أخذُ التَّرِكَة، وبقوا بلا شيء.

وهكذا.. ويحدثنا ﷺ عن رجلين في -بني إسرائيل- كانا غَنِيّين، قال: فمات أحدهما؛ فأوقفه الله بين يديه.

قال: ماذا عملتَ فيما آتيتُك؟

فقال: يا ربّ، خِفتُ على أولادي العَيْلَة، فتركته لهم.

قال: إنَّ الذي كنت تخشاه على أولادك من الفقر والعَيْلة؛ قد أنزلتُه بهم.. الذي تخافه قد أنزلتُه بهم، فأُنزِل بهم الفقر، فافتقروا أولاده كلهم، وعاشوا فقراء..

قال: وأوقف الثاني بين يديه.

قال: ما فعلتَ فيما آتيتُك؟

قال: يا ربّ، أنفقتُه في سبيلك، ووثِقتُ بِطُولِك وجُودك على أولادي وأهلي.

قال: إنَّ الذي كنت ترجوه لهم -من الخير والغِنى- قد أنزلتُه بهم.

فصاروا وعاشوا أولاده من أغنى النّاس في مكانهم وزمانهم طول أعمارهم؛ بسبب إنفاق والدهم في سبيل الله..

لذا كان يقول ﷺ:

-

"ما نقص مالٌ من صدقة، بل يزداد، بل يزداد".

-

"ثلاثٌ أَحلفُ عليهنَّ: ما نَقَصَ مال عبدٍ من صدقة، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً -إذا عفا عبدٍ عمن ظلم؛ وما يزيده الله إلّا عزّ-، وما فتح عبدٌ على نفسه باب مسألةٍ -أي: للناس- إلّا فتح الله عليه باب فقر"، لا إله إلا الله.

يقول: "ولا يَمُنُّ عليهما بالبر لهما ولا بالقيام بأمرهما، ولا ينظر إليهما شزرًا"، يُقبل عليهما بطلاقة وجه ببشاشة عليهم ولا يقول كذا-أشار الحبيب إلى أنه يدير وجهه- إذا كلّموه؛ يُقبل بكليته عليهما، إذا جلس بين أيديهما جلس كُلّه مُقبلاً عليهما.

"ولا يعصي لهما أمرًا"، حسبُنا في فضل هذا البرّ؛ ما جاء عن سيدنا -أُويس القرني- واُويس القرني من قبيلة -مُراد- مازالت باليمن موجودة، هذه القبيلة منها سيدنا -أُويس آمن وامتلأ بالإيمان، وكانت له والدة عجوز؛ فكان يتولَّى خدمتها..

فاستأذنها ليذهب إلى النبي ﷺ في المدينة؛ فما أذنت له، فبقيَ عندها، يقوم ببرّها وخدمتِها..

حتى توفي ﷺ ولم يلقَهُ في الحياة! حتى توفيت أمه وهو في خدمتها؛ فرفع الله قدره وذكره، فذكره الرسول ﷺ…

فذكره جاء في -صحيح الإمام مسلم-: "إنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرَّه. قالوا: كيف لنا برجلٍ منهم؟ قال: أويس بن عامر القرني".. أويس بن عامر القرني.

جاء في ألفاظ أخرى في صحيح الإمام مسلم، وجاء في غير صحيح الإمام مسلم أيضًا مُطوّلًا.. وذكر أوصاف الأولياء..

قالوا: وكيف لنا برجل منهم؟

قال: ذلكم أويس بن عامر

قالوا: وما أويس ابن عامر؟

قال: من قَرَنٍ ثُمَّ من مُراد، له والدةٌ هو بها بارّ، مجهولٌ في الأرض، معروفٌ في السَّماء، كان به برصٌ فبَرَأ منه إلّا موضِعَ لُمعةٌ تحت منكبه الأيسر، سأل الله أن يُبقيها ليتذكر نعمته عليه..!

إذا كان يوم القيامة قيل له: قف فاشفع. فيُشَفّع في عددٍ كـربيعة ومُضَر -أكبر قبائل العرب ربيعة ومضر-، قال: مثل هذا العدد كله يُشَفَّع فيهم هذا أويس يوم القيامة..! "يا عمر، يا علي، إذا أنتما لقِيتُماه، فاسألاه أن يستغفر لكما؛ يَغفِرُ الله لكما..".

يُعَلّم النَّبي الأمة حُسن الظَّنّ والاتّصال بالصّالحين وطلب الاستغفار منه؛ مع أنَّهم هم سيّدنا عمر وسيّدنا علياً في غِنى عندهُم رسول الله ﷺ يستغفر لهما، وهو أعظم من أويس ومن ملأ الدّنيا كأويس؛ ولكنّه علَّم الأُمّة كيف…؟ وسيّدنا عمر وسيّدنا علي أفضل من سيدنا أويس بيقين؛ ولكن علَّمهم كيف يَستمدون ممن هو دونهم من الأولياء والصّالحين، وكيف يأخذون؟ وقال: "فاسألاه أن يستغفر لكما؛ يغفر الله لكما..".

ومضت السنوات.. حتى كانت أواخر خلافة سيدنا عمر، وكان معه سيدنا علي في الحجّ -أيام الحجّ- جاء إلى عند الكعبة وقت اجتماع الناس قال: أيُّها النّاس قفوا، فوقف المطاف، قال: اجلسوا إلّا من كان من اليمن؛ فجلسوا وبقي أهل اليمن، قال: اجلسوا إلّا من كان من مُراد؛ فبقي عدد قليل.قال: اجلسوا إلّا من كان منكم من قَرَن؛ فجلسوا وبقي رجلٌ واحد شايب، قال: أنت قرني؟ قال: نعم. قال: هل تعرف أويس بن عامر؟

قال: لا أحد بهذا الاسم أعرفه وأرفعه إليك، إلّا رجلٌ ضعيف، لا يحقّ أن أرفعه إليك.. به، وبه… تعجَّب سيدنا عمر! وقال له: بِه! لا بِك! أهو في حرمنا هذا ابن أخيك هذا؟ قال: نعم، ابن أخي، ضعيف فقير. قال: أين يوجد؟ قال: يرعى إبلاً لنا حوالي عرفة. قال: إبلٌ لجماعتنا الحجّاج، قعد يرعى لهم.

فأعرض عنه ومشى هو وسيدنا علي حتى وصلوا إليه، فوجدوه يُصلي، والإبل ترعى حوله؛ فعرفوه، وصفه النّبي لهم "أشهل، ذو صهوبة وصفه لهم النبي، كان به برص فبرأ به إلّا موضع لمعة تحت كبده الأيسر"، فسلّموا عليه، أحسّ بالسلام؛ فخفّف الصّلاة وسلّم ورد السلام، قال: وعليكم السلام. قال له سيدنا عمر: من أنت؟ قال: عبدُ الله.

قال: قد عَلِمنا الخلق كُلُّهم عبيد الله! ما الاسم الذي سمَّتك به أمك؟ بماذا أمك تدعوك -تقول لك-؟ قال: أُويس. قال: ابن عامر؟ قال: نعم. قال له : ومن قَرَن؟ قال له: نعم! قال: ثُمَّ من مُراد؟ قال: نعم! قال: كانت لك والدة وكُنت بها برًا؟ قال: نعم! ومن أنتما اللذان شَهَر الله لكما حالي؟ًقال: وكان بك برصٌ، فبِرأت منه إلّا موضع لُمعة تحت منكبك الأيسر؟

قال: من أنتما اللذان شَهَر الله لكما حالي؟! تأتون بأخبار غريبة لا أحد يعرفها حتى من قومي وأصحابي؟!

فقام سيدنا علي، فقال: أمّا هذا فهو عمر أمير المؤمنين، وأمّا أنا فعليّ بن أبي طالب. فاهتزّ سيدنا أويس وقام، وردَّ السَّلام عليهما مرة أخرى، وقال: جزاكما الله عن أمّة محمّدًا خير الجزاء. قال: وأنت جزاك الله عن نفسك خيرًا.

قال: من ذكركما لي؟ قالوا: رسول الله. قال: ذكرني! بإسمي؟ قال: بإسمك وبك وبقبيلتك، هو الذي أخبرنا! وبأمك أنك كنت بارّ بها، بالبرص الذي كان بك… بكى بكى سيدنا أويس، وقال: بأبي وبنفسي رسول الله..

قالا: استغفر لنا. قال: أنا أستغفر لكما، وأنتما صاحبَا رسول الله؟ أنت أمير المؤمنين، وأنت صاحب المصطفى ابن عمه المُقارب له؟ أنا استغفر لكما!

قالا: إنّما رسول الله أمرنا.. قال: هذا استغفاري في البرّ والبحر وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إلى أين تذهب؟

قال: بعد الحجّ إلى البصرة في العراق.

قال:أفلا أكتب لك إلى عامِلنا هناك؟

قال: لا، لا، أن أكون في غَبراء الناس أحبُّ إليَّ.

قال: فهذا الموعد بيني وبينك حتى آتيك بزاد ونفقة. قال: لا يا أمير المؤمنين، إنَّ معي هذين الثوبين، فمتى تراني أُبليهما؟ ومعي أربعة دراهم من رعي هذه الإبل، فمتى تراني أُنفقهما؟ متى أُنفقها هذه الأربع؟ يا أمير المؤمنين، إنَّ بين يدي ويديك عقبة كؤودا؛ لا يجوزُها إلا المُخِفُّون.

فبكى سيدنا عمر، وضرب الأرض بالدُّرَّة، وقال: من يأخذ الخلافة بما فيها وَدِدتُ أن أخرج منها كفافًا لا لي ولا عليَّ..!

فقال: لا موعد بيني وبينك يا أمير المؤمنين؛ إلّا على حوض -حوض رسول الله نلتقي هناك- ثمَّ ودَّعهم ومَشَوا.

ورجع إلى اليمن، وردَّ الإبل إلى أصحابها، وعزم على السَّفر.

وكان العام التالي، فسأل عنه سيدنا عمر بعض الحجاج الذين جاءوا، فلما رجعوا من الحج جاءوا إلى عند أويس وقالوا: ادعُ الله يستغفر لنا، ما هو من عادة الناس معه هكذا! قال: لقيتما أمير المؤمنين؟

قالوا: نعم، عرف أنه سيدنا عمر ذَكر لهم فضله.

دعا لهما وقال: اسكتا، لا تخبرا أحد، قام وسافر إلى العراق -عليه رحمة الله-، ولم يزل حتى قاتل مع سيدنا علي في صِفِّين، فقُتل -في صفِّين-، رفع الله قدره بسبب بِرّ الوالدة.

قال الإمام عبد الرحمن بالفقيه: انظر إنّ في ناس كثير يبرون آباءهم، ما يحصل لهم مثل ما حصل لأويس.

قال: لأنهم يبرونهم إما عن طبيعة، وإما لِسمعة، وإما..، ولو برُّوهم -الوالدين-؛ لأجل الله كما برَّ أويس أمّه لحصلوا من الفضائل والمناقب ما حصله أويس من برَّه لأمه، برّها لله -جلَّ جلاله-، وامتثال لأمره وأمر رسوله، لا رياء ولا سمعة، ولا مجرد عادة، ولا طبيعة، وخَدمها خدمة صادقة من أجل الله، فَبِذلك رفع الله قدره. (أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) [الزمر:3].

آداب الوالد مع أولاده

آداب الوالد مع أولاده

"يعينهم على بِرّه، ولا يكلّفهم من البر فوق طاقتهم، ولا يلح عليهم في وقت ضجرهم، ولا يمنعهم من طاعة ربهم، ولا يمنّ عليهم بتربيتهم".

ثم يقول: "آداب الوالد مع أولاده". أيضًا للآباء آدابٌ مع أولادهم.

-

فمن أولها: أن يعتنوا بصلاح أمهاتهم، بأن يختاروا الزوجة الصالحة. قال ﷺ: "تُنكح المرأة لأربع: لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها، فاظفر بذات الدّين تربت يداك." قال اجعل مقصدك الأكبر الدين فيها؛ فإذا لاحظتَ هذا، حلَّت لك البركة، فمن حقوق الأولاد علينا أن نختار أمهات صالحات لهم.

-

ثم ننوي النيات الصالحة نحوهم.

-

ثم نُحسن أسماءهم، لمّا يجيء لك ولد تُسمِّه باسم واحد فاسق، أو مجرمٍ أو كافرٍ، أتريد أن يُحشر معه يوم القيامة؟! أُمرنا بتحسين أسماء أبنائنا، لأنهم يُدْعَون يوم القيامة بأسمائهم؛ نختار لهم إسمًا حسن:

-

من أسماء الأنبياء.

-

من أسماء المرسلين.

-

من أسماء الأولياء.

-

من أسماء الصالحين.

-

من أسماء الصحابة.

-

وأمثال ذلك.

-

ومن خير الأسماء ما عُبِّد وحُمِّد.

-

وقال: ثم نُحسن تربيتهم.

-

نُطعمهم الرزق الحلال.

-

نُؤذِّن في آذانهم عند الولادة اليمنى الآذان واليسرى الإقامة.

-

نعرضهم على الصّلحاء، والأولياء الذين يُوجدون في بلداننا وزماننا، ليدعوا لهم، ولينظروا إليهم؛ نُحسن تربيتهم، نُعلمهم، نأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، ونضربهم على تركها وهم أبناء عشر.

-

ويُعينهم على بره يعين الأولادَ على برِّه، بأن لا يُكلِّفهم فوق طاقتهم في شيء، ويساعدهم بما يرون من حنانه وعطفه ولطفه، مع إقامته الميزان: يغضب لله -تبارك وتعالى-، ويرضى لرضاه، فيُراعيهم، ويَجزم عليهم في الواجبات، وفي المهمات.

يقول: "يعينهم على بِرّه، ولا يكلّفهم من البر فوق طاقتهم، ولا يلح عليهم في وقت ضجرهم".

كما أنّ من أدب الأولاد لا يُلحوا على آبائهم، فالآباء كذلك لا يُلحّون على أولادهم أوقات ضجرهم، يعني:- يُراعوا بعض طبائعهم وبعض نفسياتهم.

"ولا يمنعهم من طاعة ربهم"، يُريد أن يحضر مجلس علم، مجلس خير، يتعلم علوم الشريعة؛ لا يكون الأب عائق بينه وبين الخير، كبعض الآباء يَحول بين ولده وبين الخيرات، وقد يستهزئون بالولد إذا قام يُصلي، أو إذا قرأ القرآن، أو إذا... -نعوذ بالله!- يُكسلونه من فعل الخير، ويحولون بينه وبين الخير، بل ينبغي أن يفرحوا منه ويُشجّعوه.

"ولا يمنعهم من طاعة ربهم" -جلَّ جلاله-. "ولا يمنّ عليهم بتربيتهم" ولا بالنفقة عليهم، فهذا فرضٌ فرضه الله عليك، ولك بذلك المثوبة منه سبحانه وتعالى، فلا مَنْ، والمنَّان بالصدقة ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، فكيف بمن يَمُنُّ بالنفقةٍ الواجبة؟! فذا واجبة عليك عادك بتمُنْ به! فبما يسَّر الله لك تُنفق عليهم، وتسلك سبيل (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا) [الفرقان:67]، وتَعُدْ الفضل لله -سبحانه وتعالى- عليك وعليهم.

فهكذا الآداب ما بين الولد ووالديه، والوالد وأولاده كذلك.

وكانوا يرون من حقوق الأولاد أن لا تشتغل أمهاتهم من أول حملهن إلاَّ بالخير والذكر، ولا يُرضعنَهم إلاَّ وهنَّ يذكرن الله، ويتلون كتابه، فإن ذلك مؤثرٌ على الجنين في البطن، ثم مؤثرٌ عليه في أيام الطفولة، ما تسمعه الأم وما تقرؤه يؤثر عليه: إن خيرًا فبنوره، وإن شرًا فبظلمته يؤثر في الولد.

ثم أن يحرص عليهم ألاَّ يجالسوا الغافلين، والفاسقين، وقاطعي طريق القربة إلى الله، والوجهة إلى الله، فيُبعده منهم، وينتبه منهم، ومن ذلك ما يكون من قُطَّاع الطريق عبر الأجهزة! ما هو يفرح يجيب لولده جوال آخر موديل، وبعدين يشاهد ماذا؟ ويسمع ماذا؟ ويعمل ماذا؟

بتوهدره -تحدره-، وبتُسقطه، وبعدين ما عاد تقدر ترجعه، وما عاد بيصير لك بِر في المستقبل، مثل يرمي واحد في الغرق وتقول له: لا تبتلَّ بالماء! يرميه في الماء وتقول: لا تبتلَّ لا؟! كُن يابس!! جاف وأنت ترمينا في الماء وتريدنا أكون جاف يابس لابد يتبلل بالماء، إذا جلبتَ له الأجهزة التي فيها الصور الخبيثة والكلام الخبيث، بيتأثر.

تحافظ على أولادك، تربِّيهم تربية حسنة، ليكونوا ذخر لك يوم القيامة، فإن ولد الرجل من كسبه، كما في الحديث، وهو وجميع حسناته -إن كان مُحسن- حسنة من حسنات أبيه، وهو وجميع سيئاته -إن كان سيئ- سيئةٌ من سيئات أبيه، ترجع فوق أبيه؛ لأنه أهمله، فإذا أدى حق الله وقام بالواجب، لا؛ لا تبعة عليه بعد ذلك إذا انحرف الولد فيما بعد ذلك؛ ولكن هذا يندر. فمن أحسنت تربيتهم، فالغالب يستقيمون، وتعود عوائدُ الخير عليهم ويؤخذ منهم البرَّ في الدنيا، والرفعة في الدرجات في الآخرة.

(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) [الفرقان:74].

وقال ﷺ في أوقات يغلب فيها الانحراف للأولاد والناشئة والبعد عن سواء السبيل: "يأتي على الناس زمانٌ، لأن يُربي أحدُكم فيه جروَ كلبٍ خيرٌ له من أن يُربي ولدًا من صلبه." ولدٌ من صلبه وبعدين يُلحد ويجحد، ويتعبه ويجلب لأبوه المصائب في الدنيا والآخرة! والعياذ بالله تعالى! أحسن له جروُ كلبٍ يُربيه من الولدٍ هذا! -والعياذ بالله تعالى- مع أنه لا يجوز للمسلم يُربي الكلب إلاَّ كلب صيدٍ أو حراسة، ومن اقتنى كلباً لغير صيدٍ أو حراسة، نقص من أجره كل يوم قيراط ..لا إله إلا الله..، ولكن قرةَ الأعين من الأولاد يكونوا سبب لرفعة آبائهم في الدنيا والآخرة.

اللهم انظر إلينا، وأهلينا وأولادنا، بارك في أهلينا، بارك في أولادنا، بارك في أزواجنا، بارك في ذرياتنا، ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك، وارزقنا برَّهم يا أرحم الراحمين، واجعلهم لنا ولسيد الكونين قرةَ أعين في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأسمِعنا منهم أطيب النداء يوم التنادي، لنكون بهم في الآخرة من أغبط الآباء بالأولاد. حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين في دار كرامتك ومستقر رحمتك وأنت راضٍ عنا.

خلِّقنا بأحسن الأخلاق، وأدِّبنا بأحسن الآداب. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلاَّ أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلاَّ أنت. بسّر الفاتحة، إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

05 شوّال 1446