شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -41- آداب الرجل في نفسه

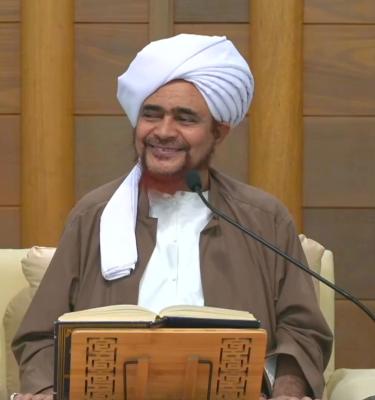

الدرس الحادي والأربعون من شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، ضمن الدروس الصباحية لأيام الست الأولى من شوال 1445هـ، آداب الرجل في نفسه.

فجر الإثنين 6 شوال 1445هـ.

يتضمن الدرس:

- تعريف صفة الرجل الحقيقي

- صلاة الجمعة وأهميتها

- حكم تعدد الجُمع في مكان واحد

- المقصود من الجمعة

- هل تجب صلاة الجمعة في القرى؟

- فضل يوم الجمعة والتجلي من الله

- الأعمال المستحبة فيه

- ثواب التبكير إلى الجمعة

- أدب الإنصات للخطبة

- أهمية صلاة الجماعة وفضلها

- متى تكون الجماعة أفضل في المسجد الأقل؟

- أثر خشوع الإمام والمصلين على قبول الصلاة

- نظافة الملبس وأهميتها

- الابتعاد عن التشبه بالفساق في الملبس

- الألبسة التي بها الفخر

- هل يُحرم الثوب الطويل للرجل والقصير للمرأة؟

- التوسط في الثياب وتجنب المبالغة

- الاعتدال في المشي وعدم الإكثار من التلفت

- غض البصر وأهميته

- تنبيه عن الحديث في خصوصيات البيت

آداب الرجل في نفسه

"لزوم الجُمعة والجماعة، ونظافة الملبس، وإدامة السواك، ولا يلبس المشهور ولا المحقور، ولا يطيل ثيابه تكبرًا، ولا يقصّرها تمسكنًا، ولا يُكثر التلفّت في مشيته، ولا ينظر إلى غير حرمته، ولا يبصق في حال محادثته، ولا يكثر القعود على باب داره مع جيرانه، ولا يكثر لإخوانه الحديث عن زوجته وما في بيته."

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله الخالق الحكيم، العزيز العليم، القدير العظيم، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، أرسل إلينا عبده المصطفى المختار محمّد بن عبدالله بالمنهج القويم والصراط المستقيم، ووصفه في كتابه بالرؤوف الرحيم، وأنه ذو خلقٌ عظيم. فأدِم اللهمّ منك عنّا الصلاة والتسليم في كل لمحةٍ ونفسٍ على حبيبك المجتبى المصطفى ذي المجد الفخيم، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الوقوف بين يديك يا عليّ يا عظيم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتمجيد والتفخيم، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكة المقرّبين، وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

وبعدُ،

فإننا في محور الآداب نتبيّن ما أحبّ الخالق الوهاب من عباده ليظفرُوا بمحبّته ووداده، وتحلّ عليهم هِباته ونفحاته، ويدركون الكرامة التي أكرمهم بها والفضل الذي تفضّل به عليهم جلّ جلاله، قال تعالى: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) [الإنسان:3]، اللهمّ اجعلنا من الشاكرين.

يتكلّم عن "آداب الرجل في نفسه"، وإنما الرجل من زكّى نفسه وقهرها وتَأدّب بالآداب الشريفة، هذا هو الرجل، وإليهم الإشارة؛ لأهل هذا الوصف بالآيتين الكريمتين:

-

(رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) [النور:37].

-

والآية الأخرى: (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) [الأحزاب:23].

-

والآية الثالثة أشار إليهم وإلى ارتباطهم بأماكن العبادة، وقال: (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة:108].

اللهم اجعلنا منهم.

ومن أحبّ أن يتطهّر سَبَق إلى أسباب الطهارة، ونافَس على مجالس الذكر والعبادة، وغَنِمَ الوقت، وحذر المقت، وتدارك الفوت، وأسرع بالإنابة والرجوع إلى الحيّ القيوم الذي لا يموت جلّ جلاله. من طلب الطهارة استعمل وسائلها؛

-

من الذكر والشكر وحُسن العبادة.

-

والحذر من أنواع الصغائر والكبائر من الذنوب.

(يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108].

طهّر اللهمّ أفئدتنا، وطهّر أعضائنا، وطهّر اللهمّ سرائرنا وصفِّها لنا وطهّر لنا أرواحنا يا حيّ يا قيوم.

قال: "آداب الرجل في نفسه: لزوم الجمعة"، التي جعلها الله تعالى الفريضة في ذلك اليوم يوم الجمعة بدلًا عن الظهر، وأنزل في شأنها نداءً وجّهه من عنده على لسان نبيّه إلى معاشر المؤمنين أجمعين، وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [الجمعة:9]، وقال ﷺ: "من ترك ثلاثة جمع متوالية تهاونًا بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق". -والعياذُ بالله- من يخرج هذا الطابع إذا لم تسبق عناية من الله وصدق توبة ورجوع؟

فالجُمعة شأنها عظيم على من وجبت عليه، وهم كل:

-

مسلم

-

بالغ

-

عاقل

-

ذكر

-

حر

-

مقيم

-

صحيح؛ يعني: قادر على الحضور

هؤلاء من اجتمعت فيه هذه الشروط فالجُمعة فرض عين عليه؛ يجب أن يسعى إليها. وظهر التّقصير في السعي إلى الجمعة من خلال وصول الذين وجبت عليهم الجمعة متأخّرين بعد النداء وبعد دخول الخطيب.. مع أنه ورد أن الله يجعل على أبواب الأماكن التي تُصلى في الجمعة ملائكة يسجلون الداخل الأول فالأول، ويُقال: أن مراتب الناس في قربهم في ساحة النظر إلى وجه الله الكريم على قدر بكورهم إلى الجمعة. ويكتبون الداخل الأول فالأول حتى يؤذن المؤذن ويَصعد الخطيب المنبر، فإذا صعد الخطيب المنبر، أقبل الملائكة نحو المنبر يستمعون الخطبة؛ أي: فلا يكتبون هذا الذي يجيء من بعد.

وقد كان في القرون الأولى المسابقة إلى إجابة النداء إلى حد أن خرجت جماعات منهم بالسُرُج إلى الجمعة؛ أي: قبل أن يتضح الضوء، إما آخر الليل أو بعد الفجر مباشرة في الغَلس قبل أن يبين الضوء، فيحتاج إلى السراج يمشي به إلى الجمعة، عليهم رضوان الله.

ثم ممّا قال التابعون: أن أول بدعة حدثت بعد رسول الله ترك التبكير إلى الجمعة. وفي الجمعة أيضًا جمعية، وفيه تشريع من الله لأهل كل منطقة، لأهل كلّ بلدة أن يجتمعوا خلال الأسبوع، ومهما وسعهم وضمّهم مكان واحد فلا يُعدّدوا الجمعة في البلدة الواحدة، ويجتمعوا كلهم في المكان الواحد، فإذا ضاقت بهم المساجد.. جازَ أن يعدّدوا الجمعة بقدر الحاجة؛ لأن المقصود فيها:

-

الجمعية على الله تعالى.

-

واجتماع قلوب المؤمنين على التآلف وعلى التوجه إلى الله واستعطافه واستلطافه.

-

وطلب الرحمة والتعرض لنفحاته.

-

والاتعاظ والادّكار.

-

وإعلان الولاء بوضع الجباه على الأرض سجودًا لله تبارك وتعالى.

فشأن الجمعة شأنٌ عظيم، يجب على كل من وجبت عليه أن يسعى لها، فإذا كان في قرية لا تُقام فيها الجمعة؛

-

فإن كانوا يسمعون النداء من بلدةٍ أخرى وقريةٍ تُقام فيها الجمعة وَجَبَ عليهم أن يتوجهوا يصلوا فيها.

-

وإن كانوا بعيد بحيث لا يسمعوا النداء لا يجب عليهم، ومن رغب منهم وتطوّع فليذهب الى مكان تُصَلى فيه الجمعة.

-

ولكن لو كانوا ثلاثة نفر؛ لا يعذرون عن الجماعة وأن تقام في في بدوِهم أو محلتهم او قريتهم، "ما من ثلاثة في قريةٍ ولا بدوٍ لا تُقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان".

ومن هنا قال من قال: أن إظهار الجماعة في الصلوات الخمس في مكانٍ عام ولا يُستحيا من دخوله.. فرض كفاية.

ثم أن الجمعة وهو سيد الأيام، ويسميه الملائكة في الجنة يوم المزيد، وهو الموعد لعامّة اهل الجنة لمنِّ الله عليهم بالنظر الى وجهه الكريم جل جلاله، من غير شك أن ذلك قُرب ورضًا وتجلّ عظيم؛ عبّر عنه ﷺ بالرؤية؛ من اليقين أنها ليست بجهة ولا كيف ولا تصوير ولا جسمية… ولا شيء من هذا من غير شك! ولذا فالذين أنكروا الرّؤية أو النظر.. أنكروا هذا الأمر الذي هو أيضًا عند أهل السنة مستحيل، اذا حصروا أن النظر لا يكون إلا للصور وللأجسام سواء، فهذا أيضًا منفي عند أهل السنة، ولا يكون شيء من هذا، ولكنه التجلي الذي يتفضل الله به من كشف حجب في رفيع الرتب؛ يُعبَّر عنه بالرؤية، "إنكم سترون ربكم" يقول ﷺ.

وهذا لعموم أهل الجنة في كل جمعة، وبعضهم يكون عدة مرات له هذا التجلّي والتفضّل من الله في الأسبوع، وبعضهم -وأعلاهم- يكون له مقدار كل صباحٍ وعشية، إلا أنه يُقال لأهل جنة المزيد لهم هذا المنّ من الله بالنظر الى وجهه الكريم جل جلاله.

يوم الجمعة في مثله تقوم الساعة، يوم الجمعة حدثت فيه حوادث تقتضي الشرف، منها خلق آدم عليه السلام، ومنها التوبة على آدم عليه السلام، كما ذكر ﷺ في الحديث… إلى غير ذلك من الوقائع. والنّداء الحق تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الأرض "هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فاقْضي حاجته، هل من مبتلى فأعَافيه…"، هذا يكون لأهل كل بلدة حين يبقى ثلث الليل الأخير، إلا في ليلة الجمعة وفي ليالي رمضان فيكون النداء من الغروب الى الفجر، في ليالي رمضان وفي ليلة الجمعة من كل أسبوع؛ ينادي منادي الحق هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فاقضِي حاجته، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

ثم يُكره إفراده بالصوم إذا لم يصادف نذرًا أو يومًا مرغّب في صيامه، إلا أن يصوم يومًا قبله أو بعده، وكذلك السبت.

ثم أن يوم الجمعة أيضًا وليلة الجمعة:

-

يُندب فيها قراءة سورة الكهف وسورة الدخان.

-

وتقدّم معنا في الأحاديث أن من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك.

-

ومن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مُدّ له نور من مكان قراءتها إلى البيت العتيق، -وفي رواية: إلى السماء- إلى الجمعة الأخرى.

-

-

كما ورد أنّ من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلّت عليه الملائكة حتى تغرب الشمس.

-

كما جاء عنه: اقرأوا سورة هود يوم الجمعة.

وكان يتقصّى ما أُثر وورد من السور يوم الجمعة الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب عليه رحمة الله، يقول ولده الحبيب محمد أنه حدود سُبُعَي القرآن؛ سُبُعَي القرآن من السور يقرأها في يوم الجمعة، وكان يقول إني أجد بركة في قراءة القرآن في جامع تريم، وأنه ينطوي لي قراءة كثير ما لا يكون في غيره.

-

كما أنه يُستحب في ليلتها ويومها: الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على وجه الخصوص.

وإن كانت مستحبة في كل وقت وفي كل ليلة وفي كل يوم، ولكن بخصوص ليلة الجمعة يزداد ثوابها ويعظم، و "إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليّ، فإن صلاتكم معروضة عليّ، قالوا: كيف تُعرض عليك صلاتنا إذا أرِمت؟" أي: بليت "فقال: إنّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء" ﷺ.

جاء أيضًا في الحديث بسندٍ حَسَن: "من صلّى عليّ بعد عصر يوم الجمعة ثمانين مرّة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة"، وجاء لفظ: اللهمّ صلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسُولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ثمانين مرة؛ أن من قالها بعد عصر الجمعة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة، وكتب له عبادة ثمانين سنة.

-

وممّا يُقرأ بعد الجمعة مباشرة: الفاتحة سبعًا، والإخلاص سبعًا، والمعوذتين سبعًا سبعًا؛ ورد أن من قال ذلك أو قرأ ذلك بعد الجمعة قبل أن يغيّر مجلسه كان في حِرزٍ إلى الجمعة الأخرى وحفظٍ من الله تعالى ورعاية.

-

كذلك ورَدَ ثوابٌ عظيم في قراءة سبحان الله العظيم وبحمده، مائة مرة بعد صلاة الجمعة، وذكر بعض العارفين أنه إذا قال ذلك بعد الجمعة ثم صلّى على النبيّ ﷺ بعد عصر الجمعة ألف مرّة كان سببًا لرؤيته ﷺ.

وكان خيار الأمة يفرّغون أنفسهم في هذا اليوم؛ فالذين يحتاجون إلى كسب المال بأنواعٍ من الحِرف يجعلون حرفهم في غير يوم الجمعة، ويفرّغون الجمعة للتّزوّد للدار الآخرة، كما يفرّغون رمضان شهر من بين الأشهر في العالم، ويوم الجمعة في كل أسبوع، يفرّغونه لعمل الآخرة والإكثار من العبادة.

قال: "لزوم الجمعة"، "ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة"؛ أي: تقرّب بها إلى الله وتصدّق بها.

-

والجمهور: أن هذه الساعات من الفجر إلى وقت صعود الخطيب للمنبر، تُقسّم خمسة أجزاء؛ فالجُزء الأول للساعة الأولى، والثاني للساعة الثانية وهكذا..

-

وفي قولٍ عند المالكية أنه من الزوال الى صعود الخطيب المنبر.

"لزوم الجمعة"، يتأكد الإنصات للخطبة بالأُذن والقلب، وعندها يترك الذكر، إلا لمن كان أصم فيشتَغل بالذكر سرًّا، وحينئذٍ لا يتكلم من يستمع الخطبة، فلو تحدث لأخيه بكلمةٍ واحدة سَقَط أجر الجمعة له، يقول: "من قال لأخيه يوم الجمعة: صه -أو: أنصِت- فقد لغا"؛ إذا قلت لأخيك أنصت أو صه والإمام يخطب فقد لغوت، و "من مسّ الحصى فقد لغا"؛ إذا الخطيب يخطب وهذا يقلّب الحصى في المسجد فيُقال أنه لغا؛ لأنه دليل أنه ما يستمع! فكيف من رفع الجوال؟! هل الاشتغال به أقل من الحصى؟ شغل الذهن به أكثر من شغله بالحصى واجتماع القلب عليه، لا تكلم جوال ولا غير جوال ولا تلتفت إليه والخطيب يخطب.

وكان الحنفية يحملون قوله: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا) [الأعراف:204]؛ قالوا: خطبة الجمعة، ويقولون الإنصات واجب، حتى فيمن دخل اختلفوا هل يسلّم أو لا، وإن كان قال فقهاؤنا: ردّ السلام واجب على من سلم من دون كلام آخر.

فكيف يُسكِت الذي يتكلم وهو إذا قال له اسكت او صه فقد لغَا؟ قالوا: بالإشارة، يشير عليه أنِ اسكت، ولا يتكلم.

ويُنزل ما في الخطبة على نفسه، ويطالب به نفسه، ويخاطب به نفسه؛ فيكون ذلك أنفع وأجمع وأرفع وأوسع له في الخير والثواب. والذي يصرف الخطبة على غيره من الناس يفوته خير كثير، ويفقد انكسارًا وذلّة لله وقربًا من الله وزيادة همة في الخير، يحرم نفسه كل ذلك؛ لأنه يصرف الكلام على غيره! ومن أنزل الكلام على نفسه.. استفاد وانتفع. بارك الله لنا في جُمَعِنا وفي أيامنا وليالينا كلها.

قال: "والجماعة"؛ يلزم الجماعة في الصلوات الخمس، فما نُقل عن سيدنا رسول الله ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولا كبار الصحابة أنه صلى فريضةً واحدةً منفردًا قط! فما يصلّون إلا جماعة، ويقولون كما قال ابن مسعود: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق" والعياذ بالله تعالى.

وأثْقل صلاة على المنافقين: صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، قال: "ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا"، فيارب وفّقنا لإقامة الصلاة في الجماعة مع الخشوع والخضوع، والمحافظة عليها في العشاء والفجر وفي بقية الصلوات.

-

"ومن واظب على الصلوات الخمس جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة".

-

"وإذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان".

وأقل الجماعة: إمامٌ ومأموم، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، وهكذا… كلما كثُر الجمع كان ذلك أعظم للثواب والفائدة والقبول عند الربّ جل جلاله وتعالى في علاه.

ولهذا صلاة ذات الجماعة الأكثر أفضل، إلا أن يتعطّل بجواره مسجد؛ إذا ذهب لم تقم فيه الجماعة، فيقيم الصلاة في المسجد الذي هو جارٍ له حتى لا تتوقف فيه الجماعة.

وكثرة الجمع استحبّت حيث لا *** بالقرب منه مسجدٌ تعطّلا

ثمّ ما كان الحاضرون فيها أكثر حضورًا وأكثر خشوعًا، وكما كان الإيمان فيها أكثر ورعًا وأدبًا كان للقبول فيها أقرب والثواب فيها أكثر وأطيب. وجاء أن الله ينظر إلى قلب الإمام فإن وجد فيه خيرًا قبله وقبل جميع مَن في الجمع -المأمومين- بسببه، فإن لم يجد فيه خيرًا، نظر إلى الصف الأول فإن وجدَ في قلب أحد منهم خيرًا قبله وقبل الجَمع من أجله، ثم الثاني، ثم الثالث،… فإن لم يجد قال: اجتمعوا من أجلي فيقبَلهم لأجل اجتماعهم. وهذه من أفضل فوائد الجماعة؛ التعرّض للقبول عند البَرّ الوصول جلّ جلاله.

ويتعيّن على المأموم ويتأكد أن لا يسابق الإمام؛ لا في ركوع ولا في سجود… وهذا يضربون به المثل في الحماقة والجهل؛ لأنه لن يسلّم إلا بعد الإمام! فعلى إيش تسابق؟ تفوّت على نفسك الثواب فقط.

-

قال بعض الفقهاء:

-

أن التقدّم على الإمام ببعض الركن حرام.

-

وإذا تقدم بركنين فعليين أو تأخر بركنين فعليين بَطَلت الجماعة.

-

ومن حافظ على الجماعة أربعين يومًا؛ لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام؛ بأن يكبر خلف الإمام مباشرة لا يشتغل بعد تكبير الإمام إلا بالنية والتكبير؛ فإذا واظب على ذلك أربعين يومًا في الفرائض الخمس كتب الله له براءةً من النار وبراءة من النفاق. و "لكلّ شيءٍ صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام".

وكانوا يقولون: إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه!؛ أي: لا تتأمل فيه النجابة ولا ترجو فيه الخير والنتيجة، هذا متساهل بالشعائر وبالمُعظّمات عند الله تعالى، وكيف إذا هو طالب علم ويفوّت تكبيرة الإحرام يتكلّم مع صاحبه في الطريق أو يتلفّت… هذا طالب لعب هذا لا طالب علم!! يعظّم شعائر الله ولا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام.

قال: "ونظافة الملبس"؛ لأنه معرّض لأنواع العبادة والذكر فيكون على النظافة، ويكون ذلك أقرب للخشوع والحضور، والنظافة من غير صَلَف ولا مبالغة، لملابسه؛ فلا يترك فيها الأوساخ والقاذورات، ولا يميل للزهلقة والصَّلَف، ويكون النظافة كما كانت ثياب النبيّين، وكما كان ثياب الصالحين.

ويحذر أن يتشبّه في ملبسه بزنديق أو فاسق أو كافر؛ فإنّ من تشبّه بقوم فهو منهم؛ ويُخشى أن يُحشر معه يوم القيامة، يلبس لباس كما لباسه، وحلاقة كما حلاقته، أين سيصل بك هذا يوم القيامة؟! قدّامك نبيّ أو وليّ تشبّه به واقتدِ؛ فإن حُشرت معه لك الفوز بالسعادة، وأما زنديق أو خارج عن الدين أو كافر كيف تقتدي به أنت وولدك؟ كيف تقتدي؟ كيف تتشبه به؟ يعني تريد تحشر معه والعياذ بالله تبارك وتعالى؟!

من الذي جعله قدوة لك؟ بأي ميزان؟ بأي عقل؟ من هو هذا حتى صار قدوة؟ من الذي جعله لك قدوة؟! لكن اختلال!… اختلال في النظر وفي التفكير وفي العقل، يستبدلون من ارتَضاهم الله قدوة بمن أمر الله بالإعراض عنهمّ (فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) [النجم 29]، قال لك أعرِض عنه، وتقوم تقلّده! هذا تناقض، مخالفة للأمر، يقول لك أعرض عنه، وأنت تقول كيف أصنع مثله وأتبعه!! عدمت من ارتضاه الله لك قدوة؟ وهل الحق تعالى ترك المؤمنين من غير قدوة؟ (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب:21]، (وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ) [النور:54].

"نظافة الملبس، وإدامة السواك"، فكان ﷺ كثير السواك، ويروى: "مازال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي" ومن هنا:

-

قال فقهاؤنا: أن السواك سُنّة بكل حال، أي وقت يستاك فيه الإنسان له ثواب؛ لأنه يطيّب مجرى الذكر.

-

ويتأكد في أماكن:

-

مثل الوضوء

-

وعند الصلاة، عند جمهور العلماء، وفي قولٍ عند الحنفية المراد به: عند الوضوء لأجل الصلاة.

-

وعند النوم

-

عند دخول البيت

-

عند الاستيقاظ من النوم

-

عند إرادة الذكر

-

عند إرادة قراءة القرآن أو قراءة العِلم

-

عند تغيّر الفم

-

إلى غير ذلك من الأماكن التي يتأكد فيها استعمال السواك، وأفضَله: عود الأراك.

"ولا يلبس المشهور ولا المحقور"؛ من الثياب، "من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقًّا على الله أن يُذلّه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة". ولا يستعمل الحقير ولا الشهير؛ لا يطلب الشهرة بالثياب فإن الفخر ليس بالثياب، ولكن بالصِّفات، البس التقوى ولك الفخر، البس التواضع، البس حسن الظن، البس… هذا اللباس به الفخر، البس الإنابة إلى الرب، البس الخشوع، البس! هذه خِلع وحُلل بها الفخر والشرف والكرامة، البس الورع، البس حُسن المنطق واختيار القول الطيب، البس هذه الحلل، فبها الشرف و الفخر.

"ولا يطيل ثيابه تكبرًا"؛ سواءً كان رجل أو امرأة..

-

لكن الرجل:

-

يُحرم عليه أن يطيل الثوب تحت الكعب تكبّرًا بالاتفاق.

-

ويُكره يكون من غير قصد التكبر، وحرَّمه بعضهم، وأخذ بإطلاق ما ورد: "ما أسفل من الكعبين فهو في النار"؛ بالنسبة للرجل.

-

-

أما المرأة:

-

تجعل لها ذيل؛ ولكن ليس لأجل الكبر.

-

وإما إن كان للكبر والفخر، وحتى يجعلون بعض الثياب للزينة يحتاج من يحمل أطرافها معها.. فهذا صار فيه سَرَف ومبالغة وخرج عن حدّ الاعتدال.

-

ولكن ذيل المرأة: شبر؛ أي: من عند الكعب يجوز لها شبر كامل.

-

ولمّا شكت بعض أمهات المؤمنين قالت: "إذًا تنكشف أقدامنا يا رسول الله!"، ربما انكشفت، قال: "فذِراعٌ لا يزدن عليه"

-

ولمّا شكى له بعض النساء قالوا: إننا نمرّ في الشارع فتمرّ أذيال ثيابنا على النجاسة، قال: "يطهّره ما بَعَده" ما قال: ارفعن الثياب! قال: "يطهّره ما بعده".

وهكذا دعوة الحق ورسوله إلى الحياء والحشمة والأدب، وتحكّم بعض الكفار والذين يتّبعون الشهوات في لباس كثير من المسلمين ولباس نسائهم ولباس بناتهم، وقصّروا لهم الثياب وطوّلوها للأبناء! مخالفون للسُّنة! يجعلون ثياب طويلة للأبناء لما تحت الكعب، والثياب القصيرة للبنات طلّعوها فوق الكعب لنصف الساق ووصّلوها للركبة وحتى إلى الفخذ! والبليد الأبله يقول لك: موضة ويستعملها تبعًا لهم! هل بقي عقل ودين وعُرف وإلا خلاص هكذا…؟! ويعجز المسلمون عن أن يخيّطوا ثياب لبناتهم ولأولادهم؟ ما يعرفون الخياطة يتركون الفسّاق يخيطون لهم؟! يفصّل له على كيفه، على كيف الكافر، على كيف الفاسق هذا! صلّح لك خياطة ورتب نفسك!! ولكنها خيوط توصل إلى ما ورائها إلى ما ورائها وذلك مراد الشيطان. "ذيل المرأة شبر" قلن: إذًا تنكشف أقدامنا، قال: "فذِراعٌ لا يزدن عليه".

"لا يقصّرها" تنسّكًا أو "تمسكنًا"؛ أي: لإظهار أنه من المتَمسكنين أو من الفقراء ليعطيه الناس أو أي مقصد آخر سيء، ولكن يلبس ما وجد بلا فخر ولا شهرة، وينظّفه ولا يتركه بوسخ، ولا يبالغ في تقصيرها ولا يبالغ في إطالتها.

وكان كمّ رسول الله ﷺ إلى رسغه.

-

الرسغ: العظم في الوسط بين الكوع والكرسوع؛

-

فهذا العظم الذي في أوّل الذراع يلي الابهام يقال له: كوع

-

والذي يلي الخنصر يُقال له: كرسوع

فالكوع والكرسوع بينهما عظم يقال له: الرسغ، كان كم قميصه ﷺ إلى رسغه، وكان إزاره إلى قريب نصف الساق، ويكون أطول منه القميص أو الجبة، كله فوق الكعب؛ فهكذا السُّنة؛ فلا يبالغ في التقصير، ولا يبالغ في الإطالة.

قال: "ولا يكثر التلفّت في مشيته"، قال تعالى: (وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) [الفرقان:63]. يمشون بالسكينة، وما يتلفّتون؛ فلا يكثر التلفت لغير حاجة، ولينظر إلى الأرض ويمشي، وكان في هديّ نبينا: "نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء"، "وجلّ نظره الملاحظة" صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وسمعتم ما جاء من وصف بعض الصحابيات تقول: كان الناس في صلاتهم أيام رسول الله ﷺ لا يجاوز نظرهم أرجلهم، ثمّ كانوا في عهد أبي بكر لا يجاوز نظرهم موضع أيديهم وركبهم، ثم صاروا في عهد عمر قالت: يجاوزون المصلى، ثم صاروا يتلفّتون يمينًا وشمالًا! لا إله إلا الله..

وكان كثُر، وقال الحبيب عبد القادر السقاف: أدركنا من هذا الصنف من الأمة؛ من يظن الطائر أنه جماد وهو في الصلاة! كأن على رأسه الطير، خاشع يظنّه الطير جماد، حتى ربما بَرَح الطير على رأسه يظنه من الجمادات؛ لقوة خشوعه في الصلاة ما يتحرك فيظنّه من جملة الأشجار! (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) [المؤمنون:1-2].

"ولا يكثر التلفّت في مشيه"، وكان ﷺ يمشي الهوينة، وكان كأنما تُطوى له الأرض، وكان يرفع رجله رفعًا بيّنًا، ويطأ الأرض برجله كلها، وقالوا: وإن كنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث؛ يمشي على طبيعته وهيئته فيسرع، وهم يجتهدون ليلحقوا به ﷺ. وكان أشبه الناس به في المشية ابنته فاطمة، حتى تقول السيدة عائشة أم المؤمنين عليها رضي الله عنها: "ما تُخطئ مشيتها مشية أبيها" كأنه هو ﷺ يمشي.

قال: "ولا ينظر إلى غير حرمته"؛ فلا ينظر إلى وجوه الأجنبيات، ولا إلى ديار الناس ولا إلى أمتعتهم بغير إذن. "ولا يبصق في حال محادثته"، فإن حضره بصاقٌ أو نخامةٌ فليخرج، أو ليلتفِت، أو يقُم، أو يلوي وجهه عن القوم.

"ولا يُكثر القعود على باب داره مع جيرانه، ولا يُكثر لإخوانه الحديث" عما يخصّه من أهله وما في بيته وشؤونه وولده… لماذا؟ تحدّثوا بما ينفعكم، بما تستفيدون منه، أما أن يكون الكلام: عندي كذا وكذا، واشتريت، وفعلت… إيش النتيجة من وراء هذا؟ إيش الثمرة من وراء هذا؟ "من حُسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

هذا "أدب الرجل في نفسه"، وكذلك سيذكر لنا: "أدب المرأة في نفسها"، وكلٌّ من الذكور والإناث، عُرضة للقُرب والبعد، وعُرضة للشقاء والسعد، وعُرضة للرضا والسخط، وعُرضة لمرافقة النبيين أو النزول في السافلين -والعياذ بالله تبارك وتعالى-.

-

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل:97].

-

ويقول -جلّ جلاله-: (أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ) [آل عمران: 195] جلّ جلاله وتعالى في علاه.

-

(مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) [النساء:123].

-

(وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) [النساء: 124].

-

(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا * وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) [الأحزاب:35-36] وفي قراءة: (أَن تَكُونَ لَهُمُ اُ۬لۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ).

فاصلح اللهم ذكُورنا وإناثنَا وارزقهم الإيمان والعمل الصالح، وارزقنا جميعًا السعيّ المشكور الناجح، واجعلنا في أهل الميزان الراجح، وتولّنا بما تولّيت به الصالحين يا مصلح الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي ﷺ.

05 شوّال 1445