شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -29- آداب التعزية، وآداب المشي في الجنازة

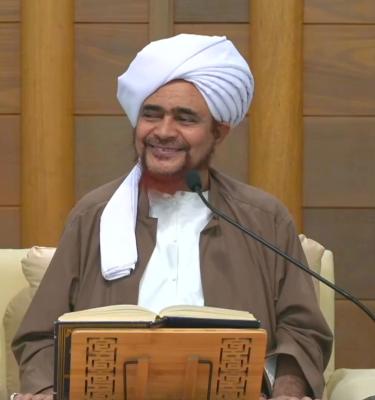

الدرس التاسع والعشرون من شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، ضمن الدروس الصباحية لأيام الست الأولى من شوال 1443هـ، آداب المعزّي، وآداب المشي في الجنازة.

فجر السبت 6 شوال 1443هـ.

آداب المعزّي

"خفض الجناح، وإظهار الحزن، وقِلة الحديث، وترك التبسّم فإنه يورّث الحقد."

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مكرمنا ببيان الشريعة والطريقة، وإشراق أنوار الحقيقة على لسان عبده خير الخليقة سيدنا محمد، صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه في كل لمحةٍ ونَفَسٍ ودقيقة، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه مستمسكًا بالعروة الوثيقة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أرباب التمكين في معالم ومعارف الحق والحقيقة، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وفي ذكر الآداب التي بها فتح الأبواب، وارتقاء مراتب الاقتراب، وإدراك رضوان الملك الوهاب، والرابطة والاتصال والمرافقة لسيد الأحباب ﷺ، ذكّرنا بـ "آداب للمريض"، كما أن هناك آدابٌ لزائره ومن يعوده، ويراعي أحوال من يعودونه كما يراعي المعاود حال المريض، فيما يتعلق بما هو أيسر وأرفق من مصافحةٍ وغيره.

ثم أنه أشار إلى الأدب في "التعزية"، وذلك أن الله جعل السنة في هذه الحياة أن يتوفى أهلها، على غير ربطٍ بمكانٍ معين ولا وقتٍ معين ولا سنٍّ معين، فيموت الأطفال ويموت البالغون والشباب ويموت الكهول ويموت الشيوخ الكبار، ويموتون بأسباب ظاهرة وبأسباب خفية، ويموتون من حيث يتوقعون ومن حيث لا يتوقعون، (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)[لقمان:34]، جلّ جلاله وتعالى في علاه.

جعل هذا سُنّته في الحياة، ليعتبر المعتبر ويتذكّر المتذكّر، وفي الآخرة يُنادى على الذين لم يتذكروا ولم يعتبروا، (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ) [ فاطر:37]، فقيل إنه يخاطَب بهذا الخطاب من بلغ الأربعين على ظهر الأرض، وقيل أنه يخاطب به من أُخِّر إلى أن يبلغ الثامنة عشر من عمره، فيقال (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ)!

وهكذا بقي هذا الحال مشاهَد للمؤمن وللجاحد، والكل يُقرّ بالموت، حتى أنه لعدم استقامة أفكارهم نحو الموت والاستعداد له، قال سيدنا علي بن أبي طالب: ما رأيت يقينًا أشبه بالشك من الموت! يقين عند الناس كلهم وكأنه شك غير مستيقَن عند أكثرهم، عند الكثرة الكاثرة من المسلمين والكافرين، ولم يتفطّن وينتبه إلا قليل من المؤمنين أعدّوا العدة وعلموا أنه يقين فعملوا على أنه يقين، فاستعدوا استعدادًا وتزوّدوا زادًا، وسلكوا هدىً ورشادًا، وصدقوا مع الله -جلّ جلاله- غيبًا وإشهادًا، فهؤلاء هم المستعدّون لهذا الأجل والذي علموا أنه يقين وعملوا بمقتضى أنه يقين، ما رأيت يقينًا أشبه بالشك من الموت.

وجاء أيضًا في الآثار: "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا"، وإذا انتبهوا ندموا، وإذا ندموا حينئذٍ لا ينفع الندم! فمن استيقظ قلبه قبل الموت نفعه الاستيقاظ، إن ندم نفعه ندمه، وإن حزن نفعه حزنه، وإن تدارك أمكنه التدارك، وإن تلافى تمكّن من التلافي، وأما اليقظة عند الموت فهي تعمّ الجميع ولا تنفع أصحابها شيء، (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ) [غافر:84-85]. اللهم حققنا بحقائق الإيمان واجعلنا من الفائزين، (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ) [آل عمران:185].

يقول: وفي التعزية ينبغي "خفض الجناح"، والتذلل؛ فإنها مواطن تذكير وخشوع، ومواطن تذكر للرجوع، ولذا مضت قرون وكان الكثرة من الأمة في جنائزهم لا يُعرف من أقارب الميت ممّن سواهم لانتشار الخشوع في الجميع، وانتشار الهمّ والقلق بما يلاقون بعد الموت، والكلّ لذلك ترى عليهم الأثر والبكاء، فلا يُعرف من أقارب الميت!

ثم مرت قرون على المسلمين كان يُفرّق بين أهل الميت وغيرهم بظهور الحزن عليهم، ثم جاءتنا بعد ذلك مدة وزمن وزمن صاروا لا يفرّقون لأن الكل يلهون ويضحكون ويسهون وغافلون، أقارب الميت وغيرهم كلهم في لهو ربما مشوا في الجنازة وهم يغتابون، والعبرة أمامهم وكأن شيء لم يكن ولم يحدث، فحصل الخلل في الأمة، وتمادوا في الوقوع في الزلل، وأوجب ذلك للعقل خبل! فصاروا لا يعقلون.

قال: "خفض الجناح، وإظهار الحزن"، قال ﷺ في ولده سيدنا إبراهيم العين تدمع والقلب يبكي وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، مع منهجه القويم ولتصبر ولتحتسب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وعلمنا أن نقول عند المصيبة: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها، فما قال ذلك أحد عند مصيبة أصابته إلا آجره الله وأخلف عليه خيرًا منها.

"وقلة الحديث"، وكانوا يمشون في الفكر في الآخرة.

ولما رأى بعض أهل العلم أن الناس صاروا يشتغلون باللغو واللهو شغلوهم بالذكر، وبالجهر بالذكر حتى ينتهوا عن الغفلة والكلام الفارغ والخارج عن الذكر.. إلى ذكر الله تعالى. وقد كانوا من غلبة البكاء والفكر في الآخرة تراهم صامتين، وقال بعض التابعين: ما مشيت في جنازة إلا وأنا من أول ما أمشي فيها إلى أن أعود منها ما في فكري إلا ماذا يقول وماذا يقال له؟، هذا الميت الآن في حالة إيش يقول وإيش يُقال له من قِبل الملائكة وبأي خطاب خوطب من قِبل الرب -جلّ جلاله- وكيف أكون من بعده؟ ماذا يُقال لي؟ وما أقول لربي؟ وما يقول لي ربي؟..

-

فهل تكون من النفوس التي يُقال لها: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً) [الفجر:27-28].

-

ويُقال لها: (أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ) [فصلت:30-32]

-

أم من الأرواح التي يُقال لها: (أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) [الانعام:93].

-

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ)[الأنفال:50].

-

(وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ) [الأنعام:93]، اخرجي أيتها الروح الخبيثة التي نسيتي الخالق، وخالفتيه وعصيتيه واتبعتِ الهوى، الآن تجزين ما عملتي، وتأخذين عاقبة ما سلكتِ من المسالك، لا إله إلا الله… فكم يتحسرون!

-

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ) [المؤمنون:99-100].

ومن الأرواح إذا احتملها الرجال على أعناقهم في الجنازة، نادت: قدّموني قدّموني إلى جنةٍ ورضوان وربٍّ غير غضبان، ومنها إذا وضعت على أعناق الرجال، نادت: خلّفوني خلّفوني يا ويلاه إلى أين تذهبون بي.

ولذا قال: "قلة الحديث، وترك التبسّم فإنه يورث الحقد"، عندما تتبسّم في وجوه المصابين المحزونين، وقد رخّص الله لطبيعة البشر في إظهار الحزن إلى ثلاثة أيام، ولا يجوز الإحداد بعد ذلك، إلا للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا، كما أخبر ﷺ.

ولذا لمّا توفي بعض قارب أمهات المؤمنين بعد وفاته ﷺ، دعته بعد ثلاثة أيام بالطيب وتطيّب نفسها، الأولى منهن والثانية… وكل واحدة منهن تقول ما لي حاجة بالطيب إلا حذرًا من قول رسول الله: "لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّهَا تُحِدُّ عليه أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا"، فيتعمدّن استعمال الطيب ليخرجن عن الإحداد بموت قريبهن، وهذه تربية محمد ﷺ ربّاهن على ذلك، وخالفوا في ذلك مسلك الجاهلية.

آداب المشي في الجنازة

آداب المشي في الجنازة

"دوام الخشوع، وغض البصر، وترك الحديث، وملاحظة الميت بالاعتبار، والتفكّر فيما يجيب به من السؤال، والعزم على المبادرة فيما يُخاف به من المطالبة، وخوف حسرة الفوت عند هجوم الموت."

ثم ذكر: "آداب المشي في الجنازة"؛ هذا السرير الذي يحمل عليه الميت، وقال بعض أهل الأدب: إنه ينادي بلسان حاله، فنظم بيتين على لسان حال السرير الذي يُحمل الموتى عليه، وقال: يقول هذا السرير: انظر إلي بعقلك *** أنا المهيأ لنقلك

أنا سرير المنايا *** كم سار مثلي بمثلك

كم سار مثلي بمثلك؛ كم ركبوا على هذا أمثالك؟ كثير فانظر إليّ بعقلك…

انظر إليّ بعقلك *** أنا المهيأ لنقلك

أنا سرير المنايا *** كم سار مثلي بمثلك

فاعتبروا يا أولي الأبصار، رزقنا الله حسن التزوّد وأختم لنا بأكمل حسن الخاتمة.

يقول: "دوام الخشوع"؛ وهو العلم الذي قال عنه سيدنا ابن مسعود: أول علم يُنزع من هذه الأمة حتى لا تكاد تجد خاشعًا! علم الخشوع. قال: "وغضّ البصر، وترك الحديث، وملاحظة الميت بالاعتبار"، وأنك تصير مثله، وما تكون حالتك عند الوصول إلى هذا الشأن؟.. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة.

"والتفكّر فيما يجيب به من السؤال"، حتى أنه ما بين أن يوضع على السرير إما للغسل وإما للحمل، إلى أن يصل للقبر قد تُسأل روحه سبعين سؤال، ثم السؤال في القبر من قِبل منكر ونكير، وهما ملكان خلقهم الله تعالى معهما من الملائكة ملايين؛ أعداد كبيرة، موكّلين بسؤال الأموات في قبورهم. السؤال بيّن لنا ﷺ أنهم يسألون:

-

عن الإله الحق جلّ جلاله.

-

وعن النبي محمد

وجاء في بعض الروايات السؤال:

-

عن الدين.

-

وعن القبلة.

-

وعن الإمام؛ أي: القرآن.

-

وعن الأخوة.

حتى قال بعض العلماء: خافوا على من عاش في الدنيا يكره هذا ويؤذي هذا ويضر هذا، لو قال للملائكة عند السؤال في القبر: المسلمون إخواني، لقالوا له: كذبت! تسبّهم وتغتابهم وتؤذيهم وتتكبّر عليهم وتقول إخواني؟! لو كان إخوانك ما فعلت هذا معهم.. لا إله إلا الله! ولكن إنما يُلقّن الجواب من سبقت له السابقة بالعفو والصفح من رب الأرباب.

فالويل لمن لم يلقنه الله حُجّته، سواء في القبر، أو عند الوقوف بين يدي الله- جلّ جلاله-، من رحمة الله لقّنه حجته، لا إله إلا الله، ثبّتنا على ما تحبه يا الله.

وهذا الفكر نافع ومفيد في أمر شؤون الدار الآخرة؛ ينقّي ويرقّي صاحبه، حتى ألف فيه الحارث المحاسبي -عليه رحمه الله- كتاب سمّاه: (التوهّم)؛ بمعنى: التصور يقول توهم أنك كذا؛ يعني تصوّر أنك الآن عند الغرغرة، تصوّر أنك في وقت تغسيلك، تصوّر أنه وقت دفنك في القبر، أجرِ هذا على بالك… وألّف رسالة كاملة سمّاه: (التوهّم)؛ توهم كذا توهم كذا توهم كذا توهم كذا… فإنه مجال في الفكر يصفّي وينقّي ويرقّي. من نسي ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفر النار، ومن أكثر ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة.

"والعزم على المبادرة" في باقي العمر، وكان الربيع بن خثيم تلميذ سيدنا عبدالله بن مسعود، يحفر له حفرة في البيت عنده، يخرج إذا أحس أنه تقاصر في العبادة يتصوّر نفسه مات ويقول: (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ) [المؤمنون 99:100] يصيح ويبكي ويقوم يقول: ها هم أرجعوك، أعطوك فرصة.. هيا قُم اعبد واذكر!.. فكان يعالج نفسه ويبعد عن نفسه الكسل، وكان من خشوعه يظنّه بعض الناس أعمى وهو ليس أعمى، حتى أن جارية ابن مسعود إذا جاء إليه تقول له صاحبك الأعمى جاء، يضحك ابن مسعود يعرف أنه ليس أعمى، وكان يقول له: لو رآك رسول الله لأحبك! وفي لفظ: لو رآك رسول الله لفرح منك!..

وهذا ابن مسعود تلميذ المصطفى صاحب القدر المشهود له -عليه الرضوان- رعته العناية؛ فكان صاحب سواك النبيّ ونعله وطهوره، يعتني بإحضار الأسوكة لرسول الله ويسلمها له، وكان يقدم له الماء الطهور، وكان يمشي معه إذا وصل إلى موطن فينزع من قدميه الشريفتين النعلين فيحملهما ويضعهما في ذراعيه؛ يُلبسهما ذراعيه، ويجلس فإذا خرج أخرجهما وقدّمهما له ﷺ.

ولمّا طبع الإمام يوسف النبهاني صورة لأحد النعال التي كان يلبسها ﷺ، قال:

سَعِدَ ابن مسعود بخدمة نعله *** وأنا السعيد بخدمتي لمثالها

الخدمة لهذه الصورة للنعل الشريف. وباقي من النعال التي استعملها ﷺ ولبسها ما في إسطنبول وتركيا الآن، كما بقي بعض ما استعمله من آثاره في القاهرة بجانب سيدنا الحسين في مسجد سيدنا الحسين، من المخلّفات النبوية:

-

ومنها سيفه الكريم ﷺ.

-

ومكحلته التي كان يكتحل بها عليه الصلاة والسلام.

ولقد جاءنا القرآن بأن لهذه الآثار عنده مقدار، وقال النبيّ من بني إسرائيل لقومه لمّا ملّك عليهم طالوت: (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ)، يردّ الله عليكم التابوت الذي فقدتموه ( فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ)، إيش تركوا آل موسى وآل هارون؟ كان وسط التابوت:

-

رضاض من الألواح

-

وعصا سيدنا موسى

-

ونعال سيدنا موسى

-

وقميص سيدنا هارون

-

وعمامة

(وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ) [البقرة:248]، فالملائكة هذا في نظر بعض المفاهيم الغريبة هؤلاء الصوفية مبالغين كبار يحملون النعال والعمامة والخرق في التابوت، وتحمله الملائكة! أم يحتاجون يعلمون الملائكة السُّنة كيف؟ والتوحيد كيف؟؟ نعوذ بالله من غضب الله.. ملائكة الله يحملون تابوت فيه النعال والعمامة والقميص والعصا؛ جلد وخِرق وخشب من رضاض الألواح يحملها الملائكة، لكن هذه عقيدة الملائكة، عقيدة الأنبياء، وعقيدة الصحابة والآل الأطهار، وعقيدتنا من بعدهم معهم، أما أن يُقال: شرك، شرك، شرك… من أين جاء هذا الفهم؟ من ألقاه؟ هذا مسلك الملائكة والأنبياء، من أعرف بالله منهم؟ من أحسن توحيد لله منهم؟ صلوات الله وسلامه عليهم.

وبذا كان لما توفّيت ابنته ﷺ زينب، قال اغسلنها بالماء واجعلن فيه سدرًا، ثم اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر إن رأيتن ذلك، فإذا فرغتنّ فأشعرنني، فلما فرغوا من تغسيلها أشعروه، فجاء ﷺ بإزار له أعطاهنّ إياه، وقال: اجعلنه لها شعارًا؛ يعني: تحت الكفن يلاصق لجسدها، تريدون أحد يعلم رسول الله يقول إيش هذا خرقة ما تنفع، ما ينفع الإنسان إلا عمله! ليش تعطيه بنتك الخرقة تقول لهم حطوها شعار يعني ملامس لجسدها! أعوذ بالله من غضب الله إن كان رسول الله ما يعرف أستغفر الله!! فأمرنهنّ بذلك.

كان سيدنا عثمان بن عفان يحتفظ بأظفار له، أوصى إذا مات أن تُجعل في فمه، رجاء أن يُثبّت، هل أحد يعلم سيدنا عثمان العقيدة؟ يقول له ما ينفعك إلا عملك!! ما ندري من أين جاء العلم هذا! ما عرفه النبي ولا الصحابة، ما أدري من أين جاء؟! علم جاء قُتلت به نفوس، زُهِقت بها أرواح، وقامت به بغضاء وشحناء بين المسلمين، من أين جاء هذا؟ أما العلم الذي تُلِقيَ عن النبي كله ينوّر القلوب ويطهّرها ويؤلف بين الناس، ما يجيء فيه هذه المصائب، ما يورث هذه المشاكل والبلايا، فالله ينور قلوب المسلمين وعقولهم ويربطهم بنبيّهم ورسولهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

"إِنَّ الشَّيطان قد أَيِسَ أن يَعْبُدَه الْمُصَلُّون في جزِيرة العرب" هذا من علم النبي؛ من علم النبي محمد؛ "إِنَّ الشَّيطان قد أَيِسَ أن يَعْبُدَه الْمُصَلُّون في جزِيرة العرب"، ويأتون الناس يقولون: لا لا لا ملآنة جزيرة العرب ملايين مشركين.. أعوذ بالله! مصلين وهم مشركين، النبي قال لك: "أَيِسَ" ما تكون عبادة لغير الله من المصلين، قال سبحانه وتعالى في هذا المعنى: (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚۚ) [المائدة:3]. وقال ﷺ: في هذا المعنى في صحيح الإمام البخاري: "أما إنّي لا أخاف أن تُشركوا من بعدي"، صدق؟ نعم صدق ما أحد أصدق منه، في الخلق أجمعين ما أحد أصدق منه، "أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي، ولكن أخشى أن تُبسَط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم"، وتصلّحون أحزاب وشيع وفِرق وحروب وثورات… هذا ما أخافه عليكم، ما أخاف عليكم الشرك؛ ما أحد بيشرك بالله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله! هذا الذي خشيه هو الذي وقعوا فيه.

وقد عرضت عليه أعمال أمته حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، يعني بالتفصيل أعمالهم قد عُرضت عليه ﷺ عليه، فهو أعلم بما يحدث في هذه الأمة قرنًا بعد قرن وزمانًا بعد زمان.

يقول: "والعزم على المبادرة فيما يخاف به من المطالبة"، فلابد للسؤال من جواب، ولابد للجواب من صواب، وسمعتم قوله: (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا) [النبأ:38]. وأصوب ما يقول الناس: ثناؤهم على رب الناس، وأنه المستحق للمجد والثناء والكبرياء؛ هذا أصوب شيء في أقوال الخلق.

-

ولذا أول من يؤذن له في الكلام في الآخرة: محمد ﷺ.

-

وأول ما يقوله: الثناء فيثني على ربه ويحمده بمحامد..

فحمد الله أصوب ما يكون من أقوال الخلق، (إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا). ولهذا قال: فأحمده بمحمد لا أعلمها الآن، يفتح بها عليّ في ذاك الوقت، عاد ما حد عرفها، لا ملائكة ولا غيرهم، فيحمد الله بتلك المحامد، فيقول الرحمن: يا محمد، ارفع رأسك، وسَلْ تُعطَ، وقُل يُسمع لقولك، واشفع تُشفَع.. (أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا). حتى الملائكة ما يتكلمون، ولا الروح جبريل ما يتكلم، (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا)، فنستعد لهذا المآل. الله يجعلنا مع حبيبه باهي الجمال.

قال: "وخوف حسرة الفوت عند هجوم الموت"، بارك في أعمارنا واختمها بأكمل الحسنى يا أرحم الراحمين.

أصار من فقد هذه الهيبة والأداء، أن يتسابق أطفالهم إلى جنب الجنازة وإلى عند القبور! وهم يتفرجون وكأنهم يتفرجون على مسلسل، كأنهم يتفرجون على لعبة، وربما رفعوا أصواتهم، وهم أطفال صغار، وكنا نعهد الأطفال من بعيد ما يقربون من الجنازة، هيبة وتعظيمًا، حتى الكبار فضلاً عن الأطفال، ولكن حصل خلال كثير في المسار وفي الأفكار، والله ينور.. الله ينوّر القلوب والعقول بساطع الأنوار، (يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ) [النور:35].

ثبّت الله القلوب، ونقّاها عن كل شوب، وثبّتنا على خير الدروب، وربطنا بحبيبه المحبوب، ولا فرّق بيننا وبينه في الدنيا ولا في البرزخ، ولا في يوم تُقلّب فيه القلوب، حتى يُدخلنا معه إلى جناته مع كل مقرّب محبوب اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين.

وخير ما نقول عند زيارتنا المريض:

-

أَسأل اللهَ العظيم، رَب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك (سبع مرات).

-

وأن يقول: اللهم ربّ الناس، أذهب الباس، واشفِ أنت الشافي، وعافِ أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شافي إلا أنت، شفاءً لا يُغادر سقمًا ولا ألمَا.

-

أو يرقي بمثل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك.

-

أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عينٍ لامّة.

ولا يطيل الجلوس عند المريض، إلا إن كان يستأنس به، وإذا رأى عليه في الظاهر علامات قُرب الأجل، يفسح له في رجاء الله -جل جلاله- وحُسن الظن به.

وإذا مرّت الثلاثة الأيام ولم يعزِّي:

-

فإن العزاء بالنسبة للحاضر في بلد المعزّى ينتهي وقت التعزية بعد ثلاثة أيام.

-

فإن كان المعزّي غائب ثم قَدِم، فعند قدومه؛ من حين قدومه إلى ثلاثة أيام يمكنه التعزية.

ولا يُسنّ ولا يُندب تكرار التعزية، ومعنى التعزية: التصبير والتذكير بقضاء الحق تصبيرًا. ومن عزّى مصابًا كان له مثل أجره؛ إذا عزّاه وصبّره وطمّنه حتى أخرجه من الجزع إلى الرضا بقضاء الله- تبارك وتعالى-.

وإذا علمت معنى التعزيه فكل الكلمات التي تبعث على التسليم والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والتفويض له، فهي المطلوبة.

-

ومن المشهور المعروف: أن تقول للمؤمن في ميّته المؤمن: عظم الله أجركم وأحسن عزائكم وغفر لميتكم.

-

وباب الدعاء، وألفاظ التهدئة والتصبير والمواساة ترجع إلى عقل الإنسان وحسن اختياره.

رزقنا الله حسن الأدب والاقتفاء لحبيبه الأطيب، وبارك في أعمارنا وصرَفَها في الخير، وختم عمر كل منا بأكمل الحسنى، وبارك لنا في حياة البرزخ، وبارك لنا في الحشر يوم القيامة، وأدخلنا الجنة وبارك لنا في دخول جنّته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

24 شوّال 1443