شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -25- آداب الجُمعة

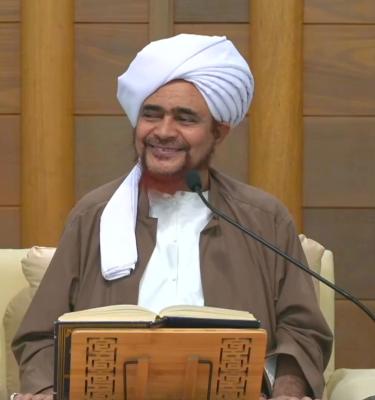

شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، ضمن الدروس الصباحية لأيام الست الأولى من شوال 1443هـ، آداب الجُمعة، الجزء الأول.

فجر الثلاثاء 2 شوال 1443هـ.

آداب الجمعة

"التأهب للوقت قبل دخوله، والطهارة عند حضوره والبكور، وغسل الجسد ونظافة الثوب، وطيب الرائحة، وترك التخطي، وقلة الكلام، ودوام الذكر، والقرب من الإمام، والإنصات للخطيب، والانتشار لطلب العلم، والمشي بالسكينة والوقار، وترك تشبيك الأصابع..."

نص الدرس مكتوب:

تقبّل الله منا ومنكم شهر الصيام والقيام، وتسلّمه منا متقبلًا وأعادنا إلى أمثاله، وأعاد علينا عوائد القبول فيه، وأرانا علامات ذلك في وجهتنا إليه وإقبالنا عليه وتذلّلنا بين يديه، وفي عمارتنا لأوقاتنا ولأعمارنا بما يرضيه، وفي صلاح أحوالنا وفي نقاء قلوبنا وصفائها عن الأكدار، وفي حُسن معاملتنا لعباده من أجله، وفيما نأتي وفيما ندع. جعل الله كسوة رمضان وخلعته قائمةً فينا وثابتةً علينا، ظاهرةً أسرارها، ساريةً في أحوالنا وشؤوننا ظاهرها وباطنها إنه أكرم الأكرمين، ولا جعله آخر العهد من شهر رمضان وأعادنا الله إلى أمثاله مع صلاح أحوالنا وأحوال أمة حبيبه أجمعين، آمين.

الحمد لله مكرمنا بالهداية والتعليم والإرشاد إلى الصراط المستقيم، على يد ولسان عبده المصطفى ذو الخلق العظيم صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه القويم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن التفضيل والتبجيل والتكريم، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقرّبين، وجميع عباد الله الصالحين.

وبعدُ،

فإننا نتأمل في الآداب الواردة في الشرع المطهّر وعن النبي الأغر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي هذه الرسالة التي قرأنا منها فصولاً في أعوامنا الماضية، يذكر الشيخ -عليه رحمة الله-: "آداب الجمعة"؛ فيقال فيها: جُمْعة وجُمُعة وقرئ بالاثنتين في القراءات السبع بسكون الميم وضم الميم جُمْعة وجُمُعة، وهو اليوم الذي هدانا الله إليه، وضل عنه الأمم قبلنا؛ أي: لم يأذن الله لأنبيائهم أن يخبروهم عن هذا اليوم المتميز بين أيام الأسبوع، فلم تعرفه الأمم، واجتهد اليهود من أنفسهم وقالوا إنه السبت فضلوا، واجتهد النصارى وقالوا إنه الأحد فضلوا، وأذن الله لنبينا أن يحدده ويعيّنه لنا ويخبرنا به وهو يوم الجمعة.

وكان كما قال لنا: "خير يوم طلعت عليه الشمس"، وفي هذا أن ترتيب أيام الأسابيع وما يترتب عليها بعد ذلك من الأشهر ثم من السنوات، ثم نفس الأيام كل يوم يترتب عليه ساعات أول النهار ووسط النهار وآخر النهار، وأول الليل ووسط الليل وآخر الليل، للشريعة المعظمة إشارات وترتيبات وترغيبات في كيفية تنظيم هذه الأوقات، وكيفية اغتنامها، وكيفية الاستفادة منها؛ ساعات اليوم والليلة؛ ففارقت بينها وجعلت بعضها أهم من بعض، وبعضها أفضل من بعض، وجعلت الشغل في بعضها آكد بالتسبيح أو الاستغفار، كما يمر علينا في الآيات الكريمة: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ) [طه:130].

ويقول له -سبحانه وتعالى- في عدد من الآيات: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ) [الطور:48-49]، فرتّب لنا الأوقات، ورتب لنا فضائل آخر الليل والسَّحر والاشتغال بالاستغفار فيه، ورتب لنا الصبح وما بين الصبح إلى طلوع الشمس، ورتب لنا أوقات الصلوات الخمس، ورتب لنا -سبحانه وتعالى- ما بين المغرب والعشاء، ورتب لنا العشاء الآخرة. ثم كان المقتدى يكره الحديث بعدها، والنوم قبلها؛ قبل صلاة العشاء، إلا ما كان من شغل بخير؛ فهذا الترتيب متعلق باليوم والليلة.

وأيام الأسبوع كذلك فإن كان من يوم يُمَيز من بقية الأيام فهو يوم الجمعة، "خير يوم طلعت عليه الشمس" في الحديث الصحيح عن نبينا ﷺ: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة"، "إن من خير أيامكم الجمعة"، فرتب علينا في وظائف مخصوصة تكون آكد من غيرها: "فأكثروا فيه من الصلاة علي يقول ﷺ: "فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم، قالوا: وكيف تبلغك صلاتنا إذا أرمت"؛ يقولون بليت في القبر "يقول: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء"؛ أي: فأنا في رتبة من الحياة كريمة تبلغني الصلوات ويبلغني السلام وأرد على السلام، إلى غير ذلك مما ذكر.

كما ذكر في عموم حياة الأنبياء الذين هم أعظم الخلق حياةً؛ سواءً في عالم الأرواح أو في عالم الدنيا أو في البرزخ أو يوم القيامة؛ حياة الأنبياء أعلى درجات الحياة، فقال ﷺ: "الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يصلّون". ومما جاءتنا به الآثار أيضًا: أن أرواح موتانا تعكف على قبورها من عصر الخميس إلى فجر السبت؛ فتكون من عصر الخميس عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة حاضرة في قبورها؛ يعني: الأرواح التي ربما غابت وذهبت هنا وهناك فإن حضورها في القبور يقوى في هذا الوقت، بحيث إذا زارها الزائر أو سلم عليها مسلِّم كانت أدرى به وأعلم وأعرف كما جاءنا في الحديث أيضًا الصحيح: ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به.

ولا تتقيد ولا تنحصر الزيارة بهذا الوقت من عصر الخميس إلى فجر السبت، ولكن بأي وقت، وكان في عامة لياليه يخرج إلى بقيع الغرقد إلى قبور المسلمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن هذا الوقت على سبيل التأكيد، كما تأكدت علينا فيه الصلاة والسلام على النبي محمد ﷺ،

-

"أكثروا من الصلاة عليّ في الليلة الغرّاء واليوم الأزهر"،

-

"من صلى علي بعد عصر يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة"، الحديث جاء بسند حسن عنه عليه الصلاة والسلام

-

وفي رواية: من صلى علي بعد عصر الجمعة فقال: اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك النبي الأمّي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا، كتب الله عبادة ثمانين سنة، ومحا عنه ذنوب ثمانين سنة .

-

وفي رواية: قالوا: كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صلِّ على محمد النبي الأمّي وتعقد واحدة"، هذا من جملة الصيغ الواردة عنه ﷺ.

وخصوص يوم الجمعة وعصر يوم الجمعة له مراتب وأوراد معينة عنه -عليه الصلاة والسلام- فيجب على المؤمن أن لا يغفل وأن لا يجلس في الحياة معرّّض لما يشغله به الفساق والفجار والمجرمين بذا وذاك… وهذه تراتيب ووظائف جاءت من السماء وجاء بها النبي الأسمى ما له نصيب منها! فكأنه يتحكم في يومه وليلته بعض أعداءه وبعض أعداء الله -سبحانه وتعالى- بل ينبغي أن نرتب أوقاتنا، فإن كان من يومٍ في خلال الأسبوع يجب أن نميّزه ونخصّصه فيوم الجمعة، فإن هذا هو الترتيب.

وفي عموم الأشهر بعد ذلك: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ )، فإن كان من أشهر نعتمدها بحكم إسلامنا وإيماننا في تاريخنا وترتيب أوقاتنا: فمحرم وصفر وربيع الأول… والأربعة الحرم فيها، هذه الأشهر القمرية (اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ) [التوبة:36]. وميز منها بعد ذلك شهر رمضان، ورتب فيها هذه الترتيبات -سبحانه وتعالى-

وهكذا ذكّرنا بهذا الحال والوضع ذكر: "آداب الجمعة"، فقال: "التأهب للوقت قبل دخوله" والناس في هذا على درجات، وكان من تعظيم شعائر الله في القرون الأولى أن صار فيهم من يمشي مبكرًا حتى مشوا بالسُرُج إلى الجمعة؛ أي: قبل ظهور الضوء، وهذا حصل على مدى قرون في بعض مناطق المسلمين من بعض الأصفياء المتفرّغين للعبادات والمفرغين أنفسهم يوم الجمعة.

وكان عامة المسلمين يخفّفون من الأعمال التي يحتاجون للقيام بها في خلال يومهم وليلتهم، فيخصّون ما يمكن أن يكون من فراغ للجمعة، ويجعلون الجمعة تفرّغًا لآخرتهم، وتفرّغًا لتفقد بعض شؤون قلوبهم وصفاتهم وعباداتهم، وإذا سَلِمت الجمعة سَلم الأسبوع، كما إذا سلم رمضان سلمت السنة كلها.

فبذلك كانوا يفرغون أنفسهم من الجمعة ما استطاعوا، سواءً منهم أهل الصناعات وأهل الحراثات وأهل الزراعات وأهل الأبنية والأعمال… فيجعلون تفرغهم من الأعمال إن كان يومًا في الأسبوع فيوم الجمعة، فيتفرّغون ليوم الجمعة. بل جرى عادة المسلمين حتى تفريغ الدارسين والمتعلّمين من الصبيان والكبار عن الدروس يوم الجمعة، ويوقفون دروسهم، وهي من أفضل الطاعات والعبادات، يوقفونها في هذا اليوم لحكمة أن طبيعة الإنسان تحتاج من خلال الأسبوع الذي كوّنه الله بهذا الترتيب أن تنقطع يومًا من خلال العمل المسترسل في الأسبوع؛

-

يكون ذلك أنشط لها وأفرغ.

-

وأعود لانطلاقها بنشاط أحسن وقوة وجهة.

فجعل يوم الجمعة أفضل الأيام وسيد الأيام، فكل من استطاع من المسلمين أن يتفرّغ تفرغ، حتى فرّغوا تدريسهم ودراستهم عن ذلك اليوم؛ تعظيمًا لشأن هذا اليوم الذي هدانا الله إليه وضلّ عنه سوانا.

فيأتي التأهب لمن وجبت عليه الجمعة أو استُحبت له فأراد حضور الجمعة؛ أن يتأهب ويستعد للوقت قبل دخوله:

-

فلا أقل من أن يحضر قبل صعود الخطيب على المنبر

-

وكلما بكّر فذلك أفضل

حتى يقال: أن منازل أهل الجنة في النظر إلى وجه الله الكريم على قدر تبكيرهم إلى الجمعة، فالمبكّر أول فمنازله أقرب في ساحة النظر إلى وجه الله الكريم.

ويسن ذلك لغير الخطيب، والخطيب يُسنُّ أن يأتي وقت الخطبة ولا يسنُّ له التبكير، ولكن يشتغل بالعبادة ونحوها في منزله وبيته وحيثما هو، إلى أن يأتي الوقت الذي يصعد فيه اتباعًا له ﷺ؛ فكان يدخل إلى مسجده الشريف مع الزوال ويصعد المنبر مباشرةً دون أن يصلي تحية المسجد عند دخوله إلى المسجد في هذا الوقت، فهذا التأهب.

بل ذكروا في التأهب: أنه إذا احتاج تنظيف ثياب ونحوها؛ فليكن من الخميس، وكذلك ما كان من قلم ظفرٍ يحتاجه الإنسان بعد مرور أيامٍ عليه، وهي الأشياء التي وقّت النبيّ أن لا يزيد مدى وقتها عن أربعين يومًا:

-

قلم الأظافر

-

حلق العانة

-

ونتف الإبط

أن لا يتأخر عن أربعين يوم، ويختلف في نموه ما بين شخص آخر، وما بين أيام الشباب ووقت الشيخوخة، فيختلف النمو وسرعة الإنبات. فحيثما طالت الأظافر أو حصل الشعر؛ فينبغي أن يزيله وأن يقص الأظافر، فينبغي إما يوم الجمعة وإما يتقدم من قبل يوم الخميس؛ حتى يتأهبون أيضًا بإعداد ثيابهم للجمعة.

-

والثوب يوم الجمعة الأبيض أفضل.

-

ويوم العيد الأغلى أفضل.

فإذا اجتمعت الجمعة والعيد وعنده أغلى وعنده أبيض فأيّهما يلبس؟

عند ذهابه لصلاة العيد فيلبس الأغلى، وعند ذهابه لصلاة الجمعة فيلبس الأبيض، ثم بقية اليوم يلبس الأغلى؛ لأنه مخصوص بيوم العيد.

"التأهب للوقت قبل دخوله"، وكأن من تأهّبهم أن يجعلوا في ليلة الجمعة مجلس صلاةٍ على النبي ﷺ بقراءة مولد أو بردة أو نحو ذلك، داخلٌ في التأهب والتهيؤ ليوم الجمعة، والتطبيق للسُّنة من حيث الأمر بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام ﷺ، ويجعلون في ذلك من التنبيه والوعظ العام بدل الدروس؛ لتتنبّه الروح وتنشط أكثر لاغتنام ليلة الجمعة واغتنام يوم الجمعة، والتعرّض لساعة الإجابة في يوم الجمعة.

قال: "التأهب للوقت قبل دخوله، والطهارة عند حضوره"، بأنواع الطهارة، ومنها كما سيذكر: الغسل ونظافة الثياب ومنها استعمال الطيب. ويقول: "والبكور" وقد جاءنا في الحديث: "من راح في الساعة الأولى إلى الجمعة فكأنما قرّب بَدَنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة"؛ يعني: يتصدق، وفي فرق بين من يتصدق بجمل ويتصدق ببيضة؟ فرق بينهم كثير فرق الجمل والبيضة، قيمة الجمل تأتي بكم والبيض بكم؟ هذا معه بيضة وهذا معه مئات البيض وآلاف البيض لأنه راح مبكّر، والفرق بين الكبش والبيضة؟ فرق كثير.. فهكذا يعني الوقت ما بين طلوع الفجر إلى دخول الخطيب يتقسّم خمسة أجزاء: فالجزء الأول الساعة الأولى والجزء الثاني الساعة الثانية الجزء الثالث الساعة الثالثة وهكذا.

وفي قولٍ عند المالكية: أن الساعات الخمس مندرجة ما بين الزوال إلى طلوع الخطيب المنبر، هذه الساعات الخمس تتقسّم هذا الوقت على الخمسة الأجزاء استئناسًا بقوله: "راح"؛ والرواح يكون بعد الزوال، ولكن يستعمل في اللغة راح بمعنى ذهب ومشى سواءً أول النهار أو آخره.

يقول: "والبكور، وغُسل الجسد"، فإن "غسل يوم الجمعة واجب"؛ أي ثابت ومؤكد "على كل مُحتلِم".

-

فهو عند جمهور العلماء سنة مؤكدة لمن أراد حضور الجمعة.

-

وعمّمه بعضهم لكل أحد في يوم الجمعة يحضر الجمعة أو لا.

-

وما عليه معتمد الشافعية وغيرهم من الأئمة: أنه مخصوص لمن يحضر الجمعة.

-

بخلاف غسل يوم العيد فإنه لا يختص بمن يحضر صلاة العيد؛ فهو مسنون لكل صغير وكبير وذكر وأنثى، حتى يشرع للحائض والنفساء غسل يوم العيد، ويشرع للأطفال بأن ينوي أهلهم عند تغسيلهم غسل يوم العيد، يغسلونهم بسنة غسل يوم العيد.

هذا في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى يسن الغسل للجميع، وفي غسل الجمعة عند جمهور العلماء أنه للحاضر حاضر الجمعة الذي يحضرها، وقال بعضهم بل ليوم الجمعة. كما أنه ورد في الأحاديث: أنه ينبغي للمؤمن أن يغتسل كل أسبوع مرة على الأقل، حتى لو لم يكن في مكان جمعة ولا تجب عليه جمعة، وإن كان في بادية ما فيها عدد أو غير ذلك، أو في حبس أو نحوه، فيُسنّ في الأسبوع أن يغتسل مرة غُسل الأسبوع، فلذا قال بعضهم يجتمع الثلاثة الأغسال في غسل الجمعة فينوي:

-

الغسل لحضور الجمعة.

-

وليوم الجمعة

-

وللأسبوع

فبالنية يحوز الأغسال الثلاثة.

"غسل الجسد، ونظافة الثوب"، فإنّ الإيمان بُنيَ على النظافة؛ أي: الظاهرة والباطنة. قال سيدنا الشافعي: ومن نَظُف ثوبه قلَّ همه! فإن الباطن مربوط بالظاهر، فإذا جاءت الأكدار على الظاهر فالغالب فالباطن يتكدّر كذلك، يتكدر باله ويتشوش، وإذا طهرت ونظفت فكذلك باطنه، ولذا يجد الإنسان عندما يغتسل ويلبس الثوب النظيف استئناس ونشاط في باطنه، يجده ويشعر به، فرق بينه وبين لما يكون متسخ، وبين لما يكون في ثوبه وسخ كذلك، يجد الفرق؛ لما جعل الله من الرابطة بين الظاهر والباطن والجسد والروح، جعل الله رابط بينها.

كما يقول الإمام الشافعي: ومن طاب ريحه زكى عقله، من نظف ثوبه زال همه ومن طاب ريحه زكى عقله. وقد وجدوا التأثير على الأذهان بسبب الروائح، حتى أن الذين عرّضوهم من الصبيان والأطفال لشم رائحة الورد الطبيعية وجدوا تفتُّح في أذهانهم والذكاء يحصل عندهم بالرائحة الطيبة، من طاب ريحه زكى عقله -في أقوال الإمام الشافعي- ومن نظف ثوبه زال همه، ومن حفظ الحديث قويت حجّته.

يقول: "ونظافة ثوب وطيب الرائحة" فإن الأرواح الطاهرة تحب الروائح الطيبة، وتكثر حيث توجد الرائحة الطيبة، وإن الأرواح الخبيثة الشريرة تنفر من الروائح الطيبة وتحب الروائح الكريهة، وحيث تتوفر الروائح الكريهة تكثر الأرواح الشريرة، أرواح الفجّار ومن الشياطين، فيحبون الروائح الكريهة لأن الطيور على أشكالها تقع، وكلٌ له مناسبة، هؤلاء الخبيثين تناسبهم الروائح الخبيثة، والطيبين تناسبهم الروائح الطيبة، فيكثرون عند وجود الرائحة الطيبة.

ولهذا كان أبو عبد الله المجمِّر مشهور بين الصحابة، قالوا سمّي المجمِّر لأنه يطيب المسجد يأتي بالجمرة ويضع البخور فيها ويبخّر المسجد فلُقِّب بالمجمر؛ لأنه كان يأخذ الجمرة ويطيّب المسجد يجعل فيها البخور ويطيّب المسجد، ففي ذلك إشارة إلى:

-

توفير الروائح الطيبة في أماكن الصلوات وأماكن الطاعات والعبادات.

وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من الرائحة الكريهة أو من أثر الطعام بين الأسنان، فإنه يشقُّ على المَلَك وقد أُمر أن يستقبل قراءة المصلي ويتلقّاها من فمه، فإذا كان في فمه أثر الطعام اشمئزَّ المَلَك من ذلك، فلذا استُحبت النظافة وطيب الرائحة.

"وترك التخطّي" في الجمعة وفي غير الجمعة،

-

فإن تخطي الناس مكروه.

-

فإذا كان الناس مزدحمين ويتخطى رقابهم بحيث يرفع رجله إلى مستوى الرقاب فوق أكتاف الناس فهو حرام.

حرام يمشي هكذا بهذه الصورة، يحرم عليه تخطي رقاب الناس؛ أن يرفع رجله إلى عند رقاب الناس يعدي فوق أكتافهم فهذا حرام؛ لأنه احتقار للمؤمن، واستهانة بشأن المسلم لا يجوز. وإن كان من دون هذا التخطي فأي نوع من الأذى فهو مكروه، وإن أردت المكان المتقدّم فتعال متقدم!.. بكِّر وادخل مكان متقدم ولا تأتي متأخر ثم تتخطى الرقاب، فقد قال ﷺ لمن فعل ذلك: اقعد، فقد استأنيت وآذيت؛ استأنيت يعني تأخرت عن المجيء وآذيت الذين جاءوا بدري والحاضرين قبلك، اجلس قال له محلك فقد آنيت وآذيت، فيجب تجنب أذى المسلمين ولا يتخطى الرقاب.

"وقلة الكلام"،

-

في المسجد عامة.

-

وعند الخطبة على وجه الخصوص.

فإن من قال لأخيه أنصت -أو صه- والإمام يخطب فقد لغا، هو الذي قال ذلك فقد لغى، فيحتاج إذا أراد يسكت أحد أن يسكته بالإشارة من دون ما يتكلم هو، فإذا تكلم هو صار هو متكلم في أثناء الخطبة فقد لغا، "إِذا قُلتَ لصاحبك يوم الجُمُعة: أنصِتْ - أو صهْ -والإِمام يَخْطُب، فقد لَغَوْتَ"، هكذا جاء في الحديث الصحيح.

"ومن لغا فلا جمعة له"؛ يعني يذهب عليه ثواب الجمعة. بل قال عن مهمة الاستماع إلى الخطبة: "من مسّ الحصى والإمام يخطب فقد لغا"؛ مسّ الحصى؛ يعني: الحصوة حق المسجد ما كانت فرش عندهم، قال إذا قعد يمس الحصى والإمام يخطب فقد لغا، فكيف الذي يرفع الجوال ويحمل الجوال؟! أعظم من مس الحصى ذا!.. فينبغي أن ينصت للخطبة، فإن من مقاصد وجوب الجمعة -مع الحضور فيها-: الاتعاظ والانتفاع بما يُذَكَّر به المؤمنون في يوم الجمعة، ولا يحصل ذلك إلا:

-

بالإنصات والإصغاء مع الاهتمام.

-

وإنزال الكلام على نفسه.

فهذا مهمة من مهام الجمعة، وظيفة من وظائف الجمعة يهملها كثير من المسلمين، وإذا به يصلي ولكن ما ينصت إلى الخطبة أو يأتي في أثناءها، أو يأتي في آخرها، أنت تريد الخطيب يكلم السواري حق المسجد والقطف والمراوح؟! أنت تعال اسمع هو يكلمك أنت ما يكلم الجدران والسواري، يريد بني آدم الذين وجبت عليهم يوم الجمعة يأتون يحضرون، وليس يترك الخطيب هو والسواري حق المسجد ثم يأتي هو، أنت مقصود بالكلام، احضر من أول الكلام واستمع واصغِ وأنصت؛ فهذه من مهمة المؤمن في يوم الجمعة؛ أن يصغي وينصت إلى ما يُذَكّر به من كلام الله وكلام رسوله والكلام عن الدار الآخرة والواجبات والمحرّمات والمندوبات، يصغي إليها ويستمع وينصت.

وكان يُعهَد في عامة جُمَع المسلمين البكاء، كان يُعهَد البكاء من الخطباء والسامعين، فقلَّ ذلك وعُدِم في بعض الأماكن، إلى حد أنه لو قلت لحاضر الجمعة ماذا قال الخطيب، فتح عيونه ما يعرف إيش قال!.. ولماذا هذه الخطبة من أجل من؟ من أجلك أنت والكلام موجّه لك، فما يدري إيش قال الخطيب!

وهكذا.. ولما قال بعض زوجات الأمراء: لمَ تفضل ابنك الثاني ابن الثانية هذه على ابني؟ قال: لأنه يمتاز، قالت: بإيش يمتاز؟ كلهم أولاد سواء، فدعا الإثنين، وقال: أريد من كل واحد منكم يجيب لي أربعين ثور معمّم، أربعين ثور معمّم!.. فأما هذا النبيه الذكي الذي أشار إليه انتظر إلى يوم الجمعة، وهذا راح يشتري بقر ويصلّح عليهم عمائم في رؤوسها، والثاني انتظر إلى يوم الجمعة وبقي عند الباب كل واحد يخرج يقول له: اليوم كم في الشهر؟ يقول: ما أدري، يقول له: الخطيب قرأ أي آية في الخطبة؟ يقول: ما أدري، يقول له السورة إيش قرأها في الصلاة؟ يقول: نسيت ما أدري، يقول: تعال الى هنا على جنب، وهو بعمامته يخليه، فمن عرف يمشّيه ومن لا يعرف يخليه على جنب، حتى جمع أربعين من هؤلاء، وطلع بهم إلى عند أبيه الأمير، أين الأربعين ثور معمم؟ قال: شوف هؤلاء! قال: بني آدم؟ قلت لك ثور، قال: هؤلاء سألتهم إيش قال الخطيب ما دروا، أي آية قرأها ما دروا، أي سورة قرأ ما دروا، الشهر الذي هم فيه واليوم ما دروا، هؤلاء معهم عمائمهم هم ثيران! قال: صدقت. وقال لتلك: تعالي شوفي ولدك يجيب لنا ثيران ويحط عليها عمائم، ما يفهم عن الكلام عن المقصود، وهذا عرف المقصود، فهؤلاء هم الثيران المعممة، أما هذه الثيران ربي خلقها هكذا، تعرف تحرث في الأرض وتقوم بمهمتها، أما هذا آدمي ولبس له عمامة وهو واحد من الثيران!

كما سمعتم قصة الذي شكا من ولده أنه ضربه، فقال له الشيخ الذي شكا عنده: وإنت إيش علمت الولد؟ قال: يحرث في الأرض على الثيران، قال له: خلاص هو يحسبك واحد منها صلّح لك ضربة، حسبك واحد من الثيران؛ لأنك ما علمته إلا الحراثة على الثيران فأنت يحسبك واحد منهم وضربك أعطاك ضربة، لو علمته أمور دينه بيعرف أنك أب ووالد ولك حق البر، ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولن يضربك لكن أنت ما علمته إلا هذا فعدّك واحد منهم.

يقول: "وقلة الكلام"، بالإنصات والإصغاء إلى الخطيب. "ودوام الذكر" الله أكبر!

-

ومن أعظمها: الصلاة على النبي ﷺ

-

ولا يكون أفضل منها إلا ما ورد من السور؛ كسورة الكهف وسورة آل عمران وسورة هود، فإن قرائتها في يوم الجمعة لها ثواب مخصوص.

-

"من قرأ سورةَ الكهفِ يومَ الجمعةِ أضاء له النُّورُ ما بينَه وبين البيتِ العتيقِ"، في رواية: "إلى السماء"، ورواية: "إلى الجمعة الأخرى".

-

ومن قرأ آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة حتى تغرب الشمس، طول اليوم إلى أن تغرب الشمس.

-

وقال ﷺ: "اقرأوا سورة هود يوم الجمعة".

-

وغيرها من السور التي وردت، قالوا الصلاة على النبي أفضل من بقية القرآن في ذلك اليوم، لما لم يرد بخصوص يوم الجمعة، للأمر بالإشتغال بالصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة.

قال: "ودوام الذكر، والقرب من الإمام"؛ لكنه من دون التخطي بأن يأتي مبكر، "والإنصات للخطيب، والانتشار لطلب العلم"؛ وذلك كما أشرنا ما يجعلونه من بعض حلقات التذكير والتعليم ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، دون ما أحدثه فيما سُمّيَ في القرون السابقة: القُصّاص الذين يقصون على الناس على غير بصيرة.

"والمشي بالسكينة والوقار" لأمر النبي ﷺ بذلك. قال: "وترك تشبيك الأصابع" ويأتي هذا فيما يتعلق بالهيئة وتشبيك الأصابع ما ينبغي خصوصًا وقت الخطبة أو أوقات الذكر وما إلى ذلك فإن تشبيك الأصابع قد يمنع نزول الرحمة على المشبّك بأصابعه؛ لأنه من فعل المتكبّرين والكسالى والغافلين، فلا يشبك بين أصابعه وهو جالس في الذكر.

رزقنا الله بركة الأيام، وحُسن الاغتنام، وتولّانا بما تولى به الصالحين الكرام، وغمرنا بفائضات إحسانه وعظيم امتنانه مع صلاح كلٍّ منا لسِرّه وإعلانه، وربطنا بوحي الله وقرآنه، واتباع من جاءنا ببيانه حبيبه المصطفى محمد ﷺ ظاهرًا وباطنًا وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

أسئلة

-

هل يندرج غسل الجنابة مع غُسل الجمعة إذا نوى ذلك؟

نعم ينوي رفع الحدث الأكبر وأداء الغسل المسنون لحضور الجمعة، كما ينبغي في كل غُسل يغتسله أن لا يترك نية الغسل للتوبة ويجدّد توبته.

-

هل الأفضل الإكثار من سور القرآن أو الصلاة على النبي ﷺ؟

هذا الذي ذكرنا، أن ما ورد من السور أفضل، وما لم يرد فالصلاة على النبي ﷺ والاشتغال بها أفضل من قراءة بقية القرآن في هذا اليوم. والقصد أن يجعل المؤمن له نصيب وافي من الصلاة على نبيّه المصطفى محمّد في ذلك اليوم، وحسبنا ما جاءنا في سنن الترمذي يقول: "إنّ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة"، روى الترمذي في سننه عن نبينا أنه قال: "إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة"، فتكون أولى به برؤيته وبقربه بكثرة الصلاة والسلام عليه ﷺ، وفقنا الله لذلك، والحمد لله رب العالمين.

14 شوّال 1443