شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -12- تتمة آداب المُقرئ، وآداب القارئ، وآداب معلِّم الصِّبيان

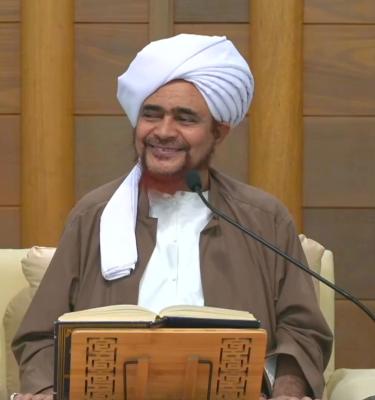

الدرس الثاني عشر من شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، تتمة شرح آداب المُقرئ، ثم آداب القارئ، وآداب معلِّم الصِّبيان.

فجر الجمعة 7 شوال 1439 هـ.

تتمة آداب المُقرئ

"وتعريف الابتداء، وبيان الهمزة، وتعليم العدد، وتجويد الحرف، وفائدة الخاتم، والرفق بالبادي، والسؤال عن المتعلم إذا غاب، والحث له إذا حضر، وترك الحديث، ويبدأ بالمتلقن يلقنه ما يصلى به لنفسه، أو احتاج إلى أن يؤم غيره."

نص الدرس مكتوب:

صلى الله على سيدنا محمد جامع محاسن الأخلاق والأوصاف والآداب، من خُصّ بتنزيل الوحي والكتاب، أكرم داعٍ إلى الكريم الوهاب، ودالٍ على الحق والخير والهدى والصواب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على جامع المحاسن ومؤدِّ الأمائن، عبدك المصطفى الحصن الحصين من كل فتنةٍ وضرّ، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغرر، وعلى من والاهم فيك واقتدى واتّبع الأثر إلى يوم المحشر، وعلى أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات البشر، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

ويذكّرنا الشيخ -عليه رحمة الله تبارك وتعالى - بآداب المقرئ لكتاب الله -جلّ جلاله وتعالى في علاه-، ولا يزال شأن القرآن محتاجٌ بين الأمة أن ينزل منزلته، وأن يحلّ محله، وأن يخرج عن مظاهر صورة التلاوة والتفاخر بها إلى جواهر فهم المعاني والارتباط القلبي الروحي بهذا القرآن الكريم والسبع المثاني، ومخاطبة النفس بتفهّم المعاني، وبالعمل بما دعا إليه.

ولا يزال التقصير والإهمال متناوئًا الكثير، سواءً من الذين علقوا بالسورة وتعلقوا بالمظهر وتركوا الجوهر، أو الذين هجروه وأهملوه، ومنهم من يقع النصيب منه في رمضان، ثم لا يدري أمصحفه في هذا الدولاب أم في الآخر، في هذه الغرفة أم في الأخرى، بقية الأيام لغفلته عن القرآن! فهؤلاء وهؤلاء لا يؤدون وظيفة القرآن بين الأمة، ولا ينتشر بهم نور القرآن، ولكن بالخُلّص الأصفياء الذين علموا أنه رسائل من ربّ الأرض والسماء، لا أجلّ ولا أكبر منها، ولا أعلم ولا أعظم ولا أصح ولا أمنح ولا أنجح ولا أفلح من كل وجهٍ وبجميع المعاني؛ فاستقبلوها رسائل عظيمة من الرب العظيم، وقاموا بحق التأمل والفهم والتفهيم والتعليم، والعمل بتطبيقها وتنفيذ ما فيها، هؤلاء هم أهل القرآن الذين يترقّون من مرتبة صحبة القرآن إلى مرتبة أهلية القرآن.

-

"اقرَؤوا القرآنَ؛ فإنَّهُ يأتي يومَ القيامةِ شَفيعًا لأصحابِهِ".

-

و" أهلُ القرآنِ، هم أهلُ اللهِ و خاصتُه"، كما قال ﷺ.

-

وقال "من حفظ القرآن وعمل به".

-

وقال عن من لا تمسّ الأرض جسده: "حاملِ القرآنِ غيرِ الغالي فيهِ، ولا الجافي عنهُ"؛

-

حامل القرآن؛ يعني: حافظ القرآن

-

غير المتجافي عنه: بإهماله إما تلاوةً وإما عملا بما فيه.

-

الغالي فيه: الذي يتقصد به غير وجه الله، أو يفتخر به بين العباد على وجه المُرآءاة، إلى غير ذلك من الغلو في القرآن.

-

فالذي لا غلو عنده في القرآن ولا جفاء للقرآن وهو يحفظ القرآن؛ لا تتمكن الأرض أن تأكل جسده ولا ينخر في جسده دودٌ ولا حيتان في قبره أبدًا، فيشبه أجساد الشهداء والعلماء العاملين وأجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

فتحتاج الأمّة حاجة قوية شديدة كبيرة إلى أن تُصلح صلتها بالقرآن، وتُنزل القرآن منزلته:

-

من اعتقادها وإيمانها ويقينها

-

ومن شعورها وإحساسها وذوقها

-

ومن إكباره وإجلاله وتعظيمه

ولقد كانوا إذا سمعوا قال الله قبل أن تتلى الآية، ترتجف بوادرهم، فهكذا يجب أن تعود حياة القرآن في الناس بحياة قلوبهم بالقرآن، وإنزالهم منزلته وتعظيمهم له، وفرح الأب والأم بأن يُحسن التلاوة ابنهم أو أن يحفظ القرآن أعظم من فرحهم بأن يتخرج من أكبر شهادات أهل الأرض في الأرض في شرقها والغرب، ومن أن ياتي لهم بأي مال، بأن يكون سرورهم وفرحهم بتلاوته للقرآن، ومعرفته لمعاني القرآن، والحفظ للقرآن أعظم من فرحهم بكل ما تفرح به القلوب من شؤون مظاهر هذه الأرض، هكذا يجب أن ينزل القرآن منزلته بين الأمة، ويعرف قدره ومكانه ويعظّمونه.

والله يحيي ما مات من هذه الحقائق والخيرات، ومن خير ما أُلّف في هذا الجانب:

-

كتابان للإمام الغزالي: كتاب من كتب الإحياء الذي هو (آداب تلاوة القرآن) أو: أسرار تلاوة القرآن، من كتب الإحياء، من كتب العبادات؛ في ربع العبادات.

-

ثم كتابه الآخر: (جواهر القرآن).

-

والكتاب الثالث: (التبيان) للإمام يحيى بن شرف الدين النووي.

عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أحيا الله في الأمة ما مات من هذه الصفات والخيرات، وعظّم هذا الكتاب في صدورنا وقلوبنا وديارنا ومنازلنا، حتى تُعمَر الأوقات والأعمار والمنازل والديار بالتلاوة المقرونة بتفهّم المعاني وبالتطبيق والعمل، فكم منزلة القرآن محتاجة إلى تقويم وإصلاح في كم من بيت وكم من أسرة من المسلمين.

وفي القرآن منشور شكوى من صاحب الرسالة ممن لا يعرف القدر لهذا الكتاب؛ فيهجُره، (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا)[الفرقان:30]، ولما ذكر الحق وهذه الشكوى، ذكر أن له حكمة في أن يجعل أعداءً له ولرسوله من الناس -والعياذ بالله- (وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ)[الفرقان:31]؛ إشارة إلى أن هجر القرآن يوصل إلى الإجرام وسبب لفتح أبواب الإجرام والمعاداة للحق بسبب هجر القرآن.

ولذا كان الإمام أحمد بن حسن العطاس -عليه رحمة الله -يقول: أرى بعضهم جمع معلومات كثيرة في فنون من العلم، ولكن أرى في باطنها الظلمة لخلوها عن القرآن، وسر القرآن؛ نصيبهم القرآن قليل، وعنده معلومات كثيرة في مواد كثيرة لكن نصيبه من القرآن قليل من تدبره من تأمله من تعظيمه؛ فيجب أن ينزل القرآن منزله ومحله بين هذه الأمة؛ أعظم كتب الله المنزلة يجب أن يحتل مكانه من التعظيم والإجلال والإكبار والفرح به والتلاوة له والمدارسة والتفكر فيه والفرح به.

وسمعتم ما قال سيدنا عثمان: "لو طهُرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله". وسمعتم ما كان عكرمة يفعل إذا نُوِّل إلى المصحف اهتز له ووضعه على وجهه ويبكي ويقول: كلام ربي كلام ربي كلام ربي ويبكي من رؤية المصحف وحمله قبل أن يقرأ فيه.

-

قال تعالى (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ)، أنت تقول أنك تخشى ربك، ما مقدار اقشعرار جلدك عند القرآن؟ (تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ)[الزمر:23]

-

وهكذا.. (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ)[فاطر:29-30].

-

(وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا)[الفرقان:73].

-

(وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ)[المائدة:83].

وتقدّم أدب إشارة الوقف ومعرفته، وكذلك تعريف الابتداء ومن أين يبدأ في تلاوته ومن أين يبدأ إذا قرأ لنفسه أو قرأ في مجمَع أو في محفل أو في أي مناسبة، فلا يبتدئ من أثناء قصة ما يُعرف المقصود منها، ولا يبتدئ ابتداء غير مناسب في الحالة أو الوقت الذي هو فيه.

حضر بعضهم في حفلة زواج ونكاح، وأمروا بعض القراء يقرأ فقام فابتدأ: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ)[البقرة:229] الناس يتزوجون!... سكّته صاحب المناسبة، وطلب من آخر يقرأ يعرف من أين يبدأ من أين يتلو، وفي أي موقف هو.

"وتعريف الابتداء"، وحتى في قراءة الكتب الأخرى، فكيف بكتاب الله -تبارك وتعالى-، وكانوا يعلمون نباهة طالب العلم بحسن ابتدائه وحسن وقفه.

"وبيان الهمزة"؛ بما يُقرَّر في شأن التجويد وكيف النطق والتلاوة والروايات، روايات القرّاء فيما يكون من الهمزات ومما يجب أن يكون مبيّنًا واضحًا، وما يكون من همزة وصل أو همزة قطع إلى غير ذلك، وخصّها بالذكر لكثرة اللحن فيها من القراء.

"وتعليم العدد"؛ لآيات السور وللأجزاء ولترتيبها على ما هي عليه في المصحف.

"وتجويد الحرف"؛ بمعنى: تحسينه وإخراجه من مخرجه، فتحسين الصوت بالقرآن مندوب إليه، وترتيله وتجويده بلا تمطيط، ولا خروج عن القواعد، ولا انكباب على إتقان اللفظ مع إضاعة المعنى أو التفكير فيه.

وما يكون من فضل ختم القرآن ومنزلة خاتِم القرآن الذي ختم، وما يحصل عليه من الفائدة، وكذلك يتحدث أهل الصناعة عن براعة الاستهلال وبراعة المقطع، الختم يأتي في الختام بما هو مناسب، ولكن قد يبالغ في ذلك بعضهم في الصلاة أو غيرها فيبحث عن آية يقف عليها من آيات الرجاء، وليس ذلك بلازم. ورعاية المناسبات مقرون ومربوط بضوابط وأسس، ما تخرج به عن حدّه، وما ورد فهو المقدّم في أي ليلة معينة أو مناسبة كجمعة أو عيد أو غيرها، ما ورد وما صحّ وروده في الركعات في الصلاة وغيرها، فالاتّباع فيه هو الأجمل والأكمل والأفضل، لا يتدخل في ما وَرَد استحسان لأحد؛ لا ابتداءً ولا وقفًا ولا اختيار سورة غير السورة؛ فما ورد فهو الأمجد والأجود وهو المقدم.

"والرفق بالبادي"؛ المبتدئ الذي يحتاج إلى صبر حتى يفهم وحتى يتقن، وتختلف بعد ذلك مداركهم وقدرتهم على الاستيعاب وسرعة فهمهم وبطئه، فمعلّم القرآن يحتاج إلى:

-

رفق كثير

-

وصبر

-

وتأنّي

حتى يتقنوا على يده التلاوة، فكلّما تلوا طول أعمارهم كان له مثل أجورهم، وكيف تحصل هذا الثواب العظيم إذا لم يكن منك بذل عظيم وصبر عظيم؟!..

قال: "والسؤال عن المتعلّم إذا غاب"،

-

حتى لا تأخذه القواطع والشواغل

-

وحتى لا يتعوّد التغيّب بغير عذر

-

والحثّ له على الجدّ والاجتهاد والمواظبة إذا حضر

فإن النفس البشرية متأثّرة وتحتاج إلى من يحثّها، إلى من يرغّبها، إلى من يجدّد عزمها، النفس البشرية بهذه الصورة، حتى من يحسّنوا السوء والشر -والعياذ بالله- هم يكرّرون على من يتأثر بهم ذلك مرة بعد أخرى، ولا يكتفون بمرة، مع أنه قد النفس تدعو إليه، والهوى يدعو إليه، وعاد هؤلاء شياطين الإنس فوق شياطين الجن يكرّرون الدعوة إليه، ويحثّون عليه، ويحسّنون القبيح مرة بعد أخرى -والعياذ بالله- بها حتى تتأثر النفس إلى حد أن الذين جربوا تأثروا.. ففي الطبع البشري قالوا: إذا تريد أمر تمشّيه، كثّر كثّر كثّر من الكذب حتى يُصدّق، إذا كثر الكلام فطبائع البشرية تتأثر، وهو كذب، أنت عارف أنه من أصله كذب، لكن كثر منه كثر منه كثر منه انشره هنا وهنا؛ يُصدّق وهو أصلًا ما له وجود.. كذب!

فالطبع البشرية متأثرة، ولكن تبقى النوازع المتعلقة بالنفوس والشياطين، وتبقى أصل الفطرة الذي لا يرتاح ويطمئن إلا إلى الحق، موجود كله في ابن آدم؛ فإذا ألقيَ إليه الحق والصدق، وبقيَ نصيبٌ من سلامة فطرته ونباهتها، مالت إليه واطمأنت به. وهكذا:

-

تميل الفطرة إلى الحق والهدى

-

وتميل النفس إلى الباطل والضلال

وقد عرف من عرف الفرق بين الأمرين فصار مخالفًا لهوى نفسه، مستجيبًا لسويّ فطرته؛ فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ )[النازعات:40-41].

يقول: "والحث له إذا حضر، وترك الحديث"، كم من إنسان نطق بكلمة فحَجَز واحد عن أمرٍ كبير وشأن عظيم، إما في العلم، وإما في الجهاد، وإما في الدعوة إلى الله بكلمة، حجبه وحجزه ولفته إلى شيء آخر وضيّع عمر هذا كله من كلمة منه، فالإنسان محل التأثر وكم من كلمة انتفع بها إنسان وخرج من النار إلى الجنة، وكم من إنسان انتفع بكلمة خرج بها من الذنوب إلى حقائق الطاعة، وكم من عبد انتفع بكلمة خرج بها من الحجب الظلمانية كلها وكانت سبب ولايته الكبرى عند الله، فالإنسان محل التأثر؛ فلا تفتح آفاق عقلك وقلبك لما يؤثّر شرًّا وسوءًا وضرًّا، أنت بشر سريع التأثر، فاطلب آثار الأنبياء والأصفياء والأولياء والصلحاء الموجودين في زمانك وكتبهم وكلامهم تؤثر تأثيرًا إيجابيًا نورانيًا حسنًا طيبًا عُلويًا شريفًا ترتفع بها، وفي ذلك قالوا ما كَمُل غير من جالس رجال الكمال، الله لا إله إلا الله...

قال: "وترك الحديث"؛ يعني: الكلام أثناء التلاوة وأثناء الاستماع للقراءة، ما يتكلم ويتكلم… الواحد يقرئ القرآن ويقرأون عنده الطلبة، وتسمعه يتكلم حامل جواله؟! إيش هذا؟!... بل يعظّم شأن القرآن، وكانوا إذا قرأوا القرآن أو قرأوا الحديث، خشعوا ونكّسوا رؤوسهم، حتى ما يقومون للأعزّاء عليهم؛ لشيوخهم وآبائهم وكبارهم؛ في مجلس القرآن ومجلس الحديث ما يقدرون يقومون لأحد؛ لأنهم بين يديّ الأحد ومحمّد! فيأخذون بذلك.

حتى ذكروا في آداب قراءة الحديث فضلًا عن قراءة القرآن لا يقوم لأحد، مشغول حاضر مع الرب مع رسوله، فكيف إذا رابطتك برسول الله قامت تقوم لمن؟ فالكل يخضع في هذه الحضرة، فهكذا كانوا يعظّمون القرآن والحديث.

"ويبدأ بالمتلقّن"؛ الذي لا يقوى على القراءة بتلقينه ما يحتاجه في الصلاة، أعظم ذلك الفاتحة، ويلاحظه في إتقانها. وإذا عندنا مليارين مسلم الآن موجود على ظهر الأرض كم بتخرج منهم الذين يلحنون في الفاتحة أو لا يحفظونها ويُخِلّون بشيء من كلماتها؟ بتطلع من المليارين هذا عدد كبير ضخم هم بهذه الصورة، تقصير وضعف في معرفة حق الدين، وحقيقة الدين، القيام بأمر الله تبارك وتعالى. وكلما خرج حد من الخارجين في الدعوة إلى أي قرية وجدنا الكبار، وجدنا الصغار، وجدنا من قد شاخ وشاب، واللحن موجود في الفاتحة، واللحن موجود في التشهّد الواجب في الصلاة، ترى حال المسلمين.. كيف تعاملهم مع ربهم؟ وبعدين يشتكون الأحوال ويقولوا كذا وكذا… أنتم عاملتم الرب كيف؟ كيف عاملتم كتابه؟ كيف عاملتم دينه؟ كيف عاملتم رسوله؟ كيف عاملتم حديثه؟ فيبدأ تلقينه ما يصلي به لنفسه.

وقد كانوا يُحسِنون التلقّي لهذه السور القصيرة التي يُحتاج إليها في الصلاة، قبل أن يعرفوا القراءة والكتابة، وقبل أن يعرفوا شيء من خلال ما يسمعونها من آبائهم من أمهاتهم من الصلوات في البيت فيُتقنونها وهم صغار. وقد كان كبارهم يأتون عند الكبار ويقولوا: اسمع فاتحتي، أريد أن أقرأ عليك الفاتحة! ولما حضر مرة العالم العارف المتمكن المتسع في العلم الواصل: طاهر بن حسين بن طاهر، في شبام في الجامع، وحضر وقت الصلاة ومجموعة من أهل البلد حاضرين، قال له الإمام الداعي أحمد بن عمر بن سميط: نريدك تصلي بنا ونحب أن نتبرك بالصلاة خلفك، لكننا لا ندع أحد يصلي بنا حتى نسمع فاتحته، هو يعلم من هذا وأنه عالم وأنه يتقن الفاتحة من طفولته وصغره لكن من أجل أن يسمع الناس ويرى الناس ويشاهد الناس ويتعلم الناس، وهذا العالم الجليل قال: مرحبا، وأكبّ بركبتيه أمام الشيخ، وقال: اسمع فاتحتي، وتلا، قال: ما شاء الله! الآن نستأمن تصلي بنا، فأراد يعلم الناس ويعرف الناس قدر الفاتحة وقدر الصلاة وكيف يتقنوها، هكذا أهل تربية ورابطة بتعظيم ما عظّم الله جلّ جلاله.

وقَدِم إليه بعض العامة من أهل بلدة التريم بشيء من الرسائل، ممن كانوا يستعملون لإرسال رسائل وحاجات، من السماسرة الدلالين في السوق. لمّا وصل إليه، جلس معه فرح به وحضر معه حزب القرآن بعد صلاة المغرب كعادتهم، صاحب الحلقة سمع قراءة هذا متقنة، قال: شفتوا يا أهل البلدة، شوفوا كيف هؤلاء العوام من أهل تريم كيف يقرؤون، اقرأ المقرأ الثاني.. قال اقرأ المقرأ الثالث.. وجعلهم يسمعون من أجل يحثّهم على إتقان التلاوة وهو عندهم معلمهم، ولكن أهل تربية!

وقال للإمام هذا طاهر بن حسين قم ألقِ خطبة على الناس في الدعوة، فألقى خطبة جمعت وشملت وصارت كتاب مستقل، كان يعتني بها أهل الشحر في مناسباتهم في الختومات للأموات وغيرهم يقرؤونها، فيها عرض وترتيب وبيان للشريعة من أولها إلى آخرها، وحثّ لما كانوا يهتمون بأمر الدين، وكان هذا معظِّم لأمر دين الله تعالى، ناشر للدعوة إلى الله، وما تزيد المذاكرات له على ربع ساعة؛ لكن أثره في الناس قوي، ونشره للخير، حتى يأتي إليه بعض أهل العلم في طريقهم يريدون الذهاب إلى دوعن أو عَمد أو محل لزيارة المآثر ومن بها من الصلحاء، وإذا وصلوا إليه يستأذنون يقول: إن كان بيعلمون عباد الله وتنشرون هذا الشريعة والدين فنعم، أما إن كنت بتزور لنفسك وترجع.. روح إلى بلدك و محلك، الأمة محتاجة من يعلمهم، فكان يأخذ عليهم العهد أنه إذا بتزور، ادخل كل قرية وكل مدينة علّم خلق الله فيها وبيّن أحكام الشرع، لهذا كان قطب الدعاة في وقته.

يذكرون عن بعض الصالحين أنه كان على قدم في العلم والتقوى والعبادة، وكان كثير الرؤية لرسول الله ﷺ في المنام واليقظة، ثم طلب من رسول الله ﷺ أن يدعو له بالفتوح الكبير، وقال له: ادع الله يهبني الفتوح الكبير، فقال له في الرؤيا: إن كنت تريد الفتوح الكبير اخرج إلى عند ولدي أحمد بن عمر بن سميط في شبام بحضرموت، فخرج، جاء يزوره دخل عنده، وتبسم في وجهه وأخبره، قال له: مرحبًا بك ومن حوّلك، قال: أنت تريد من الله الفتوح الكبير؟ قال: نعم، قال: عليك بالدعوة إليه! عظِّم شرعه وأمره، وعلِّم خلق الله، جلس معه جلسة، وخرج داعي… أول ما وصل عند سِدّة -بوابة- شبام وجد جماعة من البدو جاءوا ببعض الأحمال لهم ليبيعوها في السوق، ترقّب الفرصة معهم وعلّمهم بعض الشؤون والأمور ففتح الله عليه بالفتوح الكبير، وهو يطلب الفتوح الكبير بعد وصوله هذه الدرجات الذي هو فيها.

ولكن من فُتح له ذرّة من معرفة الله.. غاب في الله! ولم يصر قاصرًا على أمر ولا دنيّ الهمة في شيء

لا تقنعنّ بدون العين منزلةً *** ……………

فتح فوق فتح، وعطاء فوق عطاء بلا حدود، وما أحسن الطمع في الربّ العليّ الأجلّ - جلّ جلاله -، وإنما انحطّ الناس بأطماعهم في بعضهم البعض، ولو طمعوا فيما عند الله لوسّع عطاءه إياهم وجوده عليهم، جلّ جلاله وتعالى في علاه.

"ويبدأ بالمتلقِّن يلقنه ما يصلّي به لنفسه، أو احتاج إلى أن يؤمّ غيره."، ولما دخل مرة أيضًا الإمام عبد الرحمن المشهور، وجد بعض المشايخ يُقرئ مجموعة من الطلبة في زاوية مسجد سرجيس، ووجدهم يقرؤون في المختصر الكبير -المقدمة الحضرمية- للعَلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل، في باب الصلاة، عجبه تقريرهم ومباحثتهم، قال الشيخ: أعد هذا الباب ثاني مرة؛ باب صفة الصلاة وثالث مرة، أعد لهم ثلاث مرات، أريد هؤلاء الطلبة الناشئين، يتقنون الصلاة و استأمن إذا صليت خلف واحد منهم وهو إمام وهو متقن للصلاة، فيجمعون بين القرآن وبين الفقه في الدين.

كان محفّظ القرآن الإمام محمد بن عمر أبو مريّم -عليه رحمة الله- صاحب هذه المعلامة؛ مكان صغير حفّظ فيه 800 على يده القرآن، دفعة بعد دفعة، وكان مع القرآن ربع التنبيه في الفقه في فقه الشافعية يقرؤونه؛ فيخرجون حفّاظ فقهاء.. فهؤلاء الثمانمائة الذين حفّظهم القرآن وقرأهم ربع التنبيه، ثمانمائة.. كم عدد سكان البلد في ذاك الوقت؟ وهؤلاء الثمانمائة يمثلون قريب سدس أهل البلد أو ربع أهل البلد تحفظوا على يد واحد.. غيره حفظ، كان الذين حفظوا على يد غيره موجودين لكن الذين حفظوا على يد هذا الشخص الواحد هذا… يدل على انتشار حفظ القرآن بين الناس كيف يكون.

وهكذا.. ويحبس نفسه على القيام بتدريس القرآن، وللعلم عامة ساعات يومه تمرّ في ذلك. وكان يقول الإمام السقاف: لو طُرحت أعمال محمد بن عمر هذا -أبو مريّم- على جبل لدكّته! من مواصلة جهده في طاعة الله على بصيرة ونور ويقين ومعرفة، حتى حضرته الوفاة، كان في الليل عندهم سراج وعند خروج روحه أشرق نور على وجهه غطّى نور السراج فكانوا يرون نور وجهه في الغرفة، والسراج اختفى من قوة نور وجهه، وسمعوا صوته يتلو: (يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) [التوبة:21-22]. الله يحيي ما مات في الأمة من هذه الخيرات.

قال: حتى "يلقّنه ما يُصلّي به لنفسه، أو احتاج إلى أن يؤمّ غيره."، وأكثروا من السور القصار وجزء عمّ، وقد كان أكثر تلاوته ﷺ في الصلاة من المفصّل، واختلفوا فيه من بدايته؛ ومن أشهر ما قيل فيه:

-

أنه من الحجرات

-

وقيل من قبلها

-

وقيل من بعدها

هذا المفصّل؛ أكثر تلاوته، قد يقرأ غير ذلك لكن أكثر تلاوته ﷺ في الصلوات الجهرية خاصة، وقد يسمعون منه السورة أحياناً يعرفون أي سورة قرأ في الظهر حين يصلي بهم من خلال ما يظهر من بعض كلماته وهو يتلو السورة ﷺ. فكان أكثر تلاوته في المفصل، ولم يكن يهجر شيئاً من القرآن.

-

وأكثر ما يكون في صلاة الفجر وصلاة الظهر من طوال المفصل الأكثر.

-

إلا أنه في السفر كثيرًا ما يقرأ في الفجر بالكافرون والإخلاص

-

وفي صلاة العصر والعشاء: بأوساط المفصل في الغالب، وقد يقرأ غير ذلك.

-

وفي المغرب: بقصار المفصل، وقد يقرأ غير ذلك.

حتى آخر صلاة صلى بها في مسجده من الصلوات الخمس: صلاة المغرب، ليلة اشتدّ به المرض في آخر صفر، فصلى بالناس المغرب فقرأ فيها بالمرسلات، وقد جاء عنه أنه قرأ في المغرب بالطور، وغير ذلك من السور، لكن أغلب قراءته في المغرب من قصار السور.

ثم دخل بيته واشتدّ به المرض واجتمعوا لصلاة العشاء وأُعلِمَ أن الناس اجتمعوا، فأمر بالماء يوضع له في المخضب وقام بدأ يتوضأ فأغمي عليه من شدة المرض حتى أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: ينتظرونك يا رسول الله، فأخذ يتوضأ وأغمي عليه مرة ثانية فأفاق، قال: أصلى الناس؟ قالوا: ينتظرونك يا رسول الله، فابتدأ يتوضأ وأغمي عليه يعني شدة في المرض كان، فلما أفاق قال: مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس، فصار يصلي جماعة في بيته مع أسرته هذه الفروض، إلا يوم الجمعة يخرج يصلي ويرجع، وخرجاته كانت أكثرها بمعاونة اثنين، وخرجاته الجمعة، إلا يوم خرج لما رأى اجتماعهم قلقين من المرض وخرج يودّعهم ويوصيهم ويلمّ شأنهم.

فبين سيدنا العباس وسيدنا علي؛ واحد ماسك بيده هذه وواحد بيده هذه، حتى أقاموه في أول درجة في المنبر، ما يستطيع الصعود فجلس وذكّرهم ووصّى بالمهاجرين، وأوصى بالأنصار خيرًا، ثم قال في حديثه: "إن الله خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله"، فصَلق -صاح- سيدنا أبو بكر بالبكاء، قال: على رسلك يا أبا بكر، إن أمنّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر، "ولو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكرٍ خليلًا،… سدّوا عنّي كل خَوخة في هذا المسجد إلا خَوخة أبي بكر".

كان أعرابي حاضر يقول ما باله الشيخ يبكي والنبي ذكر أن الله خير عبدًا! وإذا به علم أنه ﷺ الذي خُيّر وأنه ملاقٍ ربه من هذا المرض، فبكى سيدنا أبو بكر.

ثم جمعتين جاءت في أيام مرضه، وكان يخرج يصلي ويرجع بمساعدة، إلى يوم وفاته، أحسّ بخِفّة في بدنه وهم يصلون الصبح خلف سيدنا أبو بكر، فخرج بنفسه وحده دون ما يمسك بأيدي أحد، خرج من حجرته إلى الممر الذي بين الحجرة والمسجد، إلى باب المسجد، رفع الستارة وأشرق نور وجهه والتفت الصحابة كلهم، حتى أبو بكر في القبلة أحس بالنور والتفت وأخذ يتأخر، فأشار له ﷺ: أن محلّك وتبسّم في وجوههم وردّ الستارة ورجع بنفسه. فرح الصحابة أنه يمشي بنفسه وأصبح ﷺ خفيفًا.

تفرقوا ذاك اليوم من المسجد وذهبوا لأعمالهم، وفيه توفي ﷺ صلى بأهله في البيت وبقي إلى وقت الضحى واستدعى السيدة فاطمة وجاءت وسارّها بالمسارّة وأخبرها، وعرفت السيدة عائشة استئذان جبريل، كانت تعرف كيفية استئذانه لما يجيء عند الحجرة ويستأذن النبي بالدخول، حتى ما ترى شخصه؛ تعرف استئذانه وتعرف صوته، وسمعته بعد ذلك يرفع يديه في المرض يقول: "بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى"، وهي قد سمعته سابقًا يقول: إنه ما من نبيّ إلا خُيّر عند موته بين أن تؤخذ روحه أو يبقى مدّة. فلما سمعته يقول بل الرفيق الأعلى قالت: إذًا والله لا يختارنا أبدًا.. إنه يختار لقاء ربه، حتى كان ما كان، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأفضله.

آداب القارئ

آداب القارئ

"يجلس بين يديه جلسة التواضع، وجمع الفهم، وخفض الرأس، والاستئذان قبل القراءة، ثم الاستعاذة والتسمية، والدعاء عند الفراغ."

قال: و "آداب القارئ" الذي يقرأ عند المقرئ: "يجلس بين يديه جلسة التواضع، وجمع الفهم" يتدبر ويتأمل معاني ويرجو نور القرآن وسر القرآن. ولهذا كان بعض شيوخنا يحبّون كلما كان أخذ القرآن وهم جافين بركبهم على الأرض أحبوا ذلك، وقالوا أبرك لنا من أن نجلس على كراسي وغيرها، نتذلل لله على الأرض ونقرأ القرآن هكذا، نتعلم القرآن بهذه الصورة؛ "جلسة التواضع، وجمع الفهم" وجمع الهم." وخفض الرأس، والاستئذان قبل القراءة" على الشيخ بداية القراءة، "ثم الاستعاذة" (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل:98].

-

وأفضلها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ أتحفظ وأتحصّن من الشيطان.

"والتسمية"؛

-

في أول السورة بالاتفاق.

-

وفي أثناء التلاوة على خلاف.

-

واختيار بعض القراء يسمّي، وإن كان من أثناء السورة وبعضهم لا يسمي فاكتفى بالتعوذ.

وعند كمال التلاوة الدعاء؛ فإنه من المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء؛ ولذا قال: "والدعاء عند الفراغ.". الله يحيي مجالس القرآن بيننا والسور الشريفة الكريمة التي ترضي ربنا، حتى لا يبقى بيت من بيوتنا إلا عُمِر بالقرآن، ولا عزبة من العزب، ولا مدرسة من المدارس بين المسلمين، ولا سيارة ولا طائرة ولا باخرة إلا عُمِرت بالقرآن، الله ينشر القرآن فيها وييسر من يتلوه بالتعظيم والإجلال والإكبار.

وهكذا؛ ذكروا أن بعض الأخيار كان رأى أهل مقبرة يُنثَر إليهم ما يلتقطونه، وجد واحد جالس فسأله: ما هذا؟ قال: ما يُهدى من الأحياء إلى الأموات يُقسَم عليهم، فإذا أهدى شيء لأهل مقبرة عامة يوزّع عليهم، قال له: أنت لماذا ما تقوم؟ قال: أنا أغناني الله بإبن لي بار، أين هو؟ قال: في السوق، صاحب دكان؛ رجال تاجر، في المحل فلاني ولدي يقرأ لي كل يوم مصحف؛ ختمة كل يوم تصلنا فما أنازعهم على ما يأتي للعموم، مصحف كامل يصلنا في كل يوم.. انتبه من النوم وذهب إلى البلدة جاء للسوق وجاء عند الدكان ورأى رجل سلم عليه، وأخذ يتكلم معه وقال لكم شيء؟ وهو مشغول يقرأ القرآن قال أنت تقرأ القرآن؟ قال: لا، هل تريد شيء؟ قال: لا، لدي رؤيا، فأخبره، فبكى الولد أختم المصحف كل يوم من خلال العمل الذي في الدكان وأهديه لروح الوالد من حين توفي، قال: حياك من بار، وقد رأيت والدك يقول كذا.. بعد مدة رأى أهل المقبرة يقومون والرجال معهم يزاحم فناداه: يا فلان ما لك؟ قال: توفي الولد؛ فجاء ثاني يوم نزل إلى السوق تخبر عن الرجل قيل له: مات.. لا إله إلا الله، سبحان الله!

"والدعاء عند الفراغ."؛ فإنه من مواطن الإجابة "الدعاء عند الفراغ" من تلاوة القرآن. جاء في سنن الترمذي وغيره: في رؤية الحبيب ﷺ للرحمن جل جلاله وسؤاله له وتعليمه إياه؛ أمره بالدعاء في أول المجلس وخاتمة المجلس فدعا ﷺ؛ فكان إشارة إلى أن الدعاء في خواتم مجالس الذكر والعلم والخير مظنّة الإجابة.

آداب معلِّم الصِّبيان

آداب معلِّم الصِّبيان

"يبدأ بصلاح نفسه؛ فإن أعينهم إليه ناظرة، وآذانهم إليه مصغية، فما استحسنه فهو عندهم الحَسَن، وما استقبحه فهو عندهم القبيح، ويلزم الصمت في جلسته، والشزر في نظره، ويكون معظم تأديبه بالرهبة، ولا يكثر الضرب والتعذيب، ولا يحادثهم فيجترئوا عليه، ولا يدعهم يتحدّثون فينبسطون بين يديه، ولا يمازح بين أيديهم أحدًا، ويتنزّه عـما يعطونه، ويتورع عما بين يديه يطرحونه، ويمنعهم من التحريش، ويكفّهم من التفتيش، ويُقبّح عندهم الغيبة، ويوحش عندهم الكذب والنميمة، ولا يسألهم عن أمر ينوبهم فيُثقلوه، ولا يكثر الطلب من أهلهم فيملّوه، ويعلمهم الطهارة والصلاة، ويعرفهم بما يلحقهم من النجاسة.

ويقول: "آداب معلم الصبيان": "يبدأ بصلاح نفسه؛ فإن أعينهم إليه ناظرة"؛ عيونهم مركزة عليه، وينتقل إليهم ما فيه، فلا يُستهان بعمر الصبيان وتعليمهم، ولأن كثير مما يشاهدون منه ويُلقيه عليهم إن لم يكن الأكثر، إن لم يكن الكل، يستقرّ في نفوسهم طوال الحياة يؤثر عليهم، إلا ما تعرّضوا له من المؤثرات بعد ذلك في الحياة، لكن الكثير منه إن لم يكن الأكثر إن لم يكن الكل، عند الأكثر منهم أو الكل؛ يستقر عندهم شيء مما شاهدوه في المعلم هذا أو سمعوه منه، وطول عمره بعدين يبقى معهم مؤثر، لهذا قال: "يبدأ بصلاح نفسه"؛ لأنه إذا حضروا الصبيان بين يديّ المعلم يجتمعون عليه وأذهانهم لا زالت فارغة وصافية ما فيها شيء فما يُلقى إليها يثبت ويرسخ بها، ويثقون في المعلم حتى ما عاد يصدقون أحد ثاني، المعلم قال… الأستاذ قال… حتى يناقش أهله بعدين يقول: لا، لأن الأستاذ قال… المعلم قال وهكذا في وقت الطفولة والنشأة. فكم من واحد علم واحد في هذه الفترة الفاتحة وصار طول عمره يقرأها في صلواته وخارج صلواته وثوابها إلى روح المعلم الذي علمه هذا.

قال: "يبدأ بصلاح نفسه؛ فإنّ أعينهم إليه ناظرة، وآذانهم إليه مصغية، فما استحسنه فهو عندهم الحَسَن، وما استقبحه فهو عندهم القبيح"؛ فينتبه ويتقي الله تعالى في تربية هؤلاء.

وهكذا؛ أدوار الأب والأمهات والمعلمين، عظيمة الأثر على الأبناء والبنات، والمشكلة إذا هو الأب أو هي الأم أو هو المعلم متأثر بأفكار السقطة والفجرة! ايش بيطلّعون الولد؟ ايش بيطلّعون البنت ذي اللي عندهم؟ إذا هم نفسهم متأثرين بأفكار سقطة؟!! أعوذ بالله من غضب الله … فيضيّعون الأمانة في حق الأطفال والصبيان حتى يحسّنون إليهم قبيحًا عند الله، ويقبّحون عندهم حسنًا عند الله فيطلعون على بعدٍ من الله -والعياذ بالله تبارك وتعالى- فهذه أمانة كبيرة.

قال: "ويلزَم الصمت في جلسته، والشّزَر في نظره"؛ لتبقى الهيبة التي يُراد منها حسن تلقّيهم وترقّيهم؛ "ويكون معظم تأديبه بالرهبة" لا بالضرب؛ هذه الهيبة أكثر تأثيرًا في النفس وأحسن في الوقع من الضرب وغيره، إلا عند الضرورة وما يُحتاج إليه، فيكون الضرب في ميزان الشرع:

-

غير مبرّح

-

في غير الوجه

-

بمثل سواك ونحوه

وإنما المقصود التأديب. و "علّقوا السوط حيث يراه أهل البيت، فإنه آدب لهم"؛ علّق.. ما قال اضرب؛ يعني: أقِم الهيبة، أقِم الرهبة..لهذا قال: "ويكون معظم تأديبه بالرهبة" فإن هذا أنفع للنفس البشرية وأجدر أن تستقيم فتنطلق في الحياة انطلاقة معتدلة قويمة سليمة.

"ولا يكثر الضرب والتعذيب" بأي نوع، بل بلوغه بالضرب إلى أدنى الحدود حرام

-

بل الخلاف فيما زاد على عشر ضربات التأديب

-

بل الخلاف في الثلاث ما زاد على ثلاث ضربات التأديب أيجوز أم لا؟

فقيل:

-

لا يزاد على الثلاث

-

وقيل: لا يزاد على العشر

-

وقيل: لا يجوز أن تبلغ أدنى الحدود؛ وهو عشرين ضربة للمملوك الرقيق إذا شرب الخمر فيُضرب عشرين، فما يجوز تؤدب أنت بعشرين؛ هذا إنما حدّ من الحدود ما يوصَل إليه في التأديب.

وقيل: ما يزاد على الثلاث، وردت في ذلك بعض الأحاديث في العشر والثلاث وأخذ بها بعض الأئمة، وإنما القصد التقويم والتعليم لا التأليم.

قال: "ولا يحادثهم" محادثات يسترسل معهم "فيجترئوا عليه"، والعوام عندنا يقولون: من ضحك للصبي بال في فمه! "ولا يدعهم يتحدّثون" بلا بصيرة بغير النافع؛ بغير المتعلق بالدروس فيجيبون نشرة الأخبار حقهم كلها فساعة يضحكون، وساعة يبكون؛ فتذهب هيبة التعليم وهيبة التلقّي وهيبة الأخلاق.

"ولا يمازح بين أيديهم أحدًا" ولو كان من أقرانه؛ أمام الصبيان دع المزح. "ويتنزّه عـما يعطونه"؛ فيطلب الأجر من الحق -جلّ جلاله- ولا يعرّض نفسه، فإن سادات المعلمين من الأنبياء كانوا يقولون لمن يعلّمونهم: ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

"ويتورّع عما بين يديه يطرحونه، ويمنعهم من التحريش" على بعضهم البعض، يعلّمهم أن هذا سيء "ويكفّهم من التفتيش"؛ من تتبع العيوب، "ويُقبّح عندهم الغيبة، ويوحش عندهم الكذب والنميمة" فهذه مهمّاته حتى يكرهون ما كَرِه الله، "ولا يسألهم عن أمر ينُوبهم فيُثقلوه" يثقلون عليه أن يقوم بحقهم بعد ذلك، "ولا يكثر الطلب من أهلهم فيملّوه"؛ يعني: تكون رابطة بينه وبين أولياء أمورهم وأهلهم، ولكن ما يكثر فيها الطلب:

-

لا طلب حضورهم

-

ولا طلب شيء من مالهم

فيملّوا.

"ويعلمهم الطهارة والصلاة"، ليعملوا عليها طول أعمارهم وله مثل أجرهم، "ويعرّفهم بما يلحقهم من النجاسة" ليحترزوا عن النجاسات ويكون وضوءهم صحيح ويكونون على طهارة وصلواتهم صحيحة، وهذا نعمة عليه من الله أنه كلما صلّوا كُتب له مثل ثوابهم في حياته وبعد مماته، بل إذا علّم الواحد منهم ثاني؛ أخذ حق الاثنين هذا المعلم، فكم يستفيد المعلمون هؤلاء إذا أخلصوا النية لله جلّ جلاله.

وانتهت بنا أيام الست بعد يوم العيد من شهر شوال، وكل شيء ينتهي في هذه الحياة، ولكن إلى ربك المنتهى، فأي شيء انتهينا منه إن أفضى بنا إلى منزلة شريفة عند ربنا ورضوان منه فنعمة ذلك، وإلا فبئس ما ينتهي، وينتهي خيره أو تبقى تبعته أو ضرّه والعياذ بالله تعالى!

فالله يقبل منا رمضان وصيامه وقيامه، ويقبل من الذين باشروا صيام الست من بعد يوم العيد إلى اليوم، آخر يوم عنده فتأتيهم عيد الست؛ عيد أهل صوم الست الذين باشروا بها، وتُعقد لهم المجالس للمعاودة والتهنئة بفضل الله عليهم وكمالهم العدة وتكبيرهم وصلاتهم العيد ثم صيامهم فيجدون فيها من التراوح بين الأرواح والتنزّل من الإمدادات؛ منافحات ما حصلوها في ماضي عمرهم ولا في رمضان نفسه من جود الله عليهم إذا تلاقوا فَرحين، وإنما يوفى العامل أجره إذا قضى عمله.

الله يوفقنا وإياكم، ويبارك لنا في ليالينا هذه ومجالسنا وختوماتنا ومعاوداتنا وتهانينا، ويُقيم شعائر الدين بين الأمة وتعظيم أمر الله ورسوله ﷺ حتى يكون هو الأظهر و الأكبر والأشهر في كل دار وكل أسرة وفي كل مجتمع من المجتمعات، وعند كل فرد من أفراد المسلمين. اللهم لا يطغى ولا يعلو كلام أهل الزيغ والضلال والغفلة على كلام وحيك ورسولك في قلوب من شَهِدَ أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من ذكرهم وأُنثاهم، اللهم احفظ قلوبهم وصُنها عن الزيغ والضلال وعن أن تحطّها عن منزلتها أو تحجبها عن بدائع رفيع أنوار خطابك وخطاب رسولك. اللهم ارفعنا بالقرآن وارفعنا بالمصطفى من عدنان، وثبتنا على دربه في كل آن، وارفعنا به إلى أعلى مكان، واجعلنا اللهم من رفقائه المستظلّين بظل لوائه، وأدخلنا معه جنّاتك، وأسكنّا مع الذين أنعمت عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم موتانا وأحيانا بالرحمة الواسعة، واجمعنا بهم في الدرجات الرافعة في لطفٍ وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.

10 شوّال 1439