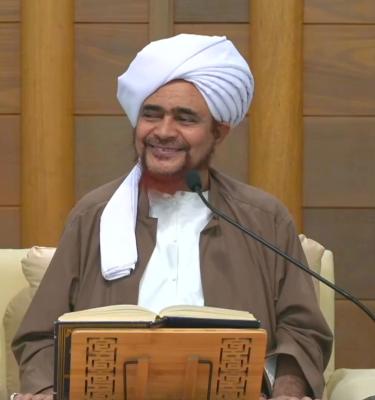

شرح كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي -1- منزلة الأدب في الدين

شرح العلامة الحبيب عمر بن حفيظ لكتاب الأدب في الدين، لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي، يبين فيه معنى الأدب وأهميته ومنزلته في ديننا الحنيف، وحاجة الأمة إليه، أيام الست من شوال.

فجر الإثنين 2 شوال 1438هـ.

الأدب في الدين

"الحمد لله الذي خلقنا فأكمل خلقنا وأدّبنا فأحسن أدبَنا، وشرّفنا بنبيّه محمّد ﷺ فأحسن تشريفنا؛ ثم أقول وبالله التوفيق: إن أكمل الأخلاق وأعلاها، وأحسن الأفعال وأبهاها هو الأدب في الدين، وما يقتدي به المؤمن من فعل رب العالمين، وأخلاق النبيين والمرسلين. وقد أدّبنا الله تعالى في القرآن بما أرانا فيه من البيان، وأدّبنا بنبيّه محمد ﷺ في السُّنة بما أوجب علينا، فله المِنّة، وكذلك بالصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أهل الأدب من المؤمنين بما أوجب علينا من الاقتداء بهم؛ وذلك جليل خطره، كثير عدده، نذكر بعضه لئلا يطول شرحه فيَعسُر فهمه."

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرمنا بواسع الإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، واسع النوال، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيّد أهل الصدق مع الحقّ تبارك وتعالى، الجامع لما وهَبَ الله للمخلوقين من صفة الكمال. اللهم أدِم صلواتك على المصطفى المجتبى سيدنا محمد خاتم الإنباء والإرسال، حميد الخِصال، سديد الأقوال، حسن الأفعال، وعلى آله خير آل، وعلى أصحابه الهداة الدالّين عليك، وعلى ما بعثت به نبيك ﷺ أحسن الدلالة، وعلى من تبعهم بإحسان في كل فعلٍ ومقالة، وعلى آبائه واخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقرّبين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم.

وقد أكرمنا الله وإياكم بإدراك رمضان الذي مضى ورحل عنّا، جعله الله شاهدًا لنا لا شاهدًا علينا، وحُجةً لنا لا حجةً علينا، وأعادنا إلى أمثاله في عافية وصلاحٍ لأحوالنا والمسلمين آمين. وجئنا لليوم الثاني من أيام شهر شوال لنواصل خلال هذه الستة الأيام؛ التي يُباشر من يُباشر من المؤمنين فيها صوم ستٍ من شوال، نعود ونغنمُ هذا الوقت في الستة الأيام لمواصلة الدرس في هذه الغدوة والصباح، ونأخذ كلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى فيما يتعلق في الأدب في الدين.

وذلكم أن نتائج وثمرات الصوم للمقبولين، والقيام للمقبولين، وما في رمضان من العطايا، أول ما تُستجلى وتُستوضح وتُنظر وتُرى وتُجلى في الآداب؛ يُنظر شأن الصيام، يُنظر شأن القيام، ينظر شأن نفحات رمضان كلها في أدب المؤمن بعد خروجه من رمضان.. ما الذي طرأ له؟ ما الذي حصل له؟ ما الذي تقوّم؟ ما الذي اعتدل؟ ما الذي حَسُن؟ ما الذي ارتفع واعتلى من شؤون آدابه المقروءة في أقواله وأفعاله في مختلف أحواله. وذلكم أن شؤون هذا الأدب لعظمته ومنزلته وتأثيره على الإنسان في حياته الدنيا وما بعدها؛ تولّى الله التأديب لنبيّه بنفسه، وقال: "أدبّني ربّي فأحسَن تأديبي".

وبذلك كان على درجةٍ من الكمال الإنساني والكمال الخلقي لم يبلغها غيره ﷺ. فعلم بذلك أن للآداب شأن عظيم. بقي من إدراك هذه الحقيقة عند مختلف الطوائف من بني آدم، أنهم إما أن تبقى عندهم بقايا راجعة إلى أصل الدين والخطاب الإلهي من قِبل الأنبياء السابقين، وما ورّثوه، وما أكّدته الفطرة في الناس، فلهم في ذلك أنواع من الآداب، وإن كان طغيان المادة وطغيان النفس يحاول أن يكسّر في أسس هذه الآداب وأن يغيّر منها ويتطاول عليه. وإلا أيضًا فمضطرّون هم على أيّ اتجاهٍ كان، -وإن جاءوا إلى أسس عظمى فيما يتعلق بالأدب في خلق الإنسان ومعاملته أو علاقته مع الغير مثلًا- لكن مع ذلك كله، وإن كسّروا هذا وتنكروا له وجحدوه، وخرجوا حتى عن الفطرة فيه، فلهم اضطرار بعد ذلك في مخاطباتهم وتمشية أمور حياتهم إلى وضع ضوابط وقوانين وأُسس يتم التعامل عليها، وإلا حصل تمام الاختلال وكمال الاختلال. فبقي عندهم أيضًا، لابد نراعي هنا كذا وهنا كذا،ا شيء يتعلق باللباسات، شيء يتعلق بأنواع الخطابات، شيء يتعلق حتى بهيئة الجلوس أو هيئة المشي موجود، سواء في مجال العسكرة والجندية أو في مجال البروتوكولات حقهم الرسمية إلى غير ذلك… مما يحصل في تراتيب بعض الأحزاب والهيئات، يبقى شيء متعارف عليهم أنه لابد تلتزم بكذا، لابد تترك كذا، لابد تعمل كذا…

ولكن هؤلاء المتنكرّون للأسس العظمى للفطرة ولمصلحة الإنسان الكبرى، مع اضطرارهم لذلك، فمثل من يهدم مصرًا ويعمر قصرًا، وما هم إلا على خبال وضلال، ولكن مع ذلك كله، فالإنسان مضطر إلى أن يتقيّد بأمور، ويلتزم بأمور، حتى مع الإباحيين ومع الملحدين.. لابد عندهم من ضوابط في جوانب. إذًا هذا أمرٌ يضطر إليه البشر، لكن إذا قامت الضوابط على أساس منقطع عن نور الله الذي خلقهم، وعن منهجه الذي ارتضى لهم؛ فلابد أن يتخبّطوا.. ومهما أسّسوا من تلك الآداب وتلك النُظم، فلن يفي بحق صلاح الإنسان ومعيشته فضلًا عن صلاح آخرته.

والمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله يكتسبون آدابهم وتقوم على ذلك أعرافهم وعاداتهم من آثار أنوار الخطاب الإلهي للعباد، وبذلك تجد اشتراك طوائف المسلمين والمنتسبين إلى هذا الدين في مختلف البلدان في أنواع من القيم والآداب يتعارفون عليها، يختلفون في قوّتها وضعفها، وفي الانتباه من جانب دون جانب… إلى غير ذلك ممّا هو حاصل.

ولكن كل متحقّق بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان لابدّ أن يبلغ رتبةً عُليا في حفظ الآداب من الجوانب كلها؛ في ذاته ونفسه، ومع أهله، ومع ولده، ومع الحيوان، ومع النبات، ومع الجماد، ومع المسافر مع المقيم، مع القاعد مع القائم، مع الضعيف مع القوي، مع الرئيس مع المرؤوس،… في شؤونه كلها؛ فيكون في ذلك نموذجًا للإنسان، الإنسان الذي أخذ لطائف الإنسانية، وخصائص الإنسانية، أنوار الإنسانية، شرف الإنسانية، مكانة الإنسانية، وهكذا يكون الإنسان إنسانًا.

فنأتي إلى رأس الإنسانية وخلاصة الجوهر الإنساني، فنجده أحسن الناس خُلقاً وخَلقًا ﷺ، ونجده أرفع الناس وأوسعهم أدبًا مع الله ومع الكائنات كلها صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو المقياس والمرجع إليه، أوتيَ الكمال في مكارم الأخلاق وحميد الشمائل ﷺ، حتى قال الرحمن عنه: بسم الله الرحمن الرحيم (ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم:1-4]. وقد قال: "أدّبني ربي فأحسن تأديبي".

نبيٌّ عظيمٌ خُلقه الخُلقُ الذي *** له عظّم الرحمن في سيّد الكتبِ

صلوات ربّي وسلامه عليه.

إذا كان الأمر كذلك؛ فما كان تحافظ عليها الأسر المسلمة والمجتمعات المسلمة؛ من آداب الطعام والشراب واللباس والخطاب، وكيفية مصافحة الكبير في السن، والذي هو أكبر، والذي هو أصغر، وكيفية الجلوس عنده، وكيفية المشي معه، وكل ما كانوا يحافظون عليه في اللباس ونحوه؛ أُسسها وأصولها نور الوحي المنزّل من السماء، وتأثيرها قوي:

-

في باطن الإنسان

-

وفي وعيه عن الرحمن

-

وفي فقهه للشرع

-

وفي تقويم نفسه وتزكيتها

وقد ضاعت الآداب عند كثير من المسلمين، ولم يزل يحتفظ بها بعض الأُسر، وبعض المجتمعات هنا وهناك، بحسب القسمة التي قسمها الله تعالى. وصاحب الرسالة يقول: "إن من أحبّكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا"، "الموطئون أكنافًا"، و"لا يوضع في الميزان شيء أثقل.."؛ يعني: ميزان الحسنات "..أثقل من حسن الخلق" حُسن الخُلق أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، ويقول: "إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم" في لفظ: " درجة القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر". وإن لم يكن كثير الصوم ولا كثير القيام يبلغ درجة القائمين والصائمين بحسن خلقه.

فلذلك نرى أن إهمال هذه الآداب وإضاعتها، وعدم التذاكُر فيها؛ باب كبير من تغليب الشيطان وحزبه وجنده، أو فتح مداخل له للّعب على المؤمنين والمسلمين؛ فلذا وجب أن ندرك سِرّ هذه الآداب وعظمتها ومكانتها حتى نتحصّن بحصنها من كثير من مداخل عدوّ الله وجنده أجمعين.

وقد رأينا الذي ناله حظٌّ في صغره بأن جالس أرباب الآداب وأسر الصالحة، أنه ربما تعرّض عند هيجان الاغترار بالمدارك والعقل والفكر والأفكار المختلفة؛ أنه يبقى عليه أثر من الآداب التي كان تأدّب بها، تُدركه في كثيرٍ من المواقف؛ فيحُفظ أن ينجرف، أو أن يسقط سقطة ما يقوم منها، ثم قد يمشي هنا وهنا، ويرجع في النهاية إلى الطريق القويم بأثر الخلق الذي كان تربّى عليه بأيام صغره؛ لأنه صادف أن وجد أسرة أو بيئةً صالحةً تربّى فيها ونظر فيها إلى وجوهٍ أطهار وأبرار أخيار، فسَرَت له سراية كانت له سبب حماية من الله تحميه، ويُعيده بسببها إلى طريقه القويم.

فالآداب أساس عظيم ودعامة في إدراك حقائق الدين، وفي القرب من رب العالمين، لهذا أُلّفت الكتب الكثيرة. و"الأدب في الدين"؛ يعني: ما استُفيد من الآداب من خطاب الرب للخلق، وما يُتعلَّم، وهذا أعلى شيء، ولهذا يقول سيدنا الإمام الغزالي: "الحمد لله الذي خلقنا فأكمل خلقنا وأدّبنا" بالقرآن، بمحمّد، بسنّته، بهديه، وهدي صحابته وأهل بيته وصالحي أمته، "فأحسن أدبَنا"، وكان أول من حَسُن أدبه المتلقّون عن صاحب الوحي مباشرة، أو هل قد يأتي أحد بعد عدة قرون يكون أحسن أدب منهم؟! إن كانت الآداب تُكتسب بعظمة المؤدِب فما أحد مؤدِب مثل هذا ﷺ، وإن كانت التزكية تؤخذ بالمُزكّي فلا مُزكّي أكمل من محمد ﷺ، (وَيُزَكِّيكُم) في أي قرن يأتينا أناس يكونوا أحسن أدب أو أحسن خُلُق من هؤلاء الأكرمين الذين ربّتهم يد النبوة مباشرة وأدّبتهم -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى- فهؤلاء حازوا المحل الأعلى والأسنى، ولذلك ما كان يفوق عليهم في الآداب أحد من التابعين وتابع التابعين، قد يزيد على بعض الصحابة في بعض المعلومات، أو يزيد عليهم في بعض المظاهر للعبادات والأعمال.. نعم، لكن في الأدب.. لا، ما يُمكِن.. لأن المؤدب حقهم أكبر، المؤدب أنور وأطهر، مؤتمن من قِبل الرحمن على التأديب والتزكية ﷺ.

ولذا كان بعض الصحابة يُحيلون في بعض مسائل العلم إلى بعض التابعين، يقولوا اسألوا فلان واسألوا فلان من التابعين، لكن إذا جاءت المسألة في حقائق الإيمان وحقائق الأدب ما يتكلم التابعون فيها ولا غيرهم، يرجعونها إلى الصحابة هم أعلم بها وهم أدرى؛ لأنهم أخذوا من المنبع مباشرة. أما عموم العلم فوصفه الإطلاق؛ ويوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، لكن حقائق الآداب وحقائق الإيمان ما يتأتى أن توجد في مفضول أحسن من فاضل!

بذلك أحسن الحق أدبنا، "وشرّفنا بنبيّه محمّد ﷺ" سيد المؤدبين والمزكّين والمربين "فأحسن تشريفنا"؛ لأنه شرّفنا بالأشرف، وكرّمنا بالأكرم، وفضّلنا بالأفضل، فبذلك أحسن الحق تشريفنا إذ جعل نبيّنا أشرف خلقه.

بشرى لنا معشر الإسلام إنّ لنا *** من العناية ركنًا غير مُنهدم

لما دعا الله داعينا لطاعته *** بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم

"لما دعا الله"؛ يعني: سمّى الله؛ سمّاه "داعينا لطاعته"؛ وهو محمّد ﷺ.

لما دعا الله داعينا لطاعته *** بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم

فأمّته خير أمة، وصحابته خير أصحاب، وآله خير آل، صلوات ربي وسلامه عليه، فالحمد لله الذي شرّفنا به.

"ثم أقول وبالله التوفيق إن أكمل الأخلاق وأعلاها وأحسن الأفعال وأبهاها هو: الأدب في الدين"، وقد كنّا نعهد من أثر التربية المتوارثة من معدن النبوة إلى الجيل الذي أدركناه؛ أنّ عوامّهم كانوا حريصين على محاسن الآداب هذه ومهمّاتها في أنفسهم وأسرهم وهم من العوام، ولكن ما يسمحون بالتهاون فيها، ولا في تركها أبدًا، وبذلك كان عليهم سياج من النور ومن العناية من العزيز الغفور لحسن الأدب.

وهكذا سمعتم بعضها للتحقيق يقول إن الله تعالى بسرعة نقل السحرة من راغبين في الدنيا معظمين لفرعون الطاغي، إلى مؤمنين أقوياء ينظرون إلى فرعون وملكه نظر الاستخفاف والاحتقار له، بأنّهم قابلوا موسى بالأدب قالوا: (قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ) [الأعراف:115]؛ لمّا دخلوا بالأدب انفتح لهم عطاء الرب، بعد قليل صاروا أقوياء، مؤمنين، أتقياء،… بسرعة تحوّلت أفكارهم وأنظارهم وهكذا. ومن هنا نعلم لماذا قال عروة بن مسعود الثقفي: وفدت على كسر في ملكه، على قيصر في ملكه، على النجاشي في ملكه، فلم أرى أحدًا يعظّم أحدًا كما يعظّم أصحاب محمّدٍ محمدًا! وفي لفظٍ: وما رأيت أحدًا يحبّ أحدًا كحبّ أصحاب محمدٍ محمدًا!

أدركوا سرّ الأدب، ولذا تابع الصدّيق الأكبر -سيدنا أبوبكر عليه رضوان الله - تابعه حسن الأدب حتى بعد وفاة النبي، جاء إلى المنبر ليخطب، جلس في الدرجة الثانية، قيل: يا أبا بكر كان رسول الله يجلس في الثالثة! لكنه ما يطلع، يبقى في الثانية أدبًا.. وطوال السنتين وستة أشهر ما طلع ولا مرة فوق الثالثة! أبو بكر الصديق إيش كان يحس؟! وهو قد أدرك ثمرات الآداب أصلاً، من بداية العهد في مكة وطوال السنين التي قضاها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يجني ثمرة الآداب، فزاد أدبًا فوق أدب، وزاد.. لأنه ذاق حلاوتها وذاق ثمرتها ونتيجتها عليه رضوان الله.

وهكذا، بعد نزول آية: (لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ)[الحجرات:2] لم يكد يُسمع في مجلسه صوت أبو بكر ولا صوت عمر، من شدة مخافتتهما بالصوت في مجلسه! حتى إن أحدهما ليسأله السؤال فلا يسمعه، فيقول: ما قلت؟ أعد عليّ ما تقول.. فيعيد السؤال وهو مستحي خجِل بصوت منخفض؛ لأنه أمام النبي ﷺ. وفيهم جاء الثناء، ثناء الله على أهل الآداب (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ) [الحجرات:3]، أولئك المبالغون؟ أولئك الذين يقربون من الشرك؟ أولئك الذين جاوزوا الحد؟ (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ)، (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) [الحجرات:3].

فيأتي مَن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، وإن فقدوا شخص رسول الله ﷺ، غضّوا أصواتهم أمام الصحابة، غضّوا أصواتهم أمام العلماء، غضّوا أصواتهم عند تلاوة القرآن، عند قراءة الحديث الشريف النبوي، وجاءوا لأفكارهم وعقولهم، فغضّوا أصواتها عند رسول الله ﷺ؛ بمجرّد ما يسمعون قال، فعل، أو أمر، ينتهي كل شيء، لا فِكر ولا عقل ولم يقدّموا شيء.. استسلموا لما قال، ما رفعوا شيء فوق الرفيع، لا من أذواق ولا من أفكار ولا من علوم، المرجع هو.. غضّوا أصواتهم، ما عاد تسمع صوت لعلم ولا لعقل، إذا جاء الأمر واضح من صاحب النبوة خلاص انتهى! وهذا الذي أيّده الحق في أدب الأمة، قال: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) [النساء:65] لا يؤمنون بمن؟ بي أنا يقول الحق تعالى؛ ما يصح إيمانهم بي، ما يكمل، ما يقوى، حتى يتأدبّوا معك أنت، ويحكّموك أنت، لا يعني ما يؤمنون بك؛ لا يؤمنون أصلًا لا بي ولا بك إلا بالأدب معك (حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء:65].

أما من يسمّون أنفسهم عقلانيين وعلمانيين وغير ذلك من طوائف الناس الذين يشذّون فِي أفكارهم ثُمَّ يبهرجون الأقوال، يريدون أن يسحبوا على الناس أسرار العبودية لهذا الإله، ليُستعبدوا لمن دونه؛ فيتدنّون ويسقطون من حيث يظنون أنهم تحرّروا وارتفعوا! وينتزعوا وصف الأدب هذا تمامًا عن كل واحد، يقولون: الحرية والعقل... وأنت بعقلك ناقش واطلع وانزل ولا تسلّم لا لصغير ولا لكبير… إيش المنطق هذا؟! هذا منطق: (أَنْا خير مَّنْهُ خَلَقَتْنَي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ) [ص:76]، هذا هو بالضبط تمامًا! يترجمون أفعال الخبيث الخارج عن الأدب، لكن يسمّونها ثقافة وتطوّر وعقلانية.. هذا انسان متحرّر، أما هذا قاعد عند الشيابه مُكِب رأسه، أين سيَصل؟ لا له ولا عليه… وأنت عند من؟! أنت عند الفسقة والساقطين مُكب رأسك يا خس عليك! ذاك أفضل منك وأشرف.. هذاك خضع رأسه لنور القرآن ونور الوحي، وأنت أخضعت رأسك لمن؟ لأفكار إبليس وجنده؟!

الله يرزقنا حسن الآداب، عسى بحسن الأدب نرقى إلى أعلى الرتب.. فما فعل فينا رمضان من الآداب؟ كيف أدّب عيوننا؟ كيف أدّب ألسنتنا؟ كيف أدّب قلوبنا؟ كيف أدّب أذاننا؟ كيف أدّب أعضائنا؟ كيف أدّب نيّاتنا؟ كيف أدّب مقاصدنا؟.. اللهمّ ارزقنا الثمرة الكبيرة من ثمار الصوم، ومن ثمار القيام، ومن ثمار القبول في رمضان يا رب.

يقول: "الأدب في الدين، وما يقتدي به المؤمن من فعل رب العالمين، وأخلاق النبيين والمرسلين."، كيف هذا؟ تسمعون دائماً قول: "التخلّق بأخلاق الله"، إيش معنى هذا؟ جلّ الله عن المثل والشبيه والنظير، معلوم، ولكن لله تبارك وتعالى أمثال، (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰۚ) [النحل:60] (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ) [النور:35] فيضرب المثال للأمور العُظْمَى الربانية بأمور حسيّة في الواقع؛ لأن المثل لا يقتضي المشابهة في الذات ولا في الحقيقة، وإنما في النتائج والآثار والثمار. فإذا قلنا عن إنسان مثلاً سخيّ جواد: إنه كالبحر؛ فيظن أحدهم أن هذا معناه سائل عبارة عن أمواج تتدفق!! هذا لا علاقة له في الذات!.. البحر الذي يستفيد الناس منه فوائد كثيرة ويستخرجون منه الدرر والكنوز، هذا إنسان يُستخرج منه الفوائد و الأموال والعطايا؛ فلا له علاقة في الهيئة ولا في الصورة ولا في الشكل يا هذا! هذا مَثل وليس مِثل؛ مثَله مثَل البحر.

ويقول آخر: انظر هذا مثل القمر! فلا يُفهم منه أن له هيئة مدوّرة مثل القمر وإلا صار كوكب من الكواكب! هذا مَثَل.. يُضرب مَثَل وليست ذاته مثل ذات القمر، هو إنسان، بشر من الناس، لكن فيه بهاء وحُسن ونور، وهذا الذي يُعطيه القمر؛ فجاءت هنا ضربًا للمَثَل.

إذا عرفت ذلك، فما لمخلوق كمال إلا بأن يتخلّق بأخلاق صاحب الكمال المطلق وهو الله! إلا أن في الخلائق ما قدر أحد أن يجمع من مكارم الأخلاق هذه الربانية في ذات مخلوقة كما جُمع في ذات عبد الله وصفوته وخيرته محمّد ﷺ.

كيف هذا؟ سيقول واحد من الناس: الله المتكبر، فنتخلّق بأخلاقه..! إيش معنى متكبّر؟ أنه ما بلغ رتبته أحد وما يزيد على درجته وما يصل إلى مشابهته، هل هذه فيك أنت؟ أنت بإنسانيتك تأبى ما خالف الإنسانية، لماذا؟ أنت متكبّر؟ التكبّر المذموم: واحد يغمط الحق، يحقر الناس، هذه خباثة.. هذا أمر دنيء بالنسبة للإنسان، وليس هذا هو الكِبر الموصوف به الحق جلّ جلاله.

الكبر الموصوف به الحق جل جلاله: رفعة وكرم، إذًا لك خير، أنت تأبى الدنايا وما يخالف الإنسانية، تأبى الدنايا التي تخالف السُنّة، تأبى الدنايا التي تخالف الإسلام، تترفّع عنها، إيش هذا؟ وإن كان كِبر، لكن إذا أطلقنا لفظ الكبر عنينا به تجاوز الإنسان لحدّه لا تخلق بأخلاق الله! بل تخلّق بأخلاق الشيطان إبليس (أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ)، هذا ما هو خُلُق الله جل جلاله وتعالى في علاه.

أن يقطع بما لا يعلم، أن يحتقر غيره، أن يبطر الحق؛ هذه أمور مذمومة ليست من أخلاق الله، ولا من أخلاق أنبياءه، هذا خلق إبليس وأصحابه، هذا ما أُطلق عليه لفظ الكِبر في الناس، وهذا الكبر الذي ورد فيه: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر"؛ لأنه بعيد عن الله تمامًا، تجاوز حدّه، وتطاول على ما ليس له، لكن الحقّ -تبارك وتعالى- حاشا أن يكون كذلك. وبهذا ترى الصالح مترفّع تمامًا عن دنيء القول، عن دنيء النظر، ولا يرضى، إيش هذا؟ هذه العزة المطلوبة، وهذا الخُلق الإلهي، هذا الخُلق النبوي.

ولهذا ألّفوا في أسماء الله الحسنى، ثم ذكروا حظّ المؤمن من كل وصف. ذكروا الرحيم و "الراحمون يرحمهم الرحمن"، والكريم و… ، ولفظ الله ..ايش عملوا؟ إيش خُلق المؤمن أو حظّه من لفظ الله؟

التألّه، يتولّع بربه ويستكين ويخضع، يتولّه ويتولّع بهذا الإله؛ لأن هذا معنى كونه إله، تعلّق به، اخضع له، وافنَ فيه، يقول سبحانه وتعالى: (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا * رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا) [المزمل:8-9] هذا نصيبك من اسم الله.

وكل اسم من أسماء الله لك نصيب منه، وخُلُق للمؤمن فيه. وهذا بعيد عن التشبيه، بعيد عن المثلية (لَیۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَیۡء) [الشورى:11]، ولكنّ الكمال كلّه بجميع المعاني لله وحده.

-

ثم الكمال النسبي الذي يُعطاه المخلوقون ينتهي للأكابر، من ملائكة، من صدّيقين، من أنبياء، ويكاد يُذهل العقل مراتب الكمال، وكلها تحت دائرة كبرى للكمال الخَلقي والكمال الإنساني في ذات المصطفىﷺ؛ فهي كمالات لا تتناهى، لكنها مع ذلك كله هي كمال نسبي بالنسبة للمخلوقين.

-

أما الكمال المطلق بجميع المعاني من كل الوجوه لواحد أحد اسمه الله! وإيش الكمال؟ أوّل واحد واضح قدامك بيّن.. العدم نقص، فمن من الخلق سَلِم من هذا؟! هذا ما حد يسلم منه، الأنبياء، الملائكة، العرش، الكرسي، الجنة كانت عَدَم ما كانت موجودة.. كان الله ولم يكن شيءٌ غيره.

أرأيت كيف هذا الكمال المطلق للرحمن وحده جل جلاله! لكن بعد ذلك مراتب الكمال في عالم الخلق.. نعم.. كل واحد ما اقتضته حكمة الإله -صاحب الكمال المطلق- من خلقه، إذا تطابق مع هذا المقتضى للحكمة والمُراد من الخلق؛ هذا كماله! هذا كماله إن كان إنسان أو حيوان أو نبات، حتى كمال الحيوانات أن يؤدي المهمة التي خُلق من أجلها.

فإذا وجدنا من بين الحيوانات خيلًا يُحسن السباق والرمي يتعلم فيدخل مداخل الشجاعة في الحروب والإرهاب، هذا كمال، هذا خيل كامل! وإذا وجدناه تأخّر عن مهمته التي هو مخلوق من أجلها بحكمة الإله الذي خَلَق، فهو النقص فيه. فترجع النقائص في كل الكائنات تخلّفهم وتأخّرهم عن الحكمة التي خلقوا من أجلها، والمقصد الذي خلقهم الخالق الكامل من أجله؛ أي: تأتي النقائص من هذا الباب لهم. وكل كمالهم أن لا يفقدهم الحقّ حيث أمرهم، ولا يجدهم حيث نهاهم؛ هذا كمال المكلّفين.

حتى الجماد مكلّف، المقصود من الحديد، كل شيء إذا أدّى مهمته فهو كامل. الحديد بالنسبة لحديد هذا كامل، وحجر بالنسبة لحجر هذا كامل، وهذا أكمل من هذا، وهذا ناقص؛ وهكذا النقص والكمال بالنسبة للمخلوقات والكائنات.

إذا علمنا ذلك نقول: "وقد أدّبنا الله تعالى في القرآن بما أرانا فيه من البيان، وأدّبنا بنبيّه محمد ﷺ في السُّنة بما أوجب علينا، فله المِنّة، وكذلك بالصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أهل الأدب من المؤمنين بما أوجب علينا من الاقتداء بهم"، قال تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ المهَاجِّرين وَالْانَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ..)، (..وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ..) هذا شرع من الله يؤدّبنا بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يقول انظروا كيف تكلموا، كيف نطقوا، كيف قالوا، كيف فكّروا، كيف عملوا، كيف سلكوا من بعده! (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِیَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوا۟ عَنۡهُ) [التوبة:100] فيأتي هؤلاء فيضحكوا على عقولنا يقولوا دعكَ من الأنبياء ومن الصحابة والتابعين، تعال شيخك واحد كافر فرنسي ولّا كافر أمريكي ولّا كافر روسي… بسم الله الرحمن الرحيم! إنا لله وانّا إليه راجعون!! ايش هو ذا؟ خلقنا ولّا أوجدنا ولّا مرجعي إليه؟! ولا يدخل معي قبري؟! ولا شيء منها، سيضحك عليك في الدنيا ويأخذ دينك ودنياك ويذهب .. كما قد فعلوا!

عندنا العوام يقولون: ماحد يبدّل بأبوه جنّي! واحد يترك أبوه الذي خرج من صلبه ويجيء له بجنّي وهو إنسان يجيب أبوه جني! وهذا عنده قدوة نبوّة ورسالة وأولياء يجيء بواحد فاسق! في هدي هؤلاء الأنبياء: كيف نتعامل مع الكافر فيما يتعلق بمصالح المعاش والدنيا بآدابه وصوره، كله موجود في هدي الأنبياء، أما يأخذ عليك عقلك ودينك ووجهتك وفكرك وصلتك بربك هذا شيطان مريد.. يضحك عليك ويفسد عليك دينك ودنياك!

يقول: "ومن بعدهم من أهل الأدب من المؤمنين بما أوجب علينا من الاقتداء بهم؛ وذلك جليل خطره، كثير عدده، نذكر بعضه، لئلا يطول شرحه فيعسُر فهمه." فابتدأ يذكر لنا: "أدب المؤمن بين يديّ الله تعالى" متى أنت بين يديه؟ دائمًا بين يديه؛ لكن من حال إلى حال لك آداب، وإلا ما تقدر تخرج عن حضرة هذا الرب.. أين ستذهب؟ يسمعك ويراك ومُحيط بك، في الأرض ولّا في السماء، حيثما كنت؛ أنت دائمًا بين يديه؛ لكن راعى ضعفك وعجزك وفقرك وقال لك: وقت الصلاة كذا، ووقت القراءة كذا، ووقت الأكل كذا، ووقت قضاء الحاجة كذا،.. رتِّب لك، وإلا فأنت دائمًا بين يديه جلّ جلاله وتعالى في علاه. وقال لك فقط اجعل لي ساعات تُحسن الأدب بيني وبينك، وأنا أكفيك الساعات الباقي كلها وأسامحك.. إله كريم عظيم ورحيم جلّ جلاله وتعالى في علاه.

اللهم ارزقنا حُسن الأدب، إن شاء الله نخرج من رمضان بحظّ وافــــر من هذه الخيرات الحِسان، والعطايا الرِزان، التي يخصّ الله بها أهل الشأن، ممّن أراد أن يرفعهم أعلى الجنان، يكونون قريب ممّن أُنزل عليه القرآن، إذا كان أهل الجنة يختلفون في النظر إلى وجه الله الكريم، هذا في الأسبوع مرة، وهذا في الأسبوع مرتين، وهذا ثلاث، وهذا في كل يوم، وهذا في كل صبح وعشية… كذلك أهل الجنة يختلفون في رؤية محمّد ﷺ؛ هذا يلقاه في الأسبوع مرة، وهذا يلقاه مرتين، وهذا في كل يوم يراه.. الله أكبر! فالقرب يختلف، نريد القرب منه إن شاء الله.

اللهم أكرمنا بقربه، واسقنا من شُربه، وأسعدنا بحبه، وارفعنا إلى أعلى مراتب أهل دربه، وارزقنا حُسن محبة آله وصحبه، وانظر إلى أمّته به واكشف الكرب عنهم بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي ﷺ.

04 شوّال 1438